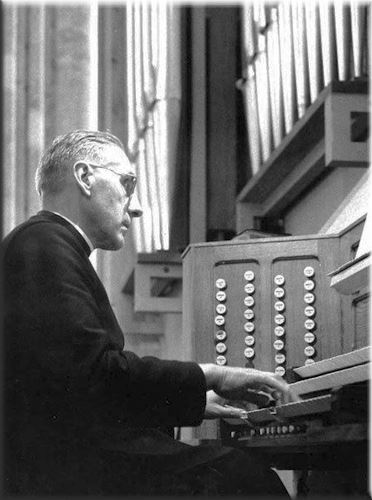

Le chanoine Henri Doyen

Compositeur et organiste de la cathédrale de Soissons

|

| Chanoine Doyen à l'orgue de la cathédrale de Soissons, années 1970 (DR) |

Tout comme le chanoine Pierre Camonin (1903-2003), de Verdun, le chanoine Doyen, né le 3 octobre 1902[1], avait été l'élève de Louis Vierne (1870-1937) et organiste de la chapelle du séminaire des Carmes à Paris au cours de ses études en vue du sacerdoce. Avant cela, Hestrest, maître de chapelle et organiste de chœur de la cathédrale de Soissons lui avait donné ses premières leçons de musique. Par la suite, Henri Doyen, élève de la maîtrise de Notre-Dame de Paris puis du Petit Séminaire de Paris (Conflans, Charenton, Val-de-Marne), fit la connaissance d'Albert Serre (1866-1940), titulaire de l'orgue de chœur, qui enrichit son éducation musicale et lui donna des cours d'orgue.

Maître de chapelle et organiste de la cathédrale de Soissons (Aisne) durant plusieurs décennies – de juillet 1930 à sa mort -, le chanoine Doyen fut l'auteur de nombreuses chroniques, de critiques de pièces musicales liturgiques, de souvenirs liés à son étude de l'orgue avec le maître parisien et d'œuvres de musique vocale sacrée ainsi que de pièces pour orgue. La Communion extraite du Triptyque de Louis Vierne lui fut dédiée. Armand Vivet (1869-1937), maître de chapelle de Saint-Augustin à Paris, lui dédia, quant à lui, un Ave verum. Henri Doyen fut également le dédicataire de La Fugue sur le thème du Carillon des heures de la cathédrale de Soissons, op. 12, de Maurice Duruflé (1902-1986). On le sollicita fréquemment pour l'inauguration d'orgues nouvellement construits ou restaurés :

« Dimanche 25 août 1929, auront lieu, sous la présidence de Mgr Parmentier, vicaire général de Soissons, la bénédiction et l'inauguration des grandes orgues restaurées de l'église de Fère-en-Tardenois (Aisne). L'instrument sera tenu par M. l'abbé Henri Doyen, élève du maître Vierne, organiste de Notre-Dame de Paris. »

(La Croix, 23 août 1929)

« L'inauguration des grandes orgues de l'église abbatiale St-Martin de Mondaye [à Juaye-Mondaye, Calvados]

C'était, nous l'avions annoncé, la fête d'inauguration des orgues restaurées, et M. l'abbé Henri Doyen, le distingué maître de chapelle de la cathédrale de Soissons, ancien organiste de l'église des Carmes à Paris, organisait un récital avec un programme de choix. […]

Ce fut alors un véritable enchantement pour toute l'assistance d'entendre les sons tantôt graves, tantôt légers, modulés par les multiples tuyaux. L'orgue de l'église de Mondaye date de 1741 […]

Après de nombreuses vicissitudes et un abandon de plusieurs années, il a été restauré par M. Koenig, à son retour de l'Université des Jésuites de Beyrouth, et a retrouvé, aujourd'hui, non seulement sa splendeur primitive, mais encore un jeu amélioré dont l'abbé H. Doyen tira un admirable parti avec les belles œuvres des maîtres anciens Buxtehude, Pachelbel, Krieger, Van den Gheyn, J. Bachet, celles des maîtres modernes Franck, Tournemire, Louis Vierne, etc. »

(L'Ouest-Eclair, 25 avril 1935, p. 5)

Il enregistra plusieurs disques, notamment de chant grégorien, avec la maîtrise de la cathédrale et donna de nombreux concerts de musique sacrée :

« Le Concert spirituel à la Basilique de Saint-Quentin (Aisne) :

[…] L’abbé Henri Doyen, organiste à la cathédrale de Soissons, en uniforme militaire était à l’orgue, le suppléant de Fr. Lang, absent, et a eu la lourde tâche d’accompagner le programme sans répétition. C’est un musicien lucide, fort bien organisé, dont la tenue à l’orgue est impeccable et qui sait s’adapter immédiatement à son instrument. L’abbé Henri Doyen, qui est un des admirables disciples de Louis Vierne met ces qualités exceptionnelles au service de la musique et a pu donner le maximum d’effets, malgré le peu de ressources que lui offrait l'instrument de la Basilique […] »

(Le Grand Echo de l'Aisne, 13 janvier 1940, p. 2)

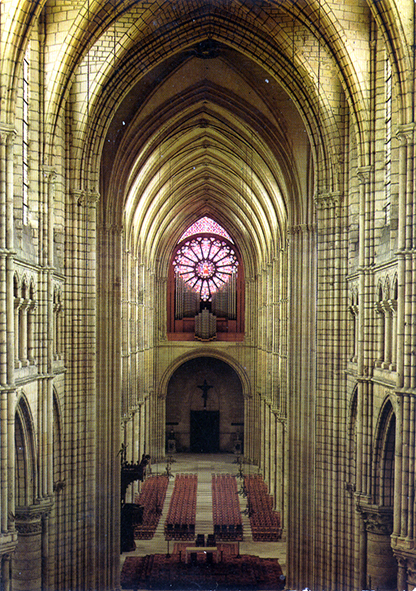

A la cathédrale de Soissons, il surveilla de près les travaux de construction du nouveau grand orgue de plus de 60 jeux par Victor Gonzalez, instrument inauguré en 1956. Le précédent instrument, un Clicquot de 1766, avait été détruit en 1918 et depuis seul l’orgue de chœur pouvait être utilisé lors des cérémonies religieuses.

Le chanoine Doyen est mort le 24 février 1988 à Soissons.

|

| Henri Doyen à l'orgue de chœur de la cathédrale de Soissons, vers 1950 (DR) |

Livres du chanoine Doyen :

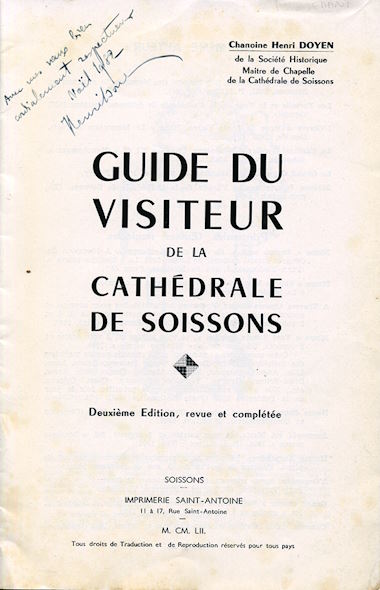

Guide du visiteur de la cathédrale de Soissons, Soissons, 1952.

Le Grand Orgue de la cathédrale de Soissons, Fleury, 1956.

Mes Leçons d'orgue avec Louis Vierne, Ed. Musique Sacrée, 1966.

Histoire des collèges de Soissons, Soissons, 1974.

Oeuvres vocales :

Terra tremuit (Offertoire de Pâques), 3 voix égales, Strasbourg, Le Roux, 1951.

O Filii, 3 voix égales, Strasbourg, Le Roux, 1951.

Assumpta est Maria, 4 voix mixtes et 2 orgues, Ed. Musique Sacrée, 1951.

Te Deum pour choeur, orgue et trompette, Paris, Procure, 1953.

Messe « Veni Sancte Spiritus », op. 11, Ed. Musique Sacrée, 1949.

Messe sur les vieux Noëls, Ed. Musique Sacrée, 1935.

Magnificat, à 4 voix mixtes.

Messe Regina Coeli, à 3 voix mixtes et orgue, 1934.

Cinq Modulations pour les fêtes solennelles, à 4 voix mixtes, Saint-Laurent-sur-Sèvres, Biton.

Pie Jesu, pour baryton solo et orgue, Ed. La Musique sacrée, 1940.

Chants d'entrée pour tous les dimanches et fêtes de l'année liturgique (pour assemblée, chœur de 2, 3 ou 4 voix ad lib, avec ou sans accompagnement d'orgue), Ed. Schola Cantorum. 1966.

« Dans le très riche répertoire de « la Musique Sacrée », il faut signaler, surtout au moment où l’on commence à préparer les chants pour la Noël, la « Messe sur les vieux Noëls », à trois voix mixtes, avec accompagnement d’orgue, de M. l'abbé Henri Doyen, maître de chapelle de la cathédrale de Soissons. »

(L'Express du Midi, 30 novembre 1936, p. 4)

« Dans son beau travail, l'auteur a voulu faire une messe simple et facile à interpréter par des enfants de force moyenne ; une messe recueillie et joyeuse à la fois, dans l'esprit liturgique de l'office de Pâques sans rompre l'unité en heurtant la merveilleuse ligne grégorienne, au contraire, rappeler le plus possible (discrètement ou formellement) quelques thèmes grégoriens ; confier à l'orgue un rôle intéressant, ni longues tirades, ni simple réduction des voix. »

(La Croix, 15 avril 1934)

Oeuvres pour orgue :

Noël ancien d'Île de France (op. 28).

Offertoire, Schola Cantorum, 1969.

In paradisum.

Pièces pour harmonium (Prière, Prélude du IVème mode, Ite missa est, Cortège pontifical, Final).

Evocations liturgiques, 1958.

Prélude pour l'Assomption.

Postlude pour Pâques.

Carillon pascal.

Suite latine (Offertoire, Communion, Vitrail pourpre, Sicilienne).

Deux Cortèges pour orgue.

Messe et vêpres de la Sainte-Vierge, orgue ou harmonium, Paris, Procure, 1955.

Olivier Geoffroy

(octobre 2025)

[1] Né à Soissons où son père, René Doyen, était Principal clerc de notaire. C’est en 1930 qu’il fut ordonné prêtre, année même où il succédait à Edme Hestret (1851-1932) à la cathédrale Saint-Gervais-et-Protais de Soissons. Elève de Vierne (voir Henri Doyen, Mes leçons d’orgue avec Louis Vierne, Paris, Editions Musique Sacrée, 1966, 160 pages) il avait reçu également des leçons de Charles Tournemire et Joseph Bonnet. N’oublions pas aussi qu’il collabora dans les années trente à la revue de musique religieuse « La Petite Maîtrise » et plus tard fut longtemps un précieux directeur de la revue « Musique Sacrée, l’Organiste » On lui doit encore à Soissons la fondation d’une Ecole régionale d’orgue (NDLR)

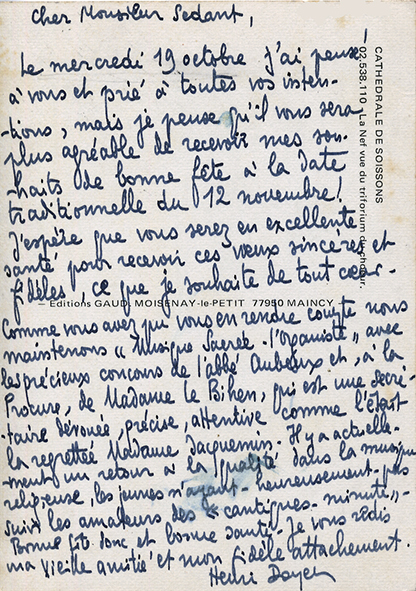

|

|

| Carte postale du chanoine Doyen adressée à René Sedant (1890-1991), maître de chapelle de la basilique Saint-Denis d'Argenteuil (Val-d'Oise) et ancien directeur de la Procure du Clergé à Paris (coll. DHM) DR. |

|

UN PRÊTRE MUSICIEN

LE CHANOINE HENRI DOYEN

vu par Louis Aubeux, en 1988

Le 24 février [1988], s'éteignait au Centre Hospitalier de Soissons le Chanoine Henri Doyen, dans sa 86e année et la 58e de son sacerdoce. A l’annonce de cette nouvelle 10 ou 15 jours après, ses lointains amis ne pouvaient qu'être surpris. Hormis celle de Soissons, la presse avait ignoré cette disparition. Discret, le Chanoine Doyen l'aura été jusqu'à la limite. Cette discrétion, c'est un devoir pour nous de la rompre, tant par reconnaissance pour l'ancien directeur de cette Revue [« Musique sacrée, L’Organiste »] que par admiration pour le musicien, faut-il parler de l'amitié pour un si charmant confrère. Et pour ce faire, il faut recourir à ses nombreux articles afin d'y glaner des renseignements sur la formation, la vie de ce prêtre dont l'apostolat, soutenu par une solide formation théologique, resta toujours au service de la liturgie.

LA FORMATION

Jusqu'à la fin de sa vie, Henri Doyen n'oubliera jamais ces offices de Notre-Dame de Paris au milieu des enfants de la Maîtrise où il est resté quatre ans, de la septième à la quatrième. Attentif au déroulement des cérémonies, il entendait, sous les voûtes impressionnantes, les harmonies chaleureuses des grandes orgues. Etait-ce Louis Vierne à ses claviers ? Ou, parti en Suisse pour soigner ses yeux, s'était-il fait remplacer par Marcel Dupré ? En cette période de guerre, autour de 1916, il admirait l'un et l'autre. Tout près, il cherchait à percer le mystère de ce prodigieux instrument sous les doigts de l'organiste du chœur, Albert Serre. Ce sera son premier professeur.

Répondant à l'appel du Seigneur, il entre au petit Séminaire de Conflans, fier de s'y présenter muni d'une recommandation à l'adresse du professeur de musique, lequel, se réservant aux débutants, ne sembla pas y prêter attention.

L'année suivante, faveur insigne, on décide de lui faire prendre des cours en dehors du collège. Marcel Dupré, étant alors en Angleterre, on le dirige vers Louis Vierne, qui, par exception, accepte de lui donner seulement deux cours par mois en des endroits différents. (Vierne avait dû vendre son orgue d'étude pour se permettre de soigner ses yeux.)

En décembre 1920, le jeune homme, plus mort que vif, pensant plaire à son professeur pour sa première leçon, lui joue la « Communion de sa Messe basse ». Il est arrêté dès la seconde mesure. Il lui faudra apprendre ce qu'est le legato rigoureux, les respirations, le chant des parties intermédiaires, etc... Travail pour la prochaine leçon : « Prélude et Fugue en do mineur » de Bach et écriture d'un petit interlude sur la 1re antienne des « Vêpres du dimanche ».

« Nous verrons dans 15 jours si vous avez bien compris ce que je vous ai enseigné aujourd'hui. »

Mais un problème se posait : comment concilier ce travail avec le règlement du petit séminaire ? On lui accorda chaque semaine une heure de piano, deux demi-heures d'orgue et pour préparer les offices trois quarts d'heure à l'harmonium, tout ce temps pris sur les récréations et les études « libres ».

De plus, l'orgue de la chapelle, un Cavaillé-Coll de 12 jeux, n'avait pas de soufflerie électrique ; il fallait trouver des souffleurs bénévoles et leur donner de temps en temps, comme récompense, une tablette de chocolat, et aux dernières minutes leur jouer un morceau « enlevé ».

Malgré ces difficultés, qui heureusement disparaissaient pendant les vacances, H. Doyen suivit à la lettre les conseils de son maître tant pour la technique que pour l'interprétation. Le jeu de Vierne en effet n'était jamais rigide et sans âme ; 30 ans après, H. Doyen se souvenait de son émotion en écoutant son maître jouer le Choral « O homme, pleure sur tes lourds péchés », exécution inexplicable sans que « l'artiste palpe son cœur à chaque mesure ». Le professeur voulait avant tout servir la musique et il s'insurgeait contre ces organistes qui veulent éberluer leur public par des prouesses ; il avait gardé intact l'enseignement qu'il avait reçu de Widor et de Guilmant et ne cachait pas à son élève l'admiration qu'il leur témoignait toujours.

Son enseignement n'était pas pour autant sclérosé ; il ne craignait pas d'habituer les oreilles de son élève aux dissonances les plus osées, ce qui au début le hérissait ; mais, disait Vierne, « le temps fera son œuvre ! » De fait, les beautés apparaissaient au fur et à mesure que se dévoilaient les circonstances qui les avaient fait naître...

En octobre 1922, H. Doyen devait entrer au Séminaire. Dès le mois de mai, le Chanoine Favier, directeur de la maîtrise de Notre-Dame et l'abbé Merret, maître de chapelle, insistaient pour que le jeune homme entre au Séminaire universitaire de Paris que venait de fonder l'abbé Verdier, futur cardinal. Par contre, M. Bridier, directeur du séminaire de Conflans, restait opposé : « la musique n'est-elle pas une activité dont il faut se méfier ! » Mgr Binet alors évêque de Soissons, qui deviendra plus tard archevêque de Besançon et cardinal, donnait toute sa confiance au Père Verdier et il fait même part de ses désirs : « Comme j'aimerais entendre de nouveau des voix d'enfants dans ma Cathédrale... après tout ce que Perruchot a fait à Monaco, pourquoi ne le tenteriez-vous pas ici ? »

H. Doyen entre donc au Séminaire des Carmes et continuera ses études musicales. L. Vierne viendra lui donner son cours à domicile au 74 rue de Vaugirard chaque vendredi de 13 h 30 à 15 heures ; il le fera pendant 5 ans avant que son élève parte au service militaire ; il continuera ensuite ; H. Doyen travaillera chaque semaine au piano une heure et à l'orgue quatre heures.

Il gardera de ce Séminaire le meilleur souvenir ; il y régnait un véritable esprit de famille dans une atmosphère intellectuelle alimentée par les cours des Facultés de l'Institut Catholique. La Musique lui apportait un précieux équilibre ; le Père Verdier et ses collaborateurs s'ingéniaient à initier leurs élèves au domaine des arts. A cette époque les séminaires y étaient très souvent fermés. Le Père Verdier lui-même conduisit H. Doyen aux Concerts Colonne, Lamoureux ou à l'Orchestre du Conservatoire, pour lui faire découvrir les Symphonies de Beethoven, la Cinquième, la Neuvième, la Messe en Ré, ainsi que la Messe en Si de Bach, le Requiem de Berlioz, etc... Dans les conférences organisées au séminaire, Vierne fut invité pour y parler de « la dignité de l'organiste à l'église ».

LE PRÊTRE-MUSICIEN

Henri Doyen fut ordonné prêtre en 1930. On connaît l'œuvre intitulée « Communion » que Vierne écrivit pour sa première messe. De par ce geste, de par l'esthétique de la pièce, de par la profondeur de son inspiration, on devine non seulement l'affection que le maître portait à son élève, mais aussi l'influence spirituelle qui, à son contact, avait envahi l'âme du maître...

L'abbé Doyen rejoignit donc son diocèse de Soissons et fut nommé aussitôt vicaire et maître de chapelle de la Cathédrale. Il n’était pas question des grandes orgues ; celles-ci avaient été anéanties dans les batailles de la guerre précédente.

Avant d'en être titulaire, il accomplit son ministère avec conscience. Il devint aumônier des lycées de Soissons ainsi que de plusieurs troupes scoutes. Les limites de cet article ne permettent pas d'écrire combien fut fructueux son apostolat près des jeunes. Sachons qu'il compta plus de 700 élèves, volontaires, à ses cours de religion ; il lui est arrivé de préparer une vingtaine de baptêmes d'adultes dans une année et, en 1963, 23 de ses anciens élèves avaient répondu à leur vocation sacerdotale ou religieuse !

Toute la vie sacerdotale de H. Doyen se passera à l'ombre de sa Cathédrale, laquelle, comme l'a souligné Mgr Mabille, évêque de Soissons, « n'était pas pour lui un héritage du passé, une architecture prestigieuse, c'était l'image sensible de cette réalité mystique et mystérieuse que nous formons ensemble qui est l'Église, le Corps mystique du Christ vivifié et animé par l'Esprit-Saint ».

Sans l'orgue qui aurait pu répondre à son talent, H. Doyen s'employa d'une autre façon à redonner à cette Cathédrale sa beauté sonore. Il s'attacha à former une maîtrise, en profitant de l'influence qu'il avait sur les jeunes. Sa formation d'organiste ne l'y prédisposait pas, mais l'école de Vierne lui avait appris le travail méthodique, précis et patient nécessaire à toute œuvre artistique. Les articles publiés dans la « Musique Sacrée » montre l'organiste aux prises avec les difficultés de tous ordres lorsqu'il veut fonder une chorale : « Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on pourra, d'un sifflet de deux sous, maigre, vulgaire et criard, rocailleux ou poussif, obtenir — comme par un coup de baguette magique — une jolie flûte argentine, claire, ronde, moelleuse et d'une belle intensité ». Se souvenait-il de ces belles flûtes de Cavaillé-Coll qui avaient bercé ses jeunes années et qui étaient soigneusement entretenues par les harmonistes formés par le génial facteur ? Pour y parvenir, H. Doyen donne des conseils pour la justesse et la pose de la voix, la respiration, l'articulation pour les différentes consonnes, la manière de faire travailler les gammes, l'équilibre des voix et l'interprétation selon le genre, conseils aussi pour les questions pratiques. On peut croire que ces conseils étaient bénéfiques puisqu'il publia en 1938 douze disques de chant grégorien dont il assura la direction et les commentaires, avec une 3e édition en 1948.

|

|

| Carte d'informations (recto, verso) relatant la série intense de concerts d'orgue donnés en 1964-1964par le chanoine Doyen (coll. DHM) DR. |

|

LE COMPOSITEUR ET DIRECTEUR DE LA REVUE « L’ORGANISTE »

Le Chanoine Doyen était tout préparé à un apostolat musical pouvant dépasser les limites de son diocèse. Des occasions lui en furent données. C'est à lui que le Chanoine Courtonne, organiste de la Cathédrale de Nantes, confia la Revue « L'Organiste » qu'il avait fondée et dont il ne pouvait plus assurer la direction. H. Doyen était compositeur — il n'était pas peu fier d'avoir publié dès août 1922 une « Communion pour l'Assomption » dans la « Petite Maîtrise » dirigée par Trotot-Dériot — depuis, il avait écrit ou il écrira quantité de pièces d'orgue : « Messe et Vêpres de la Sainte- Vierge » (1955), « Suite Latine » (1958), « Evocations liturgiques » (1960) et pour les chœurs : Messe Regina caeli » (1934), Messe « sur des vieux Noëls » (1935), Messe « Veni Sancte Spiritus » (1949) chantée par une centaine de Cathédrales françaises et étrangères, Motet « Assumpta est Maria » (1951), « Te Deum » (1952) 1er Prix du concours national de composition, etc... Il pouvait donc, comme il le fera avec la Revue « Musique Sacrée » à la suite du Chanoine Roussel, revue qu'il fusionnera avec « l'Organiste » en 1951, choisir et faire connaître les œuvres de musiciens pouvant servir au culte liturgique et renouveler ainsi le répertoire des organistes de paroisses. Dans ce même but il fondera une Ecole d'orgue à Soissons qui devait devenir filiale de l'Institut Titelouze de Rouen.

Dans ses articles, H. Doyen, profondément marqué par la formation, tant spirituelle que musicale, qu'il avait reçue y resta toujours fidèle. On sait avec quelle respectueuse admiration il en parlait ; c'est à lui que l'on confia l'analyse des œuvres de Vierne dans l'In memoriam publié par les Amis de l'orgue. Jamais il n'aurait admis que l'on discrédite l'enseignement que son maître donnait ; il y mettait là toute sa personnalité, sûr que, tôt ou tard, cet enseignement éclipserait les idées à la mode et s'imposerait comme fondamental.

Au moment où, par suite de la réforme conciliaire, la musique d'église subissait des turbulences, d'aucuns auraient aimé le chanoine Doyen plus ferme dans ses paroles ; ses études lui en auraient donné le droit et l'auraient fait s'imposer. Devant ses interlocuteurs, la sagesse l'emportait et ne lui fit jamais perdre son calme ; il préférait cultiver dans ses écrits une ironie dont la finesse atteignait plus sûrement son but.

Dès 1963 (N° 78), dans un article intitulé « On demande des compositeurs », il prend la suite du Chanoine Roussel, avec moins de pugnacité mais avec autant de clairvoyance, pour déplorer le manque de formation musicale dans les séminaires (il avait d'ailleurs été le rapporteur près de la presse d'une enquête encouragée par les évêques sur cette question en 1934). Dans le numéro suivant 81, il s'insurgera contre « ces apprentis-sorciers qui, ici ou là, font œuvre de démolition ou de fossoyeurs sans apporter rien qui soit valable ou de qualité, donc durable... sur le plan liturgique ou de la musique d'église ». Les témoignages que lui valent ces articles l'incitent à continuer. On en jugera par les titres : « Du sacrifice d'Abel à la liturgie ''en bras de chemise" » (N° 81) - « Un peu d'ordre, s'il vous plaît » (N° 82) - « Elargis l'espace de la tente » (N° 84) - « Pseudo grand-messe en frangorien » (N° 85-86) - « Experto crede Roberto » (N° 87-88) - « Il nous manque des poètes » (N° 89) - « L'ennui » (N° 90) - « Réjouissez-vous, car j'ai péché » (N° 91-92) - « Et l'orgue » (N° 93) - etc... Autant de pages qui reflètent chez leur auteur à la fois un esprit apostolique et une exigence de qualité dans l'obéissance absolue aux directives de Vatican II sur la musique d'église et son emploi dans la liturgie.

AUTOUR DE L’ORGUE GONZALEZ DE LA CATHEDRALE DE SOISSONS

Une journée mémorable dans la vie du Chanoine Doyen fut celle du dimanche 6 mai 1956, lorsque, du haut de la chaire de la cathédrale, il vit 3000 personnes l'envahir. Ce jour-là avait lieu la bénédiction des grandes orgues par Mgr Pierre Douillard, évêque de Soissons et l'inauguration par Marcel Dupré.

Journée mémorable puisque la cathédrale était privée de ses orgues depuis 1918, lors de l'écrasement de la voûte de la nef principale et celle de la tribune sous les bombardements. Reconstruite en 1931, elle aurait pu de nouveau accueillir l'orgue si l'on n'avait pas, contre toute attente, préféré reconstruire une tour. En 1938, la tour était inaugurée. Un an plus tard, c'était la guerre.

En 1949, commencent les premières négociations ; elles ne continueront que lorsque l'Association des Amis de l'Orgue, créée par M. Doyen, s'engage à apporter à l'Etat une somme de 3 millions. Appel d'offre. Choix du facteur, etc...

En « ami importun », le chanoine Doyen ne cessa d'activer les pourparlers par lui-même ou par les personnalités de ses amis, si bien qu'il s'attira cette parole du Directeur Général du Ministère des Beaux-Arts à l'époque : « Je vous en supplie, ne m'envoyez plus personne ; vous aurez votre orgue !... »

La reconstruction fut confiée aux facteur Victor Gonzalez ; ce sera le dernier travail signé de sa main. La ténacité et l'acharnement de l'organiste titulaire avait fini par mener le travail à bonne fin et à doter la Cathédrale de Soissons d'un merveilleux instrument de 67 jeux, superbement harmonisés, sur trois claviers manuels de 61 notes et un pédalier de 32 notes.

En cette journée d'inauguration, le Chanoine H. Doyen pouvait redire les paroles de Vierne dans sa conférence au Séminaire des Carmes : « A la haute mission qui m'a été confiée, je crois avoir mis, faute de mieux, toute la fidélité et la sincérité de mon âme d'artiste et de croyant... » M. le Chanoine H. Doyen aurait pu ajouter « de mon âme de prêtre... ! »

Chanoine Louis Aubeux (1917-1999)

Organiste de la cathédrale d’Angers

Directeur de la revue « Musique sacrée – L’Organiste »

(article paru en 1988 dans le n° 200)

|

|

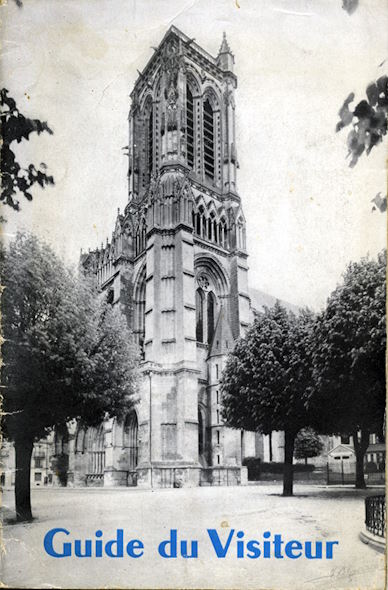

| Guide du Visiteur de la cathédrale de Soissons par Henri Doyen (2ème édition, 1952, 31 pages) avec dédicace adressée à René Sedant "Avec mes vœux, bien cordialement, respectueusement, Noël 1982" (coll. DHM) DR. |

|