(1888 - 1965)

|

| Eugène Bigot chez lui, 1925 ( coll. Jean-Pierre Bigot, D.R. ) |

|

| Eugène Bigot chez lui, 1925 ( coll. Jean-Pierre Bigot, D.R. ) |

" ...les étudiants [en direction d’orchestre] doivent avoir derrière eux plusieurs années de pratique de l’orchestre comme instrumentistes, car c’est seulement là qu’on observe, qu’on s’instruit, et qu’on se persuade qu’il faut d’abord avoir appris à obéir avant de se risquer à commander… L’orchestre n’est pas un joujou, mais une troupe de spécialistes (chacun dans son genre) qu’il faut constamment et patiemment discipliner (dans tous les sens du mot), aguerrir et surtout enseigner, avec toute l’autorité que peuvent seuls donner la culture, les dons innés et le savoir dans la manière de mener les hommes "

Eugène Bigot (1946)

Cette éminente et si attachante figure du monde musical français du XXe siècle aura marqué son époque d’une manière peu commune; interprète admiré des auteurs classiques, serviteur zélé et respecté des contemporains, pédagogue incontournable, caution musicale autant que morale particulièrement recherchée, appui indéfectible pour ses amis et ses confrères, le chef d’orchestre et compositeur Eugène Bigot fut une légende de son vivant.

Ce musicien pose pourtant –et ce n’est pas là l’un de ses moindres paradoxes– une sorte d’énigme au mélomane de notre temps : si en effet, pour avoir peut-être entendu ou rencontré son nom au détour d’un éphémère programme de radio ou dans quelque ouvrage spécialisé, ce mélomane s’avisait de vouloir s’en faire une idée plus précise et s’adressait à son disquaire par exemple, il en serait vraisemblablement pour ses frais. Mais n’anticipons pas…

SA VIE

Famille

Eugène Bigot naquit à Rennes le 28 février 1888, troisième de cinq enfants survivants, dans une famille de condition très modeste, et dont les ascendants paternels et maternels, profondément enracinés dans leur terre bretonne, comptaient cultivateurs, artisans, ouvriers agricoles et petits commerçants ; la plupart d’entre eux ne connaissaient depuis des générations que les rudes conditions de la vie à la campagne, parfois accentuées encore par la dureté des cœurs; de cette longue lignée paysanne du nord de l’Ille et Vilaine les parents d’Eugène Bigot furent les premiers à s’affranchir, grâce à leurs capacités autant qu’à leur tenace volonté : à la naissance du petit Eugène, sa mère Eloïse Mallier (issue d’une famille de douze enfants) était encore institutrice en activité ; son père Jean (lui-même fils unique d’un laboureur presque septuagénaire), qui avait débuté comme petit clerc d’huissier et achèverait sa carrière en qualité de Juge de Paix, venait d’être nommé employé auxiliaire des Contributions Directes à Dol. Instruits et cultivés, ils aimaient aussi les arts.

|

| Eloïse Mallier, mère d'Eugène Bigot ( coll. Jean-Pierre Bigot, D.R. ) |

|

| Jean Bigot, père d'Eugène ( coll. Jean-Pierre Bigot, D.R. ) |

Or, dans des circonstances qui ne sont pas sans rappeler le roman de G. Duhamel, Le Notaire du Havre, Jean Bigot n’eut pas la sagesse d’attendre le versement effectif du petit héritage paternel, régulièrement différé depuis sa majorité (et pour cause: il avait été totalement dilapidé par un tuteur malhonnête) ; il emprunta donc à fort taux usuraire les sommes nécessaires à l’achat d’une charge vacante d’huissier, audiencier à la Cour d’Appel du Tribunal de Rennes. Cette décision bien mal inspirée fut lourde de conséquences : tout d’abord, en contraignant la famille à s’installer à Rennes, elle conduisit la mère d’Eugène Bigot à démissionner de l’Instruction Publique, en raison de la rigidité des conventions sociales qui voulaient que l’épouse d’un fonctionnaire de justice, même au bas de l’échelle, ne travaille point et ait une bonne; et puis, parce que les modestes ressources de cette nombreuse famille se trouvèrent aussitôt grevées d’échéances si élevées que les parents se sentirent plus d’une fois pris à la gorge. Seul bénéfice de ce déménagement : l’accès à une vie culturelle certaine, notamment de par l’existence d’un Théâtre fort actif, et aux diverses institutions d’éducation et de formation telles les Ecoles Normales ou le Conservatoire, qui pourraient servir aux enfants.

Malgré les graves problèmes financiers, l’équilibre et l’harmonie du foyer n’étaient que rarement altérés de façon tangible. Certes les enfants avaient conscience des difficultés dans lesquelles se débattaient leurs parents, et surtout leur mère qui déjà dans sa propre famille, n’avait pour ainsi dire connu que privations matérielles et affectives; c’est avec une infinie discrétion que cette femme si courageuse et digne déployait quotidiennement des trésors d’ingéniosité pour joindre les deux bouts et veiller à ce que ses enfants ne manquent de rien et soient bien tenus; et si elle exhortait patiemment chacun à l’économie, c’est qu’elle devait sans cesse compter avec l’insouciance chronique de Jean Bigot ; capable de toutes sortes d’initiatives fantaisistes, aux effets variables, il n’hésita pas, par exemple, lors du premier procès en révision de l’Affaire Dreyfus à Rennes en septembre 1899, à se décharger de la rédaction des citations à comparaître de plusieurs témoins importants sur son fils Eugène et son frère aîné, Emile, en guise de travaux d’écriture… Mais c’était un moindre mal car son inconséquence pouvait se révéler beaucoup plus fâcheuse : profondément sensible et humain, sa fonction d’huissier si chèrement acquise lui pesait souvent à un point tel que, souffrant mille morts de devoir saisir un plus malheureux que lui, il se substituait " à l’amiable " au débiteur défaillant, ce dont n’avaient nullement besoin les finances du ménage… Cet homme très bon et droit ne se réconcilia vraiment avec l’exercice de la justice que lorsqu’il fut nommé Juge de Paix, car s’il peinait parfois à départager des plaideurs retors qui ne méritaient aucune indulgence, il s’évertuait généralement à réconcilier tout le monde dans la bonne humeur, et, dans la mesure du possible, ne sanctionnait jamais qu’au minimum.

|

| Eloïse Bigot avec 4 de ses enfants, dont Eugène devant elle ( coll. Jean-Pierre Bigot, D.R. ) |

Or ce père qui avait souvent un comportement de grand enfant, trouvait dans ses moments de liberté des compensations qui lui faisaient oublier tracas professionnels et soucis personnels: féru de sciences et de techniques, c’était en effet un inventeur et un bricoleur de génie, que le tout jeune Eugène passait des heures à observer admirativement dans son " cagibi ", occupé à créer des dispositifs ou fabriquer les outils qui lui permettraient de les réaliser; rien d’étonnant à ce que ce côté artisanal se soit retrouvé plus tard chez son fils, fin et méticuleux bricoleur du dimanche, mais surtout ciseleur d’interprétations particulièrement soignées qu’il fignolait dans les moindres détails… Jean Bigot était de surcroît passionné de littérature, de poésie populaire et de musique, et jouait passablement du piano et du violon ; très jeune adolescent, il rimaillait des couplets à l’infini et, tout enfant de chœur qu’il fût également, allait faire danser les filles le dimanche au son d’un singulier instrument à cordes de sa fabrication, baptisé " violon ". C’est donc à travers et autour de cet étonnant personnage que se cristallisa d’abord l’activité intellectuelle et artistique de la famille, avant de se recentrer sur Eugène.

Enfance et premières études musicales

L’enfance d'Eugène Bigot fut marquée, en dépit des conditions matérielles précaires, par l’amour et le bonheur d’un foyer uni et débordant de gaîté, auquel il apporta sa propre joie de vivre, sa folle vivacité, son espièglerie incorrigible, son insatiable curiosité aussi, sa fibre musicale authentique enfin, car il vivait " en musique " : dès le plus jeune âge il chantonnait en permanence avec une justesse stupéfiante et rythmait bruyamment ses leçons à l’aide de sa grosse règle en bois ; gratifié de dons multiples et précoces, sa vocation musicale parut bientôt si impérieuse qu’au prix de quelques sacrifices supplémentaires, ses parents lui firent donner de bonne heure des leçons de musique et l’inscrivirent dès 1895 au Conservatoire de Rennes, cependant qu’il s’essayait à titre personnel à tous les instruments dont il pouvait se saisir et sur lesquels il reproduisait des airs qu’il avait entendus, voire improvisait des mélodies de son cru.

Elevé sainement, Eugène Bigot allait par ailleurs se révéler d’une solide santé et d’une robuste constitution qui le mèneraient jusqu’à un âge avancé; pourtant on peut se demander a posteriori si le grand musicien qu’il allait devenir était vraiment né sous les meilleurs auspices : il faillit perdre la vue à l’âge de trois ans, suite à l’administration d’une pommade oculaire au mercure ; à 11 ans la fièvre typhoïde manqua de l’emporter, et une très mauvaise chute de cheval entraîna une mobilité réduite de son coude droit...

Le Conservatoire de Rennes

Après son Certificat d’Etudes obtenu en 1899, il entra au Cours Complémentaire, profitant de l’occasion pour s’inscrire à la Fanfare Scolaire en qualité de 2nd cornet à pistons. Mais le Conservatoire ne tarda pas à occuper l’essentiel de son temps, et il dut interrompre ses études générales ; tout en entretenant une passion dévorante pour la lecture et une soif de découvrir tous les domaines de la connaissance –ce qui lui conféra au fil des années une impressionnante culture d’autodidacte et devait faire de lui un redoutable cruciverbiste– Eugène Bigot se consacra entièrement à ses études musicales qu’il mena jusqu’à leur terme, avec les médailles et prix escomptés, en solfège, violon, piano, puis harmonie. Il ne manqua pas non plus de se joindre dès que possible à la petite classe d’orchestre de l’établissement. Parallèlement, la justesse absolue de sa voix lui permit de participer à diverses chorales municipales et même d’être intégré aux chœurs du Théâtre de Rennes. Toutefois, se jugeant –déjà– sans complaisance et trouvant son timbre par trop aigre, il préféra ne pas persévérer dans l’art choral et choisit alors de former avec quelques jeunes amis pleins de fougue un quatuor à cordes qui s’essayait aux classiques du mieux qu’ils pouvaient. De temps à autre d’ailleurs, des familles de la grande bourgeoisie rennaise " l’invitaient ", seul ou accompagné, à venir assurer le décor musical de leurs soirées. L’unique " distraction " apparemment non musicale qu’il s’autorisait était la messe ; mais sa motivation n’avait rien de mystique, car il suivait invariablement l’office dans la tribune de l’église de sa paroisse, les yeux fixés sur les pieds et les mains de l’organiste qui l’avait pris en amitié, dans l’espoir de pouvoir un jour le suppléer au débotté, au moindre signe de fatigue...

|

| Eugène Bigot à l'époque du Conservatoire de Rennes, 1903 ( coll. Jean-Pierre Bigot, D.R. ) |

Premiers emplois

Enfance et adolescence aussi heureuses que studieuses donc, prélude à une existence toute de labeur et presque exclusivement dédiée à la musique. Eugène Bigot entra dans la vie active dès 1902 dans des circonstances qui ne laissent pas d’étonner : la sérénité et l’allégresse familiales étaient en effet périodiquement ébranlées par les crises que les soucis financiers occasionnaient fatalement; un jour que malgré lui il avait été témoin d’un accès de désespoir plus prononcé, l’adolescent d’à peine 15 ans, la conscience toujours en alerte et faisant déjà preuve d’une maturité et d’un esprit de sacrifice rares à cet âge, prit l’engagement solennel d’aider ses parents à rembourser leurs dettes, ce à quoi il donna l’absolue priorité et s’employa dès ce jour avec l’énergie et la ténacité qu’il mettait dans toutes ses entreprises. En conséquence, rien moins que la quinzaine d’années qui suivirent furent grandement conditionnées par ce serment héroïque : tout en poursuivant ses études musicales, il rechercha désormais et accepta toute place à laquelle ses qualifications de musicien lui permettaient de prétendre en dépit de son jeune âge ; prenant des emplois d’abord à Rennes, puis à Paris où l’appelait la poursuite de ses études, il envoya régulièrement à ses parents tout l’argent que son existence bien frugale lui permettait de mettre de côté, menant tout de front, avec un courage et une abnégation qui forcent l’admiration.

Paris

Ayant reçu l’enseignement que pouvait lui offrir le Conservatoire de Rennes, et nanti de son 1er prix d’harmonie, il monta à Paris en 1905 pour y compléter et parfaire sa formation dans les classes de composition. Il avait emporté trois choses en plus de ses quelques effets personnels, toutes indispensables à des titres divers : l’adresse d’une tante maternelle blanchisseuse, aussi vulgaire que peu scrupuleuse, chez qui il logerait dans les premiers temps de son séjour, son précieux instrument grâce auquel il comptait bien pouvoir continuer à soulager les siens, enfin une lettre de recommandation de son professeur d’harmonie à l’intention de ses éminents collègues de la capitale. Or c’était l’époque où régnait sur le Conservatoire National l’immense Gabriel Fauré, personnage ô combien inaccessible aux yeux du jeune Eugène ! On imagine assez mal que l’adolescent intrépide, dont apparemment rien ne savait ébranler le sang-froid qu’il affichait d’ordinaire, se doublait en réalité d’un garçon d’une très profonde timidité et d’un grand manque de confiance en soi toujours prêts à prendre le dessus, et qu’il devait sans cesse combattre; dans ce cas précis, il ne trouva la hardiesse de présenter cette lettre à qui de droit que près de deux ans plus tard, se résignant à s’inscrire entre-temps dans les classes d’alto, instrument à la pratique duquel il s’était déjà essayé et auquel il donnerait bientôt la préférence, et d’Histoire de la Musique (chez Bourgault-Ducoudray, dont il fut l’un des derniers élèves).

Ces deux années ne furent certes pas perdues puisqu’il remporta un 1er prix d’alto en 1907, mais elles pesèrent de façon significative dans la suite immédiate de sa carrière –cependant qu’un bouleversement familial (provoqué par le décès de sa jeune et brillante sœur de 20 ans, et la brutale rupture de la sœur aînée avec tous les siens) poussait ses parents à fuir cette ville de Rennes qui semblait leur porter malheur, et à se réfugier à la campagne, dans le petit bourg de La Guerche de Bretagne.

Le concours de Rome

|

| Eugène Bigot à l'École d'artillerie de Versailles, avec sa boîte à violon entre les jambes, 1909 ( coll. Jean-Pierre Bigot, D.R. ) |

Quand un concours de circonstances des plus fortuits lui donna enfin le courage de montrer sa lettre, cent fois sortie et aussitôt rempochée, et d’avouer ses véritables intentions, Fauré décida, après l’avoir fait tester par ses collègues, de l’admettre d’office, en cours d’année, dans les classes d’André Gédalge pour le contrepoint, Paul Vidal pour la fugue et la composition, et, maître aimé et vénéré entre tous, Xavier Leroux pour l’harmonie (c’est dans ces classes que, trois ans plus tard, il fit la connaissance de Louis Fourestier, désigné comme son " bleu ", c’est-à-dire le cadet dont il eut la charge de corriger les exercices). Cette fois, son avenir se dessinait avec un peu plus de netteté, mais il lui restait encore à conquérir son indépendance afin de mieux travailler ; ce fut chose faite dès qu’il put en assumer le coût financier : il quitta la blanchisserie de sa tante, rue Chevert, pour un minuscule meublé de la rue d’Orsel, dans le 18e arrondissement ; pendant des années il alla prendre ses repas en tête-à-tête avec lui-même dans un estaminet tout proche où il lui arrivait de voir le patron jeter dehors un curieux personnage dépenaillé … c’était Utrillo, qui n’était pas encore l’auteur des célèbres décors et costumes du cinquantenaire du chef d’œuvre de Gustave Charpentier...

Après l’obtention d’un 1er accessit d’harmonie en 1908, vint la fâcheuse mais inévitable césure du service militaire, qu’il effectua à l’Ecole d’Artillerie de Versailles (1909-1911) comme musicien ; si ce temps réglementaire mit un réel coup de frein à ses études, il ne les interrompit pas suffisamment pour l’empêcher de remporter un 2nd prix d’harmonie en 1910. Libéré de ses obligations nationales, il se remit à fréquenter le Conservatoire aussi assidûment qu’il le pouvait, et remporta un 1er accessit de contrepoint (1912) et un 2nd prix de fugue (1914). Pour lui comme pour la majorité de ses condisciples, ces études n’étaient que le prologue à ce qui restait l’objectif essentiel à ce moment de leur vie, celui vers lequel tendaient en fait tous leurs efforts: le grand prix de composition, plus connu sous le nom de Prix de Rome. Cette récompense suprême pouvait paraître hors d’atteinte à Eugène Bigot, mais ni plus ni moins qu’aux autres ; mais si elle le fut effectivement pour lui, c’est pour des motifs particuliers. Bien qu’il se sentît prêt à tenter sa chance, il différa par deux fois son inscription au prestigieux Concours, une première fois en 1913 en raison d’engagements professionnels, puis en 1914, lorsqu’il se laissa trop impressionner par les rumeurs fantaisistes qui circulaient selon lesquelles le prix irait cette année-là immanquablement à tel ou tel " favori "; ce fut la fois de trop...

La Grande Guerre

|

| Eugène Bigot aux Eparges; non loin de Verdun, juin 1917 ( coll. Jean-Pierre Bigot, D.R. ) |

Le 1er août 1914, Alexandre Steinlen (beau-père d’Inghelbrecht), avait prévu d’emmener son jeune ami Bigot déjeuner sur la Loire, à La Béchellerie, chez Anatole France, l’écrivain et le penseur qu’il admirait le plus au monde et qu’il avait intégralement lu; Georges Courteline devait les y rejoindre. La déclaration de guerre et la mobilisation générale rendirent cette rencontre exceptionnelle impossible ; ce jour-là, Eugène Bigot fit avec son frère aîné ses adieux à sa famille et se mit en route pour rejoindre le 270e régiment d’Infanterie à Vitré, ce valeureux régiment breton qui mériterait deux citations à l’ordre de l’Armée, et la Croix de Guerre pour son comportement décisif en novembre 1916 et septembre 1918. Engagé comme Adjudant tambour-major (porte-drapeau) dans cette unité, nommé Sous-Lieutenant au Labyrinthe (près d’Arras) en juillet 1915, puis passé au 2e RI et promu Lieutenant à Verdun en 1917, il fit toute la guerre sur le front dans une unité combattante, et la termina comme ordonnance du Lt Colonel Mouloise, un supérieur pour lequel il éprouvait une affection toute filiale. Le comportement dont il fit preuve en accomplissant son devoir, lui valut la Croix de Guerre avec deux belles citations qui mettent en relief les qualités personnelles dont il fit montre en Lorraine dans l’Armée Mangin, celles-là mêmes qu’il illustra tout au long de sa vie d’homme et de musicien ; en voici un extrait :

" D’un calme imperturbable et d’un sang-froid dignes d’éloges. A toujours accompagné le Chef de Corps quel que soit le danger, gardant sous le feu une inaltérable bonne humeur. D’une conscience absolue, a rendu les plus grands services au cours de toute la campagne, n’épargnant ni son temps ni sa peine"

La tragique coupure de la guerre ne l’éloigna pourtant pas complètement de la musique, dont il était sans doute constitutionnellement inséparable : en effet durant les quelques mois qui précédèrent les opérations sur le front, par exemple, il continua à corriger " par correspondance " les exercices d’écriture de quelques élèves, et il parvint à travailler de mémoire à la composition de son Quintette avec piano en ut mineur resté à Paris, et ce malgré l’absence de clavier, compensée, il est vrai, par un méchant accordéon abandonné par l’ennemi...

Démobilisation

Le 22 novembre 1918 il entrait dans Strasbourg pavoisée et en liesse, chevauchant en tête de régiment à côté de son Colonel ; mais huit longs mois s’écoulèrent encore entre cette journée inoubliable et sa démobilisation effective (juillet 1919). Ayant regagné sa Bretagne et retrouvé ses parents, il lui fallut d’abord faire preuve d’une autre sorte de courage, pour accompagner sa mère dans ses derniers moments : épuisée par plus de quatre ans d’attente angoissée quotidienne, cette valeureuse femme s’éteignit peu de temps après le retour du front de ses deux aînés, sains et saufs, alors qu’elle s’était déjà douloureusement résignée à l’idée de voir partir Jean, le benjamin, qui était de la classe 19…

Puis il se mit d’urgence en quête d’un gagne-pain, car les ultimes remboursements des dettes de ses parents, prélevés sur sa modeste solde, l’avaient laissé sans un sou vaillant, et il devait repartir à zéro. Il avait aussi repris contact dès que possible avec le Conservatoire de Paris après cette longue absence forcée, avec l’espoir d’obtenir la dispense qui lui permettrait de concourir enfin, puisque frappé par la limite d’âge de 30 ans ; sa cause si légitime ne semblait pas devoir être plaidée avec une éloquence particulière, mais à sa requête il fut répondu textuellement : " Ah non, vous venez déjà de bénéficier de cinq ans de congé! " Peut-être ajouta-t-on encore à cet affront inqualifiable, en lui faisant cruellement valoir qu’après tout, il avait tardé dans ses études et avait consacré trop de temps à autre chose qu’à l’apprentissage de la composition : à son instrument, ou plus récemment à la direction, en acceptant un poste de chef des chœurs au Théâtre des Champs-Élysées (1913) Eugène Bigot, lucide et philosophe, conscient aussi qu’il avait déjà sauvegardé le principal en sauvant sa peau pendant le cataclysme, et qui ne connaissait que trop bien ses priorités absolues du moment, encaissa l’avanie en serrant les dents et fit la part des choses : il ne monterait pas en loge, ni ne tenterait jamais de mettre ses pas dans ceux de Bizet (son idéal) à la Villa Médicis. Sans s’apitoyer sur son sort –une dure leçon que les vicissitudes de l’existence lui avaient depuis longtemps apprise– il tourna donc résolument la page du Conservatoire de Paris et renonça définitivement à son rêve romain.

D’une guerre à l’autre

Travail : ce seul mot, cet ordre du jour permanent, suffit à résumer toute la suite. Pendant un certain temps Eugène Bigot épaula encore l’instrument, puis troqua bientôt l’archet pour la baguette (1920), accédant enfin définitivement à la réalisation de son objectif le plus cher et poursuivi depuis si longtemps : devenir chef d’orchestre. Mais sa réussite ne lui fit pas perdre la tête ; éminemment conscient de la somme d’efforts personnels que sa lente ascension dans la capitale, où il commençait seulement à faire sa place, avait coûtée au petit provincial impécunieux qu’il avait été naguère, il mit tout en œuvre pour se maintenir au meilleur rang et ne pas décevoir ; c’est la raison pour laquelle il ne cessa jamais de travailler la musique –c’est-à-dire essentiellement le " solfège " dans toute l’acception du terme– et de perfectionner son art de la direction.

Il fut tout d’abord nommé à des postes de moindre notoriété, voire à des fonctions plus obscures quoique indispensables, mais convenant tout aussi bien à sa réserve foncière, et où ses compétences et sa conscience professionnelle furent mises à l’épreuve de la manière la plus concluante; puis à des postes de premier plan où il s’affirma très vite comme un chef d’une exceptionnelle envergure et, bien qu’il refusât toujours le vedettariat, passant avec la même impressionnante assurance du studio à la salle de concert, à la fosse de théâtre ou à la classe de direction.

Et ce furent ainsi, depuis ces années 20 jusqu’à sa disparition en 1965, quarante-cinq années de carrière ininterrompue au service de la musique, et des musiciens, ceux qui la créent, ceux qui la font, ceux qui l’apprennent ; les phases majeures en sont les quinze années à la tête des Concerts Lamoureux (1935-1950), les onze années à l’Opéra Comique (1936-1947), les onze années comme Professeur de direction d’orchestre au Conservatoire de Paris (1946-1957), sans oublier ce fil conducteur que constituèrent les quelque trente-cinq années au service de la Radio française, dont une quinzaine aux gouvernes de l’Orchestre Philharmonique (1927-1964)

|

| Eugène Bigot en 1920 ( coll. Jean-Pierre Bigot, D.R. ) |

Eugène Bigot paraissait toujours satisfait de son sort et confiant dans l’avenir, et de fait il l’était; sur le plan personnel pourtant il connut pendant de très longues années une existence faite aussi de solitude, puisque bien malgré lui et en dépit des innombrables amis que sa séduisante personnalité lui attirait, il s’enfonça dans un pesant célibat dont il ne sortit qu’à la cinquantaine sonnée. Depuis son veuvage, son père vivait désormais seul à La Guerche avec Victorine, dite " Toto ", la vieille " nounou " des enfants. Il aurait beaucoup aimé que son père accepte de venir passer sa retraite de magistrat près de lui à Paris, mais il ne put l’y décider ; qu’aurait-il fait en appartement, loin de son cher cagibi, si loin aussi de sa petite commune dont il était devenu une sorte d’animateur culturel ? Alors Eugène continua à lui écrire longuement chaque semaine et à prendre le train pour la Bretagne aussi souvent que ses obligations lui permettaient.

Si son amour filial était chose naturelle, sa sollicitude envers les autres avait quelque chose d’unique, car rien apparemment ne pouvait l’empêcher de faire le bien; ayant progressivement assis sa situation –sans toutefois jamais faire fortune– il fit, non seulement sans compter mais parfois à fonds perdu, profiter sa famille comme ses amis, voire de simples relations ou de parfaits étrangers, de son infatigable dévouement, et de son extrême générosité, finançant les soins médicaux des uns, les études des autres, ou leur installation, bref, les aidant tous dans leur métier ou leur vie comme personne d’autre n’aurait pu ou voulu le faire. La plupart d’entre eux reconnurent leur chance et surent se montrer reconnaissants, certains qui trouvaient ce célibat bien commode, en abusèrent… Quant aux nombreux élèves qui vinrent travailler la musique chez lui au long de toutes ces années, rares sont ceux à qui il ne donna pas bien des fois des leçons " à l’œil ".

Années noires

|

| M. et Mme Eugène Bigot avec leurs 3 enfants : L'ainée Françoise, le cadet Jean-Pierre et le benjamin François, 1953 ( coll. Jean-Pierre Bigot, D.R. ) |

Quelque temps après la douloureuse disparition de son père si aimé et admiré, et plaint (1933), se dessinèrent soudain des perspectives inespérées : à la veille de la Seconde Guerre mondiale, alors que le ciel de l’Europe continuait de s’assombrir, il vit son horizon personnel s’illuminer, et il eut enfin la joie de fonder un foyer avec une admirable épouse, de trente-deux ans sa cadette, Mlle Georgette Tesson, fille d'un architecte parisien, et d'avoir les enfants qu'il désirait tellement et qu'il choya tant (Françoise, née durant le bombardement de Rennes en juin 1940, Jean-Pierre, né à Paris pendant le couvre-feu en octobre 1941, et François, né également à Paris en septembre 1950). Pendant quelque vingt-cinq ans, il connut le bonheur d’un épanouissement personnel qui lui avait été jusque là refusé, et auquel il avait d’ailleurs renoncé en dépit de son optimisme indéracinable. La parfaite réussite de son ménage lui permit d’affronter mieux encore les difficultés ou épreuves que l’avenir lui réservait dans son métier, comme dans la vie –et les années noires de ce milieu de siècle n’allaient pas en être avares. Pendant la guerre et sous l’Occupation, sa conduite irréprochable lui fut dictée par un triple impératif auquel rien ne put le soustraire : protéger et défendre son foyer, l’intérêt de ses propres musiciens, et la noble cause musicale et les artistes en général; pour y parvenir, il fit tout, sans jamais se compromettre, tout ce que sa conscience ne réprouvait pas ou qui aurait porté atteinte à sa jalouse indépendance ; et ni sa haute moralité ni son sens indéfectible du devoir et de l’amitié ne furent jamais pris en défaut.

|

| Eugène Bigot et son épouse dans leur maison de campagne à Nesles-la-Vallée (Val d'Oise), 1958 ( coll. Jean-Pierre Bigot, D.R. ) |

En 1941-42, en marge de son travail proprement musical, Eugène Bigot avait déjà participé aux travaux de divers Comités d’Etudes chargés de réfléchir à l’évolution de l’Industrie du Spectacle ; au printemps 1943, c’est à la " Commission Provisoire d’Organisation de la Famille Professionnelle des Spectacles " qu’il fut nommé, sans l’avoir sollicité; il accepta néanmoins cette nomination et ce qu’elle impliquait, en apprenant que le Syndicat des Artistes de Paris et de la région Parisienne, dont il était membre depuis près de quarante ans, devait être associé à ces " familles professionnelles ", et estimant qu’il était de son intérêt, comme de son devoir, de s’informer de tout ce qui pouvait concerner l’avenir de sa profession. Il prit donc part, au sein de sous-commissions, toujours à titre bénévole et dans les limites de ses obligations professionnelles et de ses compétences, à plusieurs missions de réflexion et d’investigation, puis rédigea et présenta certains des rapports techniques qui en découlaient, concernant par exemple la question du rattachement du personnel des professions discographiques ou cinématographiques ou commerciales en rapport avec la musique.

|

| Eugène Bigot au Théâtre des Champs-Elysées, Paris, 1955 ( coll. Jean-Pierre Bigot, D.R. ) |

Lorsque enfin fut décidée la réorganisation complète de la pratique et de l’enseignement de la musique en France, il fallut procéder d’abord à l’établissement d’un état des lieux ; la vaste enquête mise en chantier fut confiée à l’automne 1943 à un nouveau Comité Professionnel de l’Art Musical (et de l’Enseignement Libre de la Musique), présidé par Alfred Cortot ; il était divisé en une douzaine de bureaux représentant tous les domaines de l’activité musicale, où figuraient à nouveau des artistes reconnus tels que Francis Poulenc, Raymond Loucheur, Marcel Moyse, Yvonne Gouverné, Olivier Messiaen, Henri Casadesus, Paul Le Flem, Marguerite Long, Jacques Thibaud, Claude Delvincourt, Georges Wague, Maurice Duruflé etc. Eugène Bigot fut, dans les mêmes conditions que précédemment, désigné comme membre du Bureau " Orchestre, Chœurs et Sociétés Musicales " présidé par Charles Munch ; mais c’est plus souvent sur des questions touchant spécifiquement au théâtre lyrique qu’il connaissait si bien, qu’il eut à réfléchir et faire des propositions, et ce jusqu’en juillet 1944 (nomenclature et définition des postes, fonctions et emplois occupés par le personnel musical d’un théâtre lyrique, conditions d’octroi des licences des Organisateurs de spectacles ou des Agents de placement d’artistes, opportunité et conditions de création d’un " Centre de Formation Professionnelle d’Art Lyrique ", rattachement des personnels artistiques de la Radio, etc.)

N’ayant jamais adhéré au Front national des Musiciens (résistants), pas plus d’ailleurs qu’à aucun parti ou mouvement politique, ni jamais été membre non plus du Groupe Collaboration, il eut dans les mois qui suivirent la Libération, comme nombre de ses collègues sans doute, à rendre compte de toute son activité musicale sous l’Occupation et plus précisément des travaux qu’avaient impliqués la vaste enquête du CPAM lancée par le gouvernement de Vichy citée plus haut, en répondant aux demandes émanant de divers comités d’épuration ; il put en toute sérénité satisfaire à ces demandes et fournir les éclaircissements demandés sur des actions qu’il avait toujours menées en toute clarté ; cela n’empêcha évidemment pas certains individus mal intentionnés de publier des calomnies à son sujet, auxquelles il opposa aussitôt et publiquement les démentis les plus catégoriques qui mirent un terme à ces entreprises diffamatoires.

S’il avait eu la moindre vanité, Eugène Bigot se serait flatté d’avoir pu, le plus souvent, contribuer à faire prévaloir des vues courageuses et de bon sens ; deux de ses prises de positions méritent d’être soulignées plus particulièrement, lorsqu’il se prononça fermement pour la limitation de l’emploi des disques par la Radiodiffusion Nationale, et surtout pour la reconnaissance formelle du Droit de l’Exécutant. Ce faisant, il parvint également à empêcher l’affaiblissement de son Syndicat que risquait d’entraîner son morcellement en plusieurs tronçons, et surtout sa mise sous le boisseau par le C.P.A.M.

La paix

La paix revenue, il continua encore longtemps à animer de manière exemplaire la vie musicale parisienne, française et étrangère avec le même dynamisme, le même enthousiasme, la même réussite. Toujours solidement épaulé par son admirable épouse, et soutenu par l'amour des siens, il ne cessa d'offrir à tous, et en particulier à ses enfants, un modèle de courage et de vitalité, comme l'incarnation d'une jeunesse indestructible. Naturellement, il veilla aussi à donner à ses enfants l'éducation musicale de base dont il jugeait inconcevable qu'ils ne soient pas dotés, espérant peut-être, secrètement, voir naître en l'un ou l'autre d'entre eux une vocation de musicien… Le sort en décida autrement, en dépit de leur fréquentation assidue des salles de concert et des studios, et du goût manifeste qu'ils développèrent bientôt pour la musique sous toutes ses formes. Moins par nécessité que par amour de la musique et du métier, il n'envisagea à aucun moment de prendre une quelconque retraite ; d'une énergie apparemment inépuisable, son activité ne se relâcha guère malgré le poids des ans ; même le mal qui le rongea pendant les deux dernières années de son existence ne semblait pas pouvoir venir à bout de ses forces, ni de son optimisme, et il resta au pupitre jusqu'à la dernière limite ; mais la maladie s'acharna tant et si bien qu'elle finit par l'abattre.

|

| Eugène Bigot à sa table de travail, Nesles-la-Vallée (Val-d'Oise), 1960 ( coll. Jean-Pierre Bigot, D.R. ) |

Il s’éteignit à l’Hôpital Cochin à Paris, le 17 juillet 1965, des suites d’une très grave opération. Le destin avait voulu qu’il s’en allât discrètement, à une période de vacances ; mais au nombre impressionnant de ceux et celles que sa disparition fit rentrer précipitamment dans la capitale, on mesura mieux encore l’immensité du vide qu’il laissait soudain, dans les cœurs et dans le monde musical. Ses obsèques furent célébrées à Ste Marie des Batignolles, où Marcel Dupré s’installa quelques moments aux orgues du Maître de Chapelle Joachim Havard de la Montagne, celles-là mêmes qu’avait tenues le jeune André Messager quatre-vingts ans plus tôt ; puis les cordes de l’Orchestre Philharmonique de l’ORTF dirigées par Charles Bruck, son successeur à la Radio, firent retentir les poignants accents de l’Adagio et Fugue KV 546 de Mozart. Malgré ses quatre-vingt huit ans, son vieil ami Gustave Samazeuilh et quelques autres tinrent à se joindre à la famille pour son inhumation au cimetière de Levallois-Perret (où repose Maurice Ravel).

Au soir des obsèques d'Eugène Bigot, la Radio nationale rediffusa son dernier concert public ; la présentation en fut confiée à Pierre Petit qui dressa un juste et émouvant portrait dont sont extraits les propos qui suivent :

« Cette sécurité tranquille, cette bonhomie toujours critique, cette souriante infaillibilité qui étaient ses qualités essentielles, jointes à une générosité totale et à un amour sans limite de la jeunesse, firent de lui un maître exemplaire. », tandis que Bernard Gavoty (alias Clarendon) écrivait dans Le Figaro, sous le titre "Un Artiste Exemplaire" :

« Je garde de lui le souvenir d'un musicien complet, d'un chef dont la technique spontanée n'en était pas moins réfléchie. Désireux de bien faire et méprisant la vedette, il raillait, avec humour, les porte-bâton à grand spectacle. Il était clair, lisible, raisonnable. Son enseignement était à son image. A ce titre, il fut un maître. Nul n'a, mieux que lui, dirigé le Requiem de Fauré...

Eugène Bigot était Officier de la Légion d’Honneur (1954) et Officier des Arts et Lettres (1962).

A l’occasion du centenaire de sa naissance, la municipalité de Rennes donna son nom à l’une de ses voies de circulation, un très modeste " Chemin Eugène Bigot, Chef d’Orchestre et Compositeur, 1888–1965 " en périphérie de la ville, mais qui sied parfaitement au caractère pudique et effacé de cet homme par ailleurs si expansif, de cet artiste pourtant si public.

SA CARRIERE

C’est donc dans les premières années du XXe siècle que débuta la carrière d’Eugène Bigot, qui devait s’achever quelque soixante ans plus tard ; carrière particulièrement riche et diversifiée, car elle revêtit tous les aspects que la conjugaison de ses multiples talents et des contraintes conjoncturelles autorisait .

L’instrumentiste

Eugène Bigot amorça par nécessité économique une carrière de violoniste et d’altiste qui dura près de dix ans au total : à Rennes tout d’abord, où il travailla au Théâtre Municipal et au Café de la Paix (1903-1905), puis à Paris où il se retrouva tour à tour au Théâtre de la Porte St Martin (1905-1906), au Théâtre Municipal de la Gaîté (1906-1907), à la Brasserie de La Terrasse (1907-1908), aux Concerts Séchiari (1908), enfin au Théâtre des Arts où il fit partie de la quinzaine de musiciens qui, sous la direction d’Inghelbrecht, eurent l’honneur de créer La Tragédie de Salomé de Florent Schmitt (1908-1909), cependant que, de 1902 à 1909, il participait chaque année à la saison estivale des Casinos Municipaux de St Malo, Dinard ou St Lunaire

Pendant son service militaire à Versailles où il fut incorporé en qualité de musicien (trombone), il fit partie de l’orchestre du Théâtre de cette ville, où se donnaient régulièrement opérettes et opéras comiques du répertoire français le plus populaire ; on l’autorisa également à assurer son service de 1er remplaçant et 1er supplémentaire à l’Opéra et à l’Opéra Comique, ce qui lui permit de compléter davantage encore sa connaissance du répertoire classique –ou moderne, comme avec la Salomé de Richard Strauss dirigée par Messager en 1910 (il n’oublia jamais la vision saisissante de l’auteur de Véronique qui, s’impatientant d’attendre un chef de chant qui ne venait pas, plaça sa grande partition d’orchestre sur le piano et en réduisit le texte à vue pour ses dix doigts…). Il en profita aussi pour s’initier au cor ainsi qu’aux percussions, et vers la fin de son temps se présenta au concours de sous-chef de musique en qualité de corniste.

Durant toutes ses années parisiennes, il continua à se consacrer avec enthousiasme à la musique de chambre –école de perfectionnisme s’il en est– au sein d’un quatuor qui se produisait dans des salons privés. L’un des membres en était le violoncelliste Robert Challet, camarade de régiment devenu ami intime (dont seule la mort accidentelle prématurée le séparerait) et qui devait bientôt épouser une des sœurs d’Inghelbrecht, ce futur confrère dont l’aide fut si précieuse pour Eugène Bigot à ses débuts.

Libéré de ses obligations militaires en octobre 1911 (avec le grade d’adjudant sous-chef de musique), il continua plus que jamais à " pousser l’archet " dans la fosse des deux grandes scènes lyriques parisiennes, ainsi qu’en tout lieu où des occasions se présentaient de " cachetonner ", comme aux concerts Firmin Touche ou Pierre Séchiari, ou encore au Théâtre Pigalle où il lui arrivait de remplacer le corniste titulaire. En juillet 1912 Camille Chevillard l’engagea comme altiste pour la tournée d’été des Concerts Lamoureux aux Pays-Bas (Scheveningen), puis il termina l’année comme altiste au Théâtre de L’Apollo, rue de Clichy, où La Veuve Joyeuse faisait chaque soir salle comble depuis déjà trois ans (octobre-décembre 1912).

Après la trop courte expérience du Théâtre des Champs-Élysées qui semblait pourtant marquer un tournant décisif, Eugène Bigot reprit sa carrière d’instrumentiste en qualité de timbalier au Théâtre Mogador (décembre 1913-juillet 1914), pour l’achever au lendemain de la Grande Guerre à nouveau comme altiste aux Concerts Pasdeloup (1919-1920) ; on verra que cette ultime phase de ses années de métier instrumental revêtit d’une certaine manière beaucoup plus d’importance que prévu.

Le Chef des Chœurs

|

| Les artistes des Théâtres impériaux de Russie posant sur la terrasse du Théâtre des Champs-Elysées à Paris. Eugène Bigot est debout au premier plan; on distingue en arrière Chaliapine levant son verre, mai 1913 ( coll. Jean-Pierre Bigot, D.R. ) |

En janvier 1913, sur la recommandation d’Inghelbrecht, Eugène Bigot fut recruté comme Chef des Chœurs par Gabriel Astruc pour la saison inaugurale du Théâtre des Champs-Élysées, au sein de la Société des Nouveaux Concerts; il s’agissait d’un rôle de chef à part entière (une singularité partagée avec ses seuls confrères de l’Opéra et de l’Opéra-Comique) qui plaça cent choristes sous ses ordres, en répétition comme sur scène, et qu’il " dirigeait à la baguette " : ses responsabilités concernaient en effet aussi bien le côté administratif, voire purement disciplinaire, que l’aspect proprement musical et la mise en scène.

Ce furent des débuts particulièrement mémorables, car outre l’occasion qui lui était donnée pour la première fois d’insuffler rigueur, justesse et cohésion à un groupe d’interprètes placés sous son autorité, il se trouva plongé au cœur même de partitions fascinantes telles que Benvenuto Cellini (sous la baguette inspirée de Félix Weingartner), Pénélope (avec la bouleversante Lucienne Bréval) ou Boris Godounov (où, à la tête de sa troupe de moujiks en révolte dont il partageait la tenue, il avait le redoutable honneur de défier le Tsar Chaliapine en langue russe !). Après l’unique reprise de ce dernier opéra dans la version française de Michel Delines à l’automne 1913, sous la direction d’Inghelbrecht, la faillite de la trop ambitieuse entreprise d’Astruc mit un terme brutal à son engagement et, partant, à cette amorce d’une carrière de " chef " à laquelle il paraissait néanmoins fatalement voué. Il prolongea cependant quelque peu ce travail de chef de chœurs lorsqu’en janvier 1914 Inghelbrecht, alors Directeur de l’Association Chorale Professionnelle de Paris qu’il venait de fonder, et qui avait apprécié l’extrême sérieux de son travail avenue Montaigne, le recruta comme sous-directeur.

Le Chef de Ballet

Engagé une nouvelle fois par Inghelbrecht pour le seconder à la tête de l’orchestre de la troupe des Ballets Suédois que le mécène Rolf De Maré venait de constituer pour son ami le danseur et chorégraphe Jan Börlin –alias Jean Borlin– Eugène Bigot sillonna l’Europe entre 1920 et 1923, de Stockholm à Budapest et de Venise à Glasgow (au total une centaine de villes); étroitement associé à " Inghel " pour la préparation des spectacles, et tout en partageant avec lui la direction des répétitions générales publiques ou des représentations (laissant aussi la baguette à leur jeune confrère suédois Nils Grevillius), sa mission plus particulière consistait à devancer la troupe dans chacune des villes visitées, et à préparer l’orchestre local réuni pour l’occasion (orchestre dont l’effectif pouvait varier d’une vingtaine à près d’une quarantaine de musiciens, selon possibilités ou nécessités). A n’en pas douter, il ressentit une émotion particulière à se retrouver quelque sept ans après ses débuts sur la scène des Champs-Élysées, dans la fosse de ce célèbre théâtre où fut lancée la saison inaugurale des Ballets Suédois, Paris restant d’ailleurs en cette première année une sorte de point de ralliement de la compagnie, à défaut de jamais en devenir le véritable port d’attache.

Les Ballets Suédois souffrirent de l’inévitable comparaison avec les mythiques Ballets Russes (qui continuaient leur route parallèlement), alors que justement ils s’en démarquaient résolument à tout point de vue ; appelés non seulement " ballet ", mais également " scènes ", " scènes mimées ", " ballet-pantomime ", " spectacle " ou " poème plastique ", les chorégraphies souvent déconcertantes et pour le moins novatrices de Borlin et des réalisations aussi avant-gardistes que ces Mariés de la Tour Eiffel restés dans les mémoires, avaient de quoi provoquer et ne manquaient pas de soulever ici ou là batailles et controverses, même si l’émoi que suscitaient ces spectacles était tempéré par le relatif classicisme et la sagesse de certains autres ballets, comme La Boîte à Joujoux (Debussy) ou encore ces trois tableaux des Ibéria d’Albéniz, subtilement orchestrés par Inghelbrecht et dansés dans les décors et costumes vigoureux et colorés de Steinlen.

Mais Eugène Bigot n’avait cure des polémiques esthétiques déclenchées régulièrement et apprécia à sa juste valeur le privilège qui lui était donné d’être associé aussi bien à la reprise de partitions déjà classiques telles que le Tombeau de Couperin (Ravel) ou Jeux (Debussy), qu’à la création d’œuvres signées des futurs grands noms de l’époque, tels les membres du Groupe des Six, dans lesquelles il savourait les rythmes de jazz qui s’y étaient parfois glissés. Il se réjouit enfin de participer à la révélation d’une école suédoise presque totalement inconnue en France et comptant pourtant des musiciens de réelle valeur comme Kurt Atterberg (les Vierges Folles), Viking Dahl (Maison de Fous) ou Hugo Alfvén (la Nuit de la St Jean), un compositeur avec lequel il se lia d’amitié d’autant plus vite que tous deux partageaient une commune admiration pour l’œuvre d’Anatole France. C’est d’ailleurs pour ainsi dire en amical hommage à ce grand aîné scandinave qu’il composa pour la compagnie le ballet Dansgille, une fraîche kermesse villageoise authentiquement suédoise, qui demeura à l’affiche des Ballets Suédois durant les cinq saisons de leur existence.

La dernière série de représentations de la saison 1922-23 fut donnée à Paris, aux Champs-Élysées. Puis De Maré, dans un souci de renouveau légitime, et recherchant peut-être une suprême consécration internationale, envisagea une longue tournée américaine pour sa troupe ; Inghelbrecht, qui entretenait d’autres projets, démissionna et offrit sa place à Eugène Bigot, mais ce dernier, par un scrupule peut-être excessif, déclina l’offre… Il resta donc à Paris, et le hasard voulut qu’il y poursuive sa carrière deux ans plus tard dans le même théâtre mythique qui l’avait une première fois accueilli avant la guerre…

Le Chef d’orchestre de variétés

|

| Carte manuscrite de Louis Jouvet adressée à Eugène Bigot, son complice des Champs-Elysées, à l'annonce de son mariage, avec entête de l'Athénée Théâtre Louis Jouvet, 24 rue Caumartin, Paris, datée du Vendredi 17 [février 1939] : « Je t’envie, j’envie Melle Tesson ... Je vous envie tous les deux au point de faire mille souhaits en votre faveur... et je t’embrasse toi déjà, et d’abord. de tout cœur. Louis Jouvet » ( coll. Jean-Pierre Bigot, D.R. ) |

De Maré ayant pris la Direction Générale du Théâtre des Champs-Élysées après la dissolution des Ballets Suédois, Eugène Bigot accepta d’y assumer la fonction de Directeur Musical pour les saisons de l’Opéra Music-Hall, alors que Louis Jouvet, son compatriote et son aîné de quelques mois, y avait été nommé Directeur de la Scène (1925-1927). Le coup d’envoi fut donné lors d’une soirée de gala dont Cécile Sorel et Jean Richepin acceptèrent le parrainage. A la tête d’un ensemble d’environ vingt-cinq musiciens dont beaucoup provenaient des Associations Parisiennes, il assurait toute la partie musicale de ces spectacles dits " à l’Américaine ", tout juste assez fous pour cette folle époque, et où alternaient à un rythme assez soutenu saynètes, numéros et tableaux impliquant comédiens, chanteurs, danseurs, mimes, acrobates, fantaisistes, ou, comme l’annonçait fièrement le programme de 1925 : " virtuoses, artistes, étoiles de l’écran, de la danse et du théâtre, attractions les plus sensationnelles de la piste et du music-hall, et pour ceux qui aiment la gaîté (…) un des trois ou quatre jazz-bands les plus recherchés parmi les deux continents ". Au cours de la saison 1926, on donna des " revues ", La Revue Nègre, La Revue Espagnole ou bien encore cette Revue de Paris du célèbre Rip pour lesquelles Eugène Bigot écrivit à nouveau un certain nombre de courtes pièces de caractère jouées en accompagnement ou en intermède, dont deux danses jazz. Il y programma aussi en guise d’ouverture, d’entractes ou de final des pages plus classiques mais tout aussi enjouées et convenant autant à la gaîté de son tempérament qu’au cadre lui-même, comme cette Joyeuse Marche de Chabrier chère à son cœur.

Il y fit enfin l’apprentissage de la délicate synchronisation entre fosse et plateau, et ce n’était pas chose facile dans cette ambiance de grande fantaisie, où l’apparente improvisation cachait en réalité une vigilance et un contrôle de tous les instants. Et comme le public, certainement fort différent de celui des Ballets Suédois, venait au Music-Hall pour se divertir et rire, et que Jouvet n’était certes pas le dernier à aimer s’amuser, en dépit d’un abord sévère, celui-ci encourageait vivement le chef d’orchestre –Bigot ou Guinand, son adjoint– à prendre part depuis son pupitre à cette fantaisie qui régnait sur la scène ; dans ces circonstances particulières, Eugène Bigot se fit une douce violence : s’asseyant pour une fois sur sa sobriété et sa réserve coutumières, il put se débrider sans gêne aucune, renouant avec cette espièglerie qui avait été un des traits distinctifs de ses plus jeunes années, sans toutefois jamais perdre de vue sa responsabilité d’homme à qui l’on a confié la barre ! C’est probablement à cette époque qu’il fit la connaissance plus personnelle de Gabriel Pierné à qui ses passages amusés aux Champs-Élysées –entre autres lieux– inspirèrent les pittoresques Impressions de Music-Hall. Au bout de deux ans, De Maré, quasiment ruiné, dut à son tour déposer son bilan et l’entreprise s’arrêta là. De cette très originale et enrichissante expérience, Eugène Bigot sut naturellement tirer beaucoup d’enseignements qui lui furent utiles lorsqu’il se retrouva dans une fosse de théâtre lyrique, quelque dix ans plus tard.

Le Chef de théâtre

La première rencontre d’Eugène Bigot avec le théâtre lyrique remonte à 1934, lorsque La Société des Bains de Mer lui demanda d’assurer la saison lyrique française initiale de l’Opéra de Monte-Carlo : il y dirigea ses premiers opéras intégraux en version scénique, à savoir : Roméo et Juliette, Thaïs, et Carmen (avec Conchita Supervia et José Luccioni)

Puis, en 1936, il fut engagé comme Premier Chef des Théâtres Lyriques Nationaux; mais c’est en fait Salle Favart qu’il travailla presque exclusivement jusqu’en 1947, l’engagement de Jacques Rouché de le nommer à l’Opéra de Paris n’ayant pas été tenu ; il ne dirigea donc qu’exceptionnellement au Palais Garnier (Grisélidis, Salammbô, peut-être une représentation du Roi d’Ys).

Directeur de la Musique de 1936 à 1944 (hormis les trois fermetures survenues entre septembre 1939 et octobre 1944) il s’y démarqua comme toujours par son exigence professionnelle et sa farouche indépendance artistique –qui étaient depuis longtemps devenues sa marque de fabrique–, refusant le laisser-aller, la facilité et surtout la tyrannie des traditions injustifiées, et redonnant la priorité aux textes originaux (disparition des coupures habituelles, retour aux tempi indiqués, rétablissement des nuances oubliées etc.). Des onze années dans la fosse de la Salle Favart on retiendra les reprises de la Rotisserie de la Reine Pédauque de Levadé (1937), du Rêve de Bruneau (1939), du Roi Malgré Lui de Chabrier (1937 et 1946), de Carmosine de Février (1941), de la Habanera de Laparra (1942), de Grisélidis de Massenet (1942), de la Chanson de Paris de F.Casadesus (1941), la création de Nèle Dooryn de Mariotte (1940), de Comme ils s’aiment de Lavagne (1941), d’Amphitryon 38 de Bertrand (1944), bon nombre de représentations de la centaine de Manon qui lui furent confiées, la Carmen du Gala du Centenaire Georges Bizet (1938) etc.

Eugène Bigot préférait se souvenir de ces moments exaltants où la beauté de l’art lyrique magnifiée par l’excellence et l’engagement de tous ses interprètes primait sur tout le reste, plutôt que des conditions de travail parfois déplorables qu’il connut dans cette institution (et que l’Occupation d’abord, puis les crises internes de l’après-guerre ne firent qu’aggraver), affectées qu’elles étaient de manière chronique par les caprices des artistes et les luttes d’influence entre de véritables clans ; il y avait aussi une sorte d’affairisme ambiant lié à l’opportunisme de certains confrères qui rendait remplacements, dépannages et improvisation quasiment inévitables. Mais sa grande souplesse de caractère et la facilité avec laquelle il savait s’adapter, comme son habitude de toujours chercher à rendre service, dès lors qu’on ne touchait pas à ses convictions morales ou artistiques, permirent de résoudre bien des problèmes conjoncturels : " Avec Bigot, tout s’arrange… " était devenu ici comme ailleurs une expression proverbiale.

|

| Eugène Bigot à Bâle, 1959 ( coll. Jean-Pierre Bigot, D.R. ) |

A la Libération, et bien que les conditions aient continué à se dégrader Salle Favart, il trouva les ressources physiques et mentales qui l’aidèrent à faire face à toutes les contingences avec une remarquable vaillance, continuant à assumer de front ses autres responsabilités à la Radio, chez Lamoureux, puis au Conservatoire. En 1947, après deux années particulièrement difficiles, marquées par l’incohérence croissante des services, Georges Hirsch, nouvel administrateur de la RTLN, lui soumit un contrat aux conditions inacceptables et humiliantes qu’il ne put que refuser, et il dut quitter l’Opéra-Comique (en même temps qu’Eugène Bozza, Gustave Cloez et Francis Cébron), ce qui provoqua émoi et réprobation unanimes dans les milieux musicaux.

Mais il ne déserta pas pour autant les théâtres puisqu’il fut à de nombreuses reprises invité pour le même genre de manifestations qu’à Monte-Carlo en 1934, et d’abord au Grand Théâtre de Genève où en avril-mai 1945, s’ouvrit la première Saison de Musique Lyrique Française qui devait marquer la reprise officielle des relations culturelles et artistiques entre la France et la Suisse, organisée par l’Orchestre de la Suisse Romande et la Société des Emissions de Radio-Genève ; il y participa avec Gustave Cloez et Maurice Frigara, en dirigeant Carmen, Manon, Werther, et La Poule Noire de Manuel Rosenthal. Suivirent jusqu’en 1959 d’autres prestations à Genève (Samson et Dalila, Les Pêcheurs de Perles), puis les saisons françaises du Liceo de Barcelone (Faust, Werther, Manon, Louise, Samson) et de l’Opéra Néerlandais d’Amsterdam, La Haye, Utrecht et Rotterdam (Mignon, Carmen, Pelléas & Mélisande, Faust ), à Bâle enfin où il monta Samson, et Jeanne au Bûcher en allemand.

Il fut enfin contacté en 1962 pour prendre la Direction musicale du Théâtre des Arts de Rouen, mais ce projet n’aboutit pas. Son vrai grand regret fut sans nul doute le dessein qu’entretint Reynaldo Hahn, peu de temps après sa nomination à la Direction de l’Opéra (1945), celui de lui faire diriger une Tétralogie (en version française) au Palais Garnier, et que la santé déclinante de l’auteur de Ciboulette empêchèrent de concrétiser.

Le nombre d’ouvrages lyriques qu’Eugène Bigot avait à son répertoire était considérable, mais il devait encore s’enrichir très sensiblement de par ses fonctions à la Radio française.

Le Chef symphonique

Eugène Bigot le fut tout d’abord au pupitre des Associations de concerts parisiennes, (qu’il dirigea toutes à des titres divers jusqu’en 1964, année du dernier concert qu’il donna chez Colonne, où Pierre Dervaux l’invitait pour chacune de ses saisons). Les choses s’engagèrent de manière très inattendue au tout début : en effet, lui qui, élève du Conservatoire de Paris, s’amusait déjà à distraire ses camarades en leur imitant les chefs du moment sous la baguette desquels il jouait en soirée, et qui restait ouvertement tenaillé par le démon de la direction d’orchestre, se trouva confronté chez Pasdeloup, où il était altiste pendant la saison 1919-1920, à des situations plutôt insolites : cette Association semblait ne pas avoir prévu de remplaçant à Rhené-Bâton, et lorsque celui-ci ne pouvait assurer des répétitions, voire le concert, les camarades d’Eugène Bigot, qui connaissaient ses capacités et ses ambitions, l’exhortaient alors à monter sur l’estrade –et il ne se faisait pas prier ! C’est ainsi qu’il se retrouva à diverses reprises au pupitre magistral, et que très rapidement il devint, ipso facto, le chef adjoint officieux de Pasdeloup, par une sorte d’entente tacite et, d’évidence, à la satisfaction de toutes les parties. A partir de 1928 il retrouva de temps à autres ses anciens compères de Pasdeloup, mais en tant que chef en titre invité. A cette même époque, Inghelbrecht le recruta comme adjoint à l’éphémère Association des Concerts Ignace Pleyel dont il était le directeur, avant de l’embarquer dans la belle aventure des Ballets Suédois.

La Société des Concerts

De 1923 date en fait le véritable démarrage de la carrière symphonique d’Eugène Bigot, lorsqu’il fut nommé avec éclat 2nd Chef à la Société des Concerts du Conservatoire ; ce poste existait sur le papier depuis fort longtemps, mais il était pour la première et unique fois de son histoire, et à la demande d’un Président Philippe Gaubert surmené et très exigeant, officiellement mis au concours, sous la haute responsabilité d’Henri Rabaud, directeur du Conservatoire, et d’André Messager, précédent Président de la Société ; c’est d’ailleurs ce dernier, qui connaissait Eugène Bigot depuis ses années de Conservatoire, qui l’avait poussé à se présenter à un poste où il pressentait qu’il pourrait donner toute sa mesure ; quoique sans illusions, car telle était sa nature, il s’aligna donc avec une quinzaine d'autres candidats parmi lesquels figuraient deux grands favoris : Louis Fourestier et Gustave Cloez ; et à son grand étonnement, il fut non seulement admis en finale, mais il y conduisit la 2nde Suite de Daphnis et Chloé de Ravel avec une telle maestria qu’il fit l’unanimité sur son nom; s’ensuivirent deux années d’un travail fructueux et passionnant, à la tête d’un orchestre où il revit tant d’anciens camarades instrumentistes avec lesquels une véritable complicité s’instaura d’emblée. En 1925 pourtant, et malgré cela –ou peut-être en partie à cause de cela– Gaubert, dont le naturel ombrageux n’était un secret pour personne, manifesta son franc désir de rester seul maître à bord, et s’opposa à la réélection d’Eugène Bigot ; le poste de 2nd Chef demeura donc un certain temps vacant, avant d’être définitivement supprimé par le Ministère des Beaux-Arts.

Ses rapports avec la Société des Concerts n’étaient pas terminés pour autant puisque chef et orchestre se retrouvèrent à l’occasion d’enregistrements ou de concerts, et ce jusqu’en 1959). Mais à la veille du deuxième conflit mondial, ces rapports prirent une tournure inattendue : en 1938, le départ de Gaubert plongea la Société des Concerts dans une crise de succession imprévue et difficile à dénouer ; suite à des tractations ardues et infructueuses avec divers confrères, on fit alors appel à Eugène Bigot comme médiateur, puis on alla même jusqu’à le prier de dépanner l’Association en acceptant provisoirement le poste principal, ce qu’il refusa, non sans quelques arrière-pensées…

|

| Eugène Bigot en 1933 ( coll. Jean-Pierre Bigot, D.R. ) |

Jusqu’en 1933, Eugène Bigot poursuivit néanmoins sa collaboration avec les associations parisiennes en répondant à de nombreuses autres invitations émanant notamment des Concerts Walther Straram et de l’Orchestre Symphonique de Paris de Pierre Monteux.

Une occasion manquée ?

Une page radicalement nouvelle aurait pu s’ouvrir pour lui en ce début des années 30 lorsque Henri Rabaud, ancien chef de l’Orchestre Symphonique de Boston et chargé de mission par ses confrères et homologues américains, lui proposa d’aller prendre les commandes de l’Orchestre Symphonique de San Francisco en mal de chef depuis de trop longs mois ; Eugène Bigot dont la carrière semblait vouloir marquer le pas et que rien –ni surtout personne depuis le récent décès de son père– ne retenait vraiment en France, hésita pourtant à s’expatrier ; son destin en eut sans aucun doute été sensiblement infléchi, à l’instar de celui de ses contemporains qui franchirent l’Atlantique. Mais de nouvelles perspectives s’esquissèrent bientôt sur le plan professionnel, avec la préface de l’admirable chapitre qu’il allait écrire chez Lamoureux, comme sur le plan personnel, avec la rencontre de sa future épouse.

Lamoureux

I –Renaissance

|

| Eugène Bigot dirigeant l'Orchestre Lamoureux lors de son dernier concert avec cette formation au Liceo de Barcelone, fin mars 1950 ( coll. Jean-Pierre Bigot, D.R. ) |

C’est à l’hiver 1928 qu’il avait fait ses premiers pas avec les Concerts Lamoureux, aux termes de l’accord officiel passé entre leur Président, Paul Paray –qu’Eugène Bigot considérait alors comme un frère– et son Comité, et qui le désignait comme remplaçant attitré. Six ans plus tard, il se retrouva pour une saison au pupitre de Lamoureux (en alternance avec Jean Morel, Pedro de Freitas Branco, Louis Fourestier et Charles Munch); comme en témoignent les critiques de l’époque, dès le premier des douze concerts qu’il se vit confier, celui du Centenaire de Charles Lamoureux en décembre 1934, l’impression qu’il produisit fut considérable, et elle demeura suffisamment forte lors des onze concerts suivants pour qu’il fût élu Président-Chef d’Orchestre de cette Association en fin de saison (26 mars1935), fonctions dans lesquelles il fut reconduit jusqu’en 1950.

Négligée depuis plus d’un an, il s’appliqua à redonner vie et lustre à cette phalange historique, qu’il forgea à sa mesure avec autant de méthode et de ténacité que de passion, semaine après semaine, pour en faire vraiment son " instrument " de prédilection, ainsi qu’un fleuron de la vie musicale française. Convaincu que la stabilité était un gage supplémentaire de qualité sinon la condition indispensable à celle-ci, comme le soulignèrent d’ailleurs les critiques à maintes reprises, il ne céda généralement la baguette jusqu’en 1947, qu’à des compositeurs contemporains inscrits au programme (Tony Aubin, Paul Paray, Serge Prokofiev, Manuel Rosenthal, Reynaldo Hahn, Louis Beydts, Paul Bonneau, Jean Martinon etc.) et sa présence quasiment permanente aux commandes des mêmes musiciens, dans ce travail d’orchestre qui l’exaltait et où il excellait, fut sans nul doute le facteur décisif de la renaissance de l’orchestre et du très haut niveau de toutes ses prestations ; seule exception à cette permanence, la parenthèse de la saison 1939-1940, avec la nécessaire fusion Colonne-Lamoureux qui seule pouvait laisser espérer la survie au moins temporaire des deux sociétés, et dont la direction revint au seul Paul Paray ; ce dernier en profita d’ailleurs au passage pour s’attribuer dix-huit des vingt-trois concerts programmés.

II - L’Occupation

Lorsque Lamoureux retrouva son autonomie, Eugène Bigot dut combler les vides que la tragique conjoncture avait continué de causer dans les rangs de son orchestre, une tâche compliquée encore par le départ d’un certain nombre d’instrumentistes qui en 1941, par nécessité plutôt que par conviction sans aucun doute, choisirent de rejoindre les rangs du nouveau " Grand Orchestre de Radio-Paris " où leur était proposée une situation aussi stable que bien rémunérée, mais en échange de l’exclusivité absolue; ce fut pour lui une nouvelle occasion de recruter de jeunes virtuoses, parfois futurs solistes internationaux et/ou professeurs du Conservatoire, qu’il eut aussi la discrète mais profonde satisfaction de pouvoir ainsi soustraire au S.T.O. La juvénilité est d’ailleurs une des caractéristiques les plus remarquables de cet orchestre Lamoureux des années 40; mais c’était un principe constant d’Eugène Bigot que de faire une totale confiance à la jeunesse et de donner leur chance aux artistes frais émoulus du Conservatoire ; voici par exemple l’âge auquel furent recrutés certains des meilleurs instrumentistes du moment : 16 ans (le flûtiste Roger Bourdin), 20 ans (le hautboïste Pierre Pierlot), 21 ans (le clarinettiste Jacques Lancelot), 22 ans (le bassoniste Maurice Allard).

|

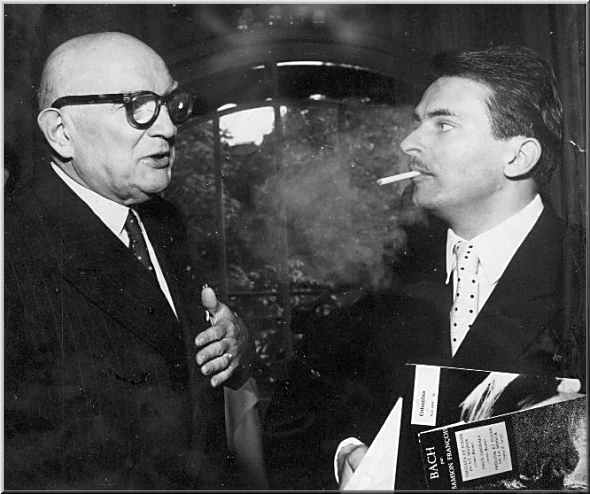

| Eugène Bigot en compagnie de Samson François, juin 1956 ( coll. Jean-Pierre Bigot, D.R. ) |

Qu’on en juge aussi par l’évocation des débuts de ce pianiste d’à peine dix-sept ans qu’Eugène Bigot engagea comme soliste dans l’enthousiasme, un certain " S. François ", comme l’indiquerait presque laconiquement le programme de son premier concert : ce phénomène, qui venait non seulement d’obtenir un 1er prix de piano dans la classe de Marguerite Long, mais aussi le Prix d’Honneur (c’est-à-dire le 1er des 1ers prix…) lui avait été adressé au début du printemps 1941 par Henri Rabaud, et il l’avait reçu et auditionné chez lui, rue des Batignolles où il venait d’emménager; totalement subjugué par le jeu stupéfiant de l’adolescent, il avait aussitôt réuni son Comité pour modifier ses programmes. Et c’est ainsi que Samson François entra de plain-pied dans la légende devant un public fasciné, en interprétant le Concerto en mi bémol de Liszt, le dimanche 27 avril 1941, dans une Salle Pleyel glaciale mais vite chauffée à blanc, lors d’un " concert donné au bénéfice des Membres de l’Orchestre prisonniers de guerre " ; cet artiste d’exception devait pourtant attendre 1943 pour être plus définitivement encore consacré, à l’issue du premier Concours Long-Thibaud, une double victoire pour Samson François et Eugène Bigot qui siégeait au jury, et dont l’acharnement à défendre " le petit " eut raison de l’obstination contraire de Madame Long.

III - Les grandes heures

A l’automne 1944, au journaliste du quotidien Résistance qui se réjouissait de voir les sociétés de concerts se préparer activement à la réouverture de la saison musicale, sans autres contraintes que celles qui avaient toujours existé pour elles, Eugène Bigot manifesta sa joyeuse impatience à reprendre le travail " comme avant " (en commençant d’abord par remettre au programmes les compositeurs naguère interdits, ce qui fut fait dès le concert initial avec Dukas et Mendelssohn). Durant tout le reste de la décennie, il continua donc à s’investir totalement dans sa mission de grand patron d’Association, relevant comme par le passé le triple défi du respect des obligations statutaires, de l’attention aux choix artistiques de son Comité, et de la satisfaction d’un public dont les préférences n’évoluaient guère.

Assurément, sa priorité demeura ce qu’elle avait toujours été : faire vivre ou revivre " le répertoire ", ces incontournables classiques et romantiques dont l’inscription si régulière aux programmes –par ailleurs seule susceptible de remplir une salle, et donc les caisses– était de plus en plus contestée par quelques musiciens contemporains ; mais, avec l’aval obligatoire des Beaux-Arts ou de la Direction Générale des Arts et Lettres, selon les périodes, il fit découvrir nombre de compositeurs modernes, jeunes ou moins jeunes, certes comme l’y tenait le cahier des charges, mais avec le souci très sincère d’éduquer le public et l’espoir de lui faire partager le plaisir que lui-même avait à les interpréter.

Parmi ceux qu’il défendit avec le même soin méticuleux, la même exigence de perfection et une égale conviction au long de ses quinze ans de Présidence, on trouve les noms de Maurice Thiriet, Jean Hubeau, Paule Maurice, Tony Aubin, André Lavagne, Charles Brown, Henri Tomasi, Jacques Dupont, Henry Barraud, Jean Rivier, Henri Sauguet, Germaine Tailleferre, Raymond Loucheur, Maurice Duruflé, Edmond Marc, Stan Golestan, Manuel Rosenthal, Pierre Kunc, Georges Hugon, Pierre Vellones etc., sans parler des " classiques modernes " à l’inspiration toujours fertile qu’étaient Florent Schmitt, Maurice Emmanuel, Guy-Ropartz, Paul Ladmirault, Marcel Samuel-Rousseau, Sylvio Lazzari ou Francis Casadesus.

Les artistes invités à se produire aux Concerts Lamoureux sous sa direction furent légion : en plus de célébrités consacrées de longue date telles que Marguerite Long, Edwin Fischer, Pablo Casals, Clara Haskil, Jacques Thibaud, Maurice Maréchal, Nikita Magaloff, Monique Haas, Pierre Fournier, Jean Doyen, Gaspar Cassado, Alexander Borowsky ou Vlado Perlmuter, ou plus récemment confirmées comme Jeanne-Marie Darré, Henry Merckel, Dinu Lipatti, Lucette Descaves, Raymond Trouard, Henryk Szeryng, Annie Fischer, Andor Földès ou Ruggiero Ricci, il ne faut pas oublier de citer les jeunes solistes français et étrangers qui trouvèrent chez Lamoureux un précieux tremplin pour leur carrière, tels Annie d’Arco, Boris Zadri, Paul Tortelier, André Navarra, Pierre Barbizet, Lola Bobesco, Bernard Michelin, Geza Anda, Claude Hellfer, Raffi Petrossian, Arthur Grumiaux etc. A ces noms peuvent s’ajouter ceux de deux pianistes venus se produire " avec l’autorisation de l’Armée Américaine " et qui firent sensation : le jeune Sergent Eugène List, précédé de sa fraîche réputation liée au concert qu’il venait de donner à la Conférence de Potsdam, et le Lieutenant Edward Kilenyi, un habitué des Concerts Lamoureux, lui.

Eugène Bigot fit également souvent appel aux excellents chefs de pupitre ou seconds solistes de son orchestre pour l’exécution d’œuvres concertantes : les trois violons solos successifs, William Cantrelle (Beethoven), Pierre Nérini (Lalo), et surtout, à partir de 1941, l’exceptionnel Georges Alès (Beethoven, Mozart, de Hartmann, Brahms, Beydts, Saint-Saëns), l’altiste Etienne Ginot (Jongen), le violoncelliste Marcel Frècheville (Dvorak, Schumann, Haydn, Fauré, Boccherini, Lalo), le flûtiste Fernand Caradgé (Mozart), le bassoniste Maurice Allard (Mozart), les harpistes Lily Laskine et Alys Lautemann (Ravel, Dubois, Debussy, Pierné), le corniste Jean Devémy (Bigot, Bachelet, M-F Gaillard) etc.

Quant aux nombreux chanteurs invités à prêter leur concours à l’exécution des messes, requiems et autres cantates ou oratorios donnés chaque saison, ainsi qu’aux cycles de mélodies ou airs et scènes d’opéras qui parsemaient les programmes, il s’agissait le plus souvent d’artistes lyriques français très réputés à la scène ou au concert comme Germaine Martinelli, Paul Cabanel, Louis Rialland, Hélène Bouvier, le couple Geori Boué-Roger Bourdin, H-B Etchevery, Suzanne Lefort, Germaine Cernay, Camille Maurane, Georges Cathelat ou Pierre Nougaro, sans oublier une de nos gloires internationales d’alors, Martial Singher ; mais beaucoup d’artistes étrangers –bien oubliés aujourd’hui– se firent également entendre chez Lamoureux, pour chanter en allemand, italien ou russe, ainsi que quelques divas, tels Mme Larsén-Todsen ou Ebe Stignani.

IV – Dénouement

Le temps passant, la stabilité qu’Eugène Bigot avait assurée avec tant de lucide et ferme constance, finit par se retourner contre lui, et une très sensible impatience commença à se manifester chez certains sociétaires, notamment avec l’élection au Comité directeur de nouveaux membres aux ambitions très affirmées; c’est ainsi qu’en 1947, reléguant au second plan la seule très haute qualité des concerts dominicaux qui continuaient de faire salle comble, on se mit à former et réaliser de grands projets " commerciaux " : invitation régulière de chefs français et étrangers " plus illustres " (…qu’Eugène Bigot qui devrait leur céder sa place), vastes projets d’enregistrements discographiques avec des " vedettes " du disque (dont Bigot serait probablement écarté, puisqu’on eut le cynisme de lui déclarer que " si, artistiquement, il n’était pas dénué de valeur, commercialement, il était raté ") ; et on s’agita beaucoup dans les coulisses pour rallier toujours plus de musiciens à cette nouvelle politique, sans se soucier des dissensions et des risques de réelle division que cela entraînait au sein d’un orchestre dont la cohésion était depuis toujours un des atouts majeurs. Dans un souci d’apaisement, Eugène Bigot consentit à proposer des aménagements auxquels ses prérogatives statutaires ne l’obligeaient aucunement, mais son projet fut refusé ; toutefois il choisit de ne pas démissionner, comme on l’espérait sans doute, et préféra attendre le terme de son mandat, trois ans plus tard, pour se présenter en toute clarté aux suffrages de la prochaine Assemblée Générale.

A partir de 1947 donc, le nombre de ses prestations diminua régulièrement, et se réduisit à la saison 1949-50 à moins de la moitié des concerts, sans que pour autant il y eût une quelconque compensation ; la suppression du titre et de la fonction de Président-Chef d’Orchestre étant par ailleurs de plus en plus ouvertement évoquée, il devenait clair qu’on le poussait inexorablement à gagner la sortie. Fort de son bon droit, il continua de se battre pour défendre l’unité de son Association, mais aussi son image, la tête haute et avec panache. Au début du printemps 1950, il emmena ce qu’il considérait plus que jamais comme " son " orchestre dans une grande tournée qui les conduisirent à travers le quart sud-est de la France et jusqu’en Espagne (trois concerts à Barcelone, dans un théâtre du Liceo bondé jusqu’aux cintres, avec pas moins de 17 œuvres au programme !) ; sur le chemin du retour, c’est à Lyon que le 29 mars 1950, serrant dans sa main la baguette de Camille Chevillard, il fut une dernière fois ovationné à la tête de Lamoureux. Ce magnifique baroud d’honneur fut, peu de temps après, suivi à Paris de sa mise en minorité par une Assemblée Générale assez confuse, et selon des modalités qui laissèrent perplexe…

Il affronta publiquement sa non-réelection avec la sereine dignité dont il avait toujours fait preuve dans l’adversité ; le coup fut cependant extrêmement rude, et il lui fallut beaucoup de force d’âme pour surmonter l’épreuve et refermer ce glorieux chapitre ; par bonheur, un événement familial l’y aida grandement : la promesse d’un troisième enfant pour la fin de l’été…

Le départ d’Eugène Bigot de ses chers Concerts Lamoureux qu’il avait portés et maintenus à leur meilleur niveau pendant quinze années, fut aussi un choc pour mélomanes et critiques, et certains ne cachèrent pas qu’ils considéraient cette éviction inique comme une grave erreur.

La Radio

I - Premiers pas

C’est à la Radio française, dont il fut l’un des premiers et des principaux piliers presque jusqu’à sa mort, que le nom d’Eugène Bigot resta le plus longuement attaché et où il laissa, là encore, la marque de sa puissante personnalité et l’empreinte durable d’un travail d’une rare qualité. Dès 1927, Francis Casadesus (chef d’orchestre du Poste de Radiophonie du " Petit Parisien "), surchargé de travail, l’avait prié d’assurer une partie de ses concerts. Un an plus tard, en mai 1928, André Messager, alors Directeur Artistique de la Compagnie Française de Radiophonie (véritable ancêtre de la Radio), le nomma chef d’orchestre du Poste de Radio-Paris, responsable des émissions symphoniques et lyriques, à la tête d’une formation de taille modeste, l’Orchestre (Symphonique) de Radio-Paris communément appelé " Orchestre-Radio ", avec lequel il fit d’ailleurs entendre un nombre particulièrement important d’œuvres lyriques ; cet ensemble n’était constitué que d’artistes contractuels, ce qui ne favorisait pas le travail ; et même si la qualité très inégale des transmissions rendait souvent l’écoute peu confortable, au moins ces émissions permettaient-elles à la musique dite sérieuse d’être représentée régulièrement sur les antennes.

En mai 1929, Eugène Bigot participa à une expérience de coopération artistique franco-allemande censée régénérer le mythe de la musique pacificatrice et facteur de rapprochement entre les nations: rompant avec la triste routine des échanges exclusivement militaires qui se pratiquaient depuis une dizaine d'années entre les émetteurs des deux capitales, les stations de Radio Paris et de Radio Berlin établirent une liaison radiophonique de type purement musical; tandis qu'Eugène Bigot prenait le chemin de l’Allemagne pour y conduire l'orchestre symphonique de la Berliner Funkstunde dans un programme français (Berlioz, Dukas etc.), son homologue berlinois, Bruno Seidler-Winkler, venait prendre les commandes de notre orchestre parisien dans des pages de Weber, Wagner, Beethoven, & Richard Strauss, ces concerts étant exécutés & diffusés simultanément. Le Berliner Tageblatt consacra à cette première une pleine page de son quotidien sous le titre éloquent de : "la Radio : pont entre les peuples", contenant des interviews des principaux acteurs de cet évènement, et évoquant avec lyrisme l'avènement d'une ère nouvelle. Il n'est pourtant pas certain que cette expérience exceptionnelle, quoique réussie, ait jamais été renouvelée.

II - L’Orchestre National

Quand en 1934 fut créé l’Orchestre de la Radio Nationale dont D.E. Inghelbrecht prit les rênes (après l’avoir d’entrée de jeu transformé d’un génial coup de plume en Orchestre National de la Radio), Eugène Bigot poursuivit également son travail pour les auditeurs " sans-filistes " au pupitre de ce superbe ensemble (dont il participa d’ailleurs au choix des membres lors d’un concours mouvementé), dans des programmes essentiellement symphoniques.

Sa nomination à l’Opéra-Comique en 1936 n’empêcha pas la Radio de continuer à lui confier un certain nombre de concerts symphoniques et lyriques diffusés sur ses différentes antennes (Radio-Paris, Paris-PTT, Radio-Coloniale, Paris Tour-Eiffel et Paris-Mondial). Et comme la Radio avait signé des accords l’autorisant également à retransmettre des représentations depuis la Salle Favart, ainsi que des concerts dominicaux depuis la Salle Gaveau par exemple, la familiarité de son nom sur les ondes se trouva renforcée.

III - L’Orchestre Radio-Symphonique

En 1937 le gouvernement prit la décision de créer, dans les mêmes conditions que pour le National, un second grand orchestre permanent, l’Orchestre Radio-Symphonique de Paris, dont la vocation première était la diffusion d’émissions réalisées en studio ; cette nouvelle formation fut placée sous la responsabilité de Rhené-Bâton, et Eugène Bigot en fut l’un des chefs jusqu’à la mobilisation générale de septembre 1939 (quelques semaines après son mariage).

Lors du repli précipité de la Radio et de ses orchestres en Bretagne, présumée hors d’atteinte de l’invasion allemande (septembre 1939), le Directeur des émissions artistiques de la Radio, Emmanuel Bondeville, le nomma Premier Chef du Poste de Rennes-Bretagne : il y partagea ses activités entre l’Orchestre National, aux côtés d’Inghelbrecht et de quelques confrères, et à l’occasion, un orchestre régional dont les effectifs clairsemés avaient été renforcés par des instrumentistes provenant des stations de province, tout en assumant ses responsabilités à l’Opéra-Comique lorsque celui-ci n’était pas contraint à la fermeture ! Ces allées et venues entre Paris et la Bretagne durèrent jusqu’au mois d’août 1940, quand le Ministère de l’Instruction, via Rouché, le rappela définitivement à Paris pour la réouverture de l’Opéra-Comique (fermé depuis le mois de mai)