Le 23 janvier 1980 disparaissait Elisabeth Havard de la Montagne, emportée par une longue et cruelle maladie, à peine âgée de 52 ans. Spontanément ses nombreux amis se réunissaient alors pour créer l’ " Association Elisabeth Havard de la Montagne ", afin de perpétuer son souvenir et de prolonger son action dans le domaine musical auquel elle avait consacré toute sa vie. Ainsi et notamment la revue " Musica et Memoria " voyait le jour au début de l’année 1981. Que de chemin parcouru depuis ce premier numéro !... Mais, bien que de fidèles amis de la première heure soient toujours parmi nous, d’autres, adhérents récents de l’Association, lecteurs occasionnels de notre revue, ou tout simplement esprits curieux n’ayant pas connu Elisabeth, aimeraient en savoir davantage. Plusieurs articles biographiques ont déjà été publiés dans les premiers numéros de " Musica et Memoria. " 1. Non seulement ces numéros sont épuisés mais en outre de nouvelles recherches effectuées depuis cette époque permettent d’actualiser ces études. Ainsi, préférons-nous réécrire une nouvelle biographie afin de présenter à nos lecteurs cette artiste tant aimée et appréciée de tous de son vivant...

Elisabeth Havard de la Montagne (1927-1980)

Le 1er octobre 1927, à une heure du matin, vient au monde Elisabeth Marie Thérèse. Cela se passe à l’hôpital d’Argenteuil (Val-d’Oise), alors situé 5 rue Pierre-Guienne2. René et Gabrielle Sedant, ses parents, occupent à cette époque un appartement situé au numéro 66 du Boulevard Héloïse où ils sont installés depuis septembre 1923. Ce modeste immeuble ancien est construit à l’emplacement de la célèbre abbaye des Bénédictins, où logèrent rois et reines de France, nobles et grands seigneurs. La malheureuse Héloïse, qui avait épousé secrètement son précepteur Abélard sur lequel le chanoine Fulbert exerça une horrible vengeance, en devint abbesse de 1123 à 11293... La musique était un art déjà pratiqué depuis plusieurs décennies dans cette famille.

|

Séraphin Sedant (1861-1902),

directeur de la fanfare de Neufchâteau.

|

Séraphin Sedant (1861-1902), le grand-père d’Elisabeth avait longtemps dirigé la fanfare municipale de Neufchâteau (Vosges). L’un de ses grands-oncles, Pierre Sedant (1859-1895), rentré aux Missions Africaines de Lyon en juillet 1880, ordonné prêtre 4 ans plus tard et devenu missionnaire à Lagos, au Bénin4, était très féru de musique :

|

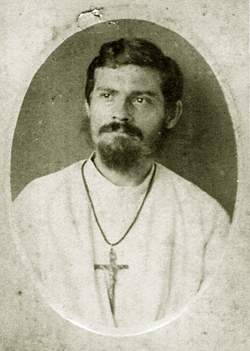

Pierre Sedant (1859-1895),

prêtre des Missions Africaines de Lyon,

organiste et chef de choeur à Lagos.

|

il enseignait notamment le chant à 120 élèves d’une école de Lagos, donnait des leçons d’harmonium, s’occupait de la Chorale des Jeunes gens Catholique de Lagos qu’il avait fondée en 1885 (pupitre de basses et de ténors), et en outre était l’organiste de l’église de Lagos5. L’une de ses tantes, Jeanne Sedant (1888-1931) jouait du violon... dès l’âge de 4 ans ! Une autre, Rose Sedant (1894-1989), religieuse des Petites Soeurs de l’Assomption, ardente missionnaire en Amérique latine durant 46 ans, (Buenos-Aires, Montevideo, Cali, Manizalès, Caracas), avait également quelques dispositions pour la musique.

René Sedant (1890-1991), organiste,

René Sedant (1890-1991), organiste,

maître de chapelle, en militaire

durant la première guerre mondiale.

|

|

Cantilène (extrait) composée

en février 1917 par René Sedant

alors élève lieutenant à

l'Ecole de guerre de Joinville.

La dédicataire est sa marraine de guerre.

|

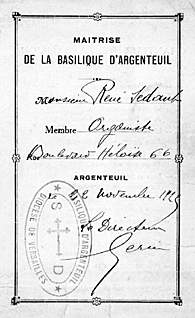

Carte d'organiste de la basilique

d'Argenteuil délivrée le

22 novembre 1925 à René Sedant.

|

|

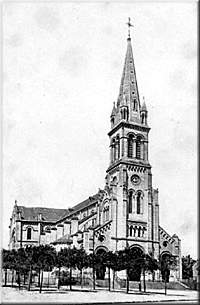

Basilique Saint-Denys d'Argenteuil

construite en 1864.

|

Enfin, un oncle, Pierre Sedant (1899-1994), professeur dans l’enseignement privé pendant 45 ans, aimait toucher l’orgue ou l’harmonium, puisqu’il tint notamment les claviers de l’orgue de l’église de l’Annonciation à Lyon, au début des années vingt, puis ceux de l’église Sainte-Perpétue, à Nîmes, au cours des années trente. Mais c’est principalement son père, René (1890-1991), qui l'initia dans cet art si magnifique. Ancien élève des petits séminaires de Châtel-sur-Moselle (Vosges)6 et de Saint-Colomban à Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône), il fut organiste de Saint-Loup à Châlons-sur-Marne7, de l’Annonciation à Lyon8 et durant plus de 50 ans, maître de chapelle et organiste de la basilique Saint-Denys d’Argenteuil (Val-d’Oise)9. En outre, M. Sedant fut un proche collaborateur de l’abbé Henri Delépine, maître de chapelle de la cathédrale d’Arras, puis directeur des Chanteurs de la Sainte-Chapelle à Paris, fondés en 192410...

Elisabeth ne put échapper à une telle hérédité dominante, où les " gènes artistiques " se transmettent de génération en génération! D’ailleurs, sa sœur aînée, Geneviève Sedant-Ragon, fut également organiste à Argenteuil (Val-d’Oise), puis à Saint-Brice-sous-Forêt (Val-d’Oise) et au Raincy (Seine-Saint-Denis)11 et son frère Bernard Sedant (1925-1987) potier d’art à Saint-Leu-la-Forêt (Val-d’Oise). De même, à la génération suivante, on retrouve toujours cette passion pour la musique : Béatrice Havard de la Montagne, la fille aînée d’Elisabeth, est actuellement professeur de piano à Carcassonne. Enfin et pour prouver cette hérédité, mentionnons qu’à la cinquième génération, l’une des petites-filles d’Elisabeth, Marie-Cécile Havard de la Montagne, fait preuve de sérieuses dispositions pour le piano...

Elisabeth commence ses études générales à l’Ecole Notre-Dame d’Argenteuil et les poursuit à l’Institution Sainte-Geneviève d’Asnières (Hauts-de-Seine). Son goût pour la musique se fait rapidement sentir. Elle a également quelques dons pour le dessin. C’est son père qui lui donne ses premières leçons de musique. La famille Sedant habite alors dans une maison située 72 avenue Foch à Argenteuil, face à l’ancienne caserne des pompiers12, où trône en bonne place dans le salon un beau piano droit, sur lequel est monté un pédalier afin de pouvoir étudier l’orgue13. Elisabeth voulait en effet très tôt devenir organiste. Elle avait été rapidement captivée et conquise par la sonorité de cet instrument qu’elle avait découvert petite fille, sagement assise sur le banc de l’orgue, aux côtés de son père qui l’emmenait parfois à la tribune de l’église d’Argenteuil. Toute sa vie d’ailleurs, elle manifestera son profond attachement à la musique sacrée et à la belle liturgie... A peine adolescente elle a déjà fait sienne cette métaphore de Saint-Saëns écrite quelque vingt ans auparavant dans son Ecole Buissonnière : " ... l’orgue est plus qu’un instrument : il est un orchestre, une réunion de flûtes de Pan de tout calibre, les unes minuscules comme des jouets d’enfant, les autres gigantesques comme des colonnes de temple ; chacune constitue ce que l’on appelle un jeu d’orgue. Le nombre en est illimité... " Elle aurait pu facilement écrire ces lignes d’Henri Sauguet14 :

|

Grand orgue de la basilique d'Argenteuil

construit en 1867 par le facteur Suret

- (photo Cécile de Courcy) -

|

" L’orgue ! Le rêve de ma jeune existence. Dès mon plus jeune âge, ses amples sonorités, venues des voûtes des sanctuaires qu’elles emplissaient, comme issues du ciel même, le mystère de cette musique qui sortait de ces tuyaux si parfaitement ordonnancés, sans que soit visible le musicien qui délivrait ces harmonies enchanteresses, me plongeaient dans une excitation extatique qui faisait frissonner tout mon corps et m’emplissait l’âme. L’orgue et les cloches me jetaient dans une sorte de délire. A la maison j’essayais de reproduire les vagues organistes sur mon petit piano droit que je secouais d’accords majestueux et fracassants... " Cependant, trop pris par ses activités professionnelles, son père ne peut s’occuper totalement de sa formation musicale. Ainsi, notre jeune musicienne en herbe, âgée d’une dizaine d’années devient l’élève de piano d’Elisa Espejo, la mère du compositeur César Espejo15, alors domiciliée rue Lemoine-Rivière à Argenteuil, et un peu plus tard, à l’âge de 14 ans, celle d’orgue de Pierre Pavie16, organiste à Colombes (Hauts-de-Seine) et gendre d’Abel Decaux. Celui-ci, durant les 5 ou 6 années qu’il enseigna à Elisabeth insistait bien entendu sur la technique de l’instrument, mais également sur l’art d’accompagner le chant grégorien ou les choeurs polyphoniques, et sur les compétences nécessaires qu’il faut impérativement posséder afin de servir dignement l’office liturgique... Geneviève Sedant-Ragon, la sœur aînée d’Elisabeth, alors titulaire du grand-orgue Suret17 de la basilique Saint-Denys d’Argenteuil18, doit abandonner ce poste en 1944. C’est ainsi qu’Elisabeth, tout juste âgée de 17 ans, devient en octobre 1944 la nouvelle titulaire de cet instrument qu’elle connaît déjà pour l’avoir touché lors de remplacements. Elle conservera d’ailleurs ses fonctions dans cette église jusqu'à la fin de sa vie, comme nous aurons l’occasion de le voir au fil de ces pages.

Cette opportunité a sans doute été primordiale dans sa décision de se consacrer entièrement à la musique et donc d’en faire sa profession, encouragée en cela par ses parents. C’est ainsi qu’elle rentre à l’école supérieure de musique César-Franck peu après la fin de la seconde guerre mondiale.

Située alors 3 rue Jules-Chaplain dans le sixième arrondissement parisien, cette école était née d’une scission d’avec la Schola Cantorum survenue en décembre 1934. C’est en effet à la suite d’une conspiration menée par quelques musiciens aigris, avec la complicité de certains actionnaires et qui aboutit à la révocation de la direction comprenant Louis de Serres, Marcel Labey et Guy de Lioncourt, héritiers de la pensée de Vincent d’Indy qu’ils s’efforçaient de maintenir dans l’enseignement musical prodigué à la Schola, que la plupart des professeurs (49 sur 54) et même des élèves (220 sur 250) démissionnèrent et partirent fonder une nouvelle école19 : l’Ecole César-Franck ! Celle-ci ouvrit ses portes le 2 janvier 1935, tout d’abord chez M. de Froberville, 240 boulevard Raspail, puis dès le 9 mars, 16 boulevard Edgar-Quinet et enfin, en 1941, 3 rue Jules-Chaplain. Louis de Serres20 en fut le premier directeur, laissant la place en mars 1943, après son décès, à Marcel Labey21 et Guy de Lioncourt22. Ce dernier a formé une multitude d’élèves renommés dans ses classes de contrepoint (1914-1931) et de composition (1932-1934) à la Schola, ou encore dans celles de composition (1935-1955) et de déclamation lyrique (1942-1954) à César-Franck. Parmi une bonne centaine de noms citons au hasard Paule Piédelièvre, Philippe de Bremond d’Ars, Noëlie Pierront, Geneviève de La Salle, Charles Brown, Charles Pineau, Jean Pagot, l’abbé Pierre Kaelin, Eliane Lejeune-Bonnier, l’abbé Louis Aubeux, Roger Calmel, Arlette Mayer-Pize, René Béneditti ...

Lorsque Elisabeth franchit en 1946 les portes de l’Ecole César-Franck pour la première fois elle retrouve immédiatement cette chaude ambiance musicale propice à l’étude de la musique liturgique, qu’elle avait déjà pu entrevoir à l’église d’Argenteuil. Elle bénéficie là d’un enseignement très approfondi auprès de professeurs talentueux, entourée d’élèves passionnés de musique. Elle doit développer durant cette période une activité intellectuelle intense, mais néanmoins passionnante : non seulement elle est obligée de se rendre presque quotidiennement en train, puis en métro ou en bus à Paris pour suivre ses cours à César-Franck, mais également elle assure le casuel et les offices dominicaux à la basilique d’Argenteuil et de plus, dispense de nombreuses leçons de piano à quelques argenteuillais privilégiés. Ajoutons à cela que ses études à l’Ecole César-Franck réclament des heures et des heures de travail chez soi. Il n’est pas rare de la voir travailler à son piano 5 ou 6 heures d’affilée par jour au moment des examens ! Malgré tout, elle trouve encore le temps de monter des programmes vocaux de choix à Argenteuil, puisqu’elle en a également la responsabilité. Ainsi, tout en tenant les claviers de l’orgue elle dirige en même temps un ensemble vocal, plus ou moins étoffé suivant l’importance des cérémonies religieuses et même parfois renforcé d’instruments. A cette époque la vraie musique tenait une place importante dans les offices ! Cela nous est démontré par les programmes musicaux préparés et interprétés par Elisabeth. En voici quelques exemples :

|

Elisabeth Havard de la Montagne, juillet 1947.

|

Dimanche 13 décembre 1947 (Solennité de l’Immaculée Conception) : aux grandes orgues, paraphrase symphonique sur Ave Maria et Ave Maris Stella, à l’Offertoire; la Pastorale de J.S. Bach, à l’Elévation ; le choral Viens, Sauveur des Gentils de J.S. Bach, à la Communion ; et enfin sortie sur l’Ite missa est cum jubilo d’Edmond Dierick.

Jeudi 24 décembre 1947 (Messe de minuit) : à 23h45, offertoire sur Venez divin Messie du Chanoine Courtonne ; à 24h00, Minuit chrétien, et des chants jusqu'à la Communion. Puis la Pastorale de Franck, des chants interprétés par la Maîtrise, la Rhapsodie sur un Noël de Théodore Dubois et un Noël d’Albert Périlhou à la sortie. Vendredi 25 décembre 1947 (jour de Noël), messe du jour à 10h : Puer natus est de René Quignard (entrée) ; Messe de la Nativité de Joseph Noyon ; 3e rhapsodie de Camille Saint-Saëns (Offertoire) ; et à la Communion une pièce d’orgue de Clément Lippacher Sur des Noëls. A Vêpres et Salut solennel : un Noël de Kunc (entrée) ; une pièce de René Quignard (versets) ; et un carillon sur Adeste, du même auteur.

Dimanche 11 janvier 1948 (Grand’messe de 9h) : Messe de la Nativité de Joseph Noyon et comme morceaux d’orgue : la Seconde rhapsodie de Camille Saint-Saëns, la Marche des Rois de Pierre Gautier, et un Noël d’Albert Périlhou.

Dimanche 22 février 1948 (Grand’messe de 9h) : le Prélude sur do mineur de J.S. Bach (au grand-orgue) ; à la Communion un choral du même auteur : Je désire de tout mon cœur (éd. Durand, n°27, V) joué à l’orgue de choeur; et à la sortie au grand orgue : le Prélude et la Fugue en mi mineur. Quant à la Maîtrise, elle interprète : la Messe de Ste Angèle de l’abbé Chérion ; le Domine non secundum de César Franck, à l’Offertoire ; le Libera de l’abbé Chérion ; et le choral Tout est consommé de J.S. Bach.

Jeudi 27 mai 1948 (Première Communion). Le matin : le Grand choeur de Théodore Dubois (entrée) ; un Lied de Louis Vierne (à l’Offrande) ; la Berceuse du même auteur (à la Communion) et le Carillon de Longpont, également de Vierne. L’après-midi (de 15h30 à 17h45) : la Toccata Grand choeur de Théodore Dubois à la sortie ....

|

Vendredi 8 novembre 1946,

École Supérieure de Musique César-Franck,

cours de chant grégorien. Notes relevées par Élisabeth.

|

|

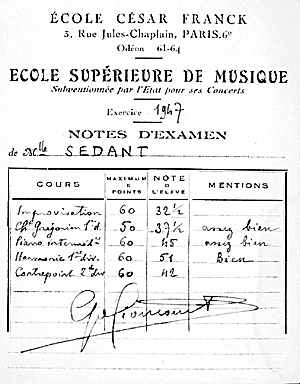

Ecole Supérieure de Musique César-Franck,

notes d'examen obtenues en 1947 par Élisabeth.

On remarque la signature de Guy de Lioncourt.

|

Elisabeth reste à l’Ecole César Franck jusque 1948. Là, elle reçoit les précieuses leçons d’harmonie et d’improvisation de René Malherbe23, de contrepoint d’Albert Bertelin24 et de René Alix25, et de chant grégorien de Jean de Valois26 et de Suzanne Guillemot27. Elle suit également les cours de piano de Mme Récappé et reçoit les conseils de Paule Piédelièvre28. En outre, elle poursuit ses leçons d’orgue auprès de Pierre Pavie.

Elle a pour condisciples de nombreux artistes dont certains feront par la suite une brillante carrière musicale, parmi lesquels Annette Frappier, Bernard Bailly de Surcy, Pierre Chatton29, Simone Micheau30, Marthe Brasseur, Geneviève Gosset31, Jean-Jacques Duparc, C. de Saint-Soir, M. Braudt, Jean-Albert Villard32, Jeanne Joulain33, Elisabeth Bretschneider34, Antoinette Labye35, Ramès,.... et Denise Rouquette36, chez qui, rue Clotaire, il lui arrivait parfois de réviser ensemble les cours d’harmonisation et de fugue.

En avril 1947 et pour quelques mois, elle est réclamée par Marcel Labey dans sa classe d’orchestre, comme pianiste répétiteur. En effet l’orchestre n’étant que rarement au complet un piano est nécessaire pour assurer toutes les harmonies. Le pianiste doit alors posséder de sérieuses notions de déchiffrage, tout en restant bien entendu dans le mouvement. Lors de sa première séance, le 13 avril 1948, elle dut ainsi au pied levé déchiffrer l’Allegro et l’Adagio de la 4e Symphonie de Beethoven que Marcel Labey faisait répéter à ses élèves !...Cette même année, elle obtint ses diplômes d’improvisation, de piano, de contrepoint, d’harmonie et de chant grégorien 1er degré.

Non seulement ce passage à l’Ecole Supérieure de Musique César-Franck a profondément marqué et influencé la vision esthétique d’Elisabeth, qu’elle gardera toute sa vie dans son interprétation musicale et dans sa façon d’appréhender l’art sous toutes ses formes, mais il a également eu une heureuse conséquence ! C’est en effet là, plus spécialement en 1946 lors des cours de grégorien de Melle Suzanne Guillemot, qu’elle rencontra son futur mari, Joachim Havard de la Montagne, lui-même tout jeune élève nouvellement inscrit. D’autres couples de musiciens se connurent également sur les bancs de cette école : Simone Micheau et Jean-Albert Villard, Denise Rouquette et Michel Chapuis...

Denis Havard de la Montagne

(la suite en cours de préparation)

____________

1) Voir notamment les articles " Elisabeth Havard de la Montagne " dans les numéros 4, pp. 5-19 (décembre 1981) et 5, pp. 5-14 (mars 1982); " Elisabeth Havard de la Montagne et Une Heure de Musique à la Madeleine ", n° 6 , pp. 8-15 (juin 1982) et " Elisabeth Havard de la Montagne à l'orgue ou au clavecin ", n° 8, pp. 3-29 (décembre 1982) ...

[ Retour ]

2) Actuellement est installé à cet endroit le musée historique d'Argenteuil, dont le conservateur est notre ami Daniel Roth, de la Société Historique et Archéologique d'Argenteuil et du Parisis.

[ Retour ]

3) Voir à ce sujet notre article intitulé La Sainte-Tunique d'Argenteuil, in Musica et Memoria, n° 14 (avril 1984) ou in Chrétiens Magazine, n° 71 du 15 mai 1994.

[ Retour ]

4) Lagos est à présent la capitale du Nigéria. Ne pas confondre avec l'actuel Bénin (capitale : Porto-Novo), qui à l'époque s'appelait Dahomey.

[ Retour ]

5) Le Père Sedant, après avoir étudié durant 4 années le latin à l'Ecole Apostolique d'Avignon, puis pendant 9 mois au Noviciat des Jésuites d'Arlon (Belgique), entra en philosophie aux Missions Africaines de Lyon, le 27 juillet 1880, alors âgé de 21 ans. Il prêta serment le 5 décembre, prit la tonsure le 17 décembre 1881, reçut les ordres mineurs à Noël 1882, devint sous-diacre à Noël 1883, diacre lors de la fête de la Trinité 1884 et enfin fut ordonné prêtre par Mgr Dubois le 26 juillet de la même année. Dès le 13 septembre il partait de Liverpool pour le Vicariat de la Côte du Bénin, à bord du bateau Le Mandingo. Après plus de 8 ans passés à Lagos, il devait revenir en France le 11 mai 1893 à cause de sa santé déficiente, mais repartait dans ce pays qu'il aimait tant l'année suivante, exactement le 25 juillet. Six mois plus tard, le 2 février 1895, il mourait à Lagos, peu après avoir célébré (le 25 janvier) son trente-sixième anniversaire ! Le 16 janvier 1892, dans une lettre adressée à son frère Séraphin, le Père Sedant relate ses nombreuses activités à Lagos : " ... Si tu veux savoir à quoi je m'occupe, voici : répétitions de musique chaque jour..., classes séparées, en tout 120 choristes. Catéchisme d'une heure tous les jours à plus de 100 belles du pays prêtes de marier. Quelques leçons d'harmonium, visites de malades, des chrétiens, hôpital, prison, où j'ai déjà préparé à la mort 7 païens qui ont été pendus pour avoir commis des meurtres qui tous... ont demandé à être instruits et baptisés catholiques ; préparation des sermons du Dimanche, en anglais et en portugais ; direction de la Congrégation des Enfants de Marie que je réunis tous les Dimanches ; classes de chant le soir au clair de lune aux jeunes gens sortis des écoles et qui comportent mes 2 parties de basses et de ténors, et que j'ai formés en " société " intitulée Chorale des jeunes gens catholiques ; un peu de médecine, c'est à dire pansement des plaies de ceux qui viennent se faire soigner par moi, car je suis le médecin de la Mission ; visites de mes patients pour voir l'effet de mes remèdes ; et quelques ¼ d'heure de fièvre de temps en temps. Voilà un très court abrégé de la vie que je mème il y a plus de 7 ans... " En fin de lettre il ajoute " ...Je t'envoie la photographie de l'Eglise de Lagos dans laquelle chaque Dimanche à la messe et à la bénédiction je charme les oreilles des noirs par des accords épatants que j'essaie de décrocher d'un joli harmonium du reste. Je suis le grrrrrrrand musicien de la colonie. "

[ Retour ]

6) C'est là qu'il reçut ses premières leçons de solfège, harmonie, histoire de la musique et apprit à jouer de l'harmonium.

[ Retour ]

7) Suppléant, en 1912 et 1913, de M. Pierrard, père du futur évêque de Châlons-sur-Marne.

[ Retour ]

8) Accompagnateur en 1914.

[ Retour ]

9) Du 1er janvier 1924 jusque dans les années 1970. Il succédait là à M. Fortemps, un ancien élève du Conservatoire de Liège, associé durant quelque temps à Henri Hérelle dans sa " Librairie musicale et religieuse H. Hérelle, Fortemps et Cie, éditeurs ", 16 rue de l'Odéon à Paris, et éditeur notamment de la revue de musique religieuse La Musique d'Eglise, fondée en 1922.

[ Retour ]

10) L'abbé Delépine (1871-1956) est également le fondateur de la Procure Générale du Clergé en 1898 à Arras, transférée en 1919 à Paris, et de la Revue Sainte-Cécile. René Sedant entrait à la Procure en 1923, en devint rapidement directeur-adjoint, puis directeur général au début des années 1950. Il prit sa retraite à l'âge de 80 ans, en 1971, après s'être notamment beaucoup investi dans les éditions musicales de la Procure et dans l'administration de la revue Musique Sacrée - l'Organiste, où l'on retrouve souvent sa signature dans des numéros des années 1950-1960... Pour plus de détails sur la biographie de René Sedant, voir notre article " René Sedant, centenaire, ancien poilu et musicien ", Musica et Memoria, n° 70 (juin 1998) pages 9-32.

[ Retour ]

11) La sœur aînée d'Elisabeth , Geneviève, fut organiste de la basilique d'Argenteuil, dès 1939, à l'âge de 17 ans, jusque 1944. En 1946, elle devint titulaire de l'orgue Suret de l'église de Saint-Brice-sous-Forêt, place qu'elle occupa jusque juin 1957. Depuis la fin de 1956, elle exerçait également à Notre-Dame du Raincy et y restera jusque décembre 1981. Cette église Notre-Dame, construite en 1922-1923 par l'architecte A. Perret était la première du genre entièrement en béton. Classée monument historique en 1989, elle dut subir une importante restauration en 1989. Elle abrite un orgue Abbey (1876), relevé par Beuchet-Debierre en 1956, de 15 jeux sur 2 claviers et pédalier.

[ Retour ]

12) C'est le 19 juin 1930 que M. et Mme Sedant avaient acheté cette maison à Madame Auguste Mareau.

[ Retour ]

13) Vendu par la suite, cet instrument sur lequel a longtemps travaillé Elisabeth Sedant se trouvait encore au début des années 1990 en possession de la famille Réale à Coudrée-Sciez (Haute-Savoie).

[ Retour ]

14) Henri Sauguet " La musique, ma vie ", Paris, Librairie Séguier, 1990, 428 pages (voir p.48).

[ Retour ]

15) Elisa Boucherant, née vers 1865, avait épousé Amador Espejo. Professeur de piano à Argenteuil, elle avait donné naissance, le 25 juillet 1892 à Malaga (Espagne), à un fils prénommé César. De nationalité espagnole, celui-ci, bien que décédé à Courbevoie (Hauts-de-Seine) le 4 avril 1988, était domicilié à Paris, dans le quinzième arrondissement. Admis à la Sacem au mois d'août 1921, César Espejo fut chef d'orchestre et violoniste dans différents orchestres, dont celui du Théâtre de Mogador (1919) et avait été reçu à l'Opéra de Paris en 1916 par concours. On lui doit une cinquantaine d'oeuvres, la plupart écrite pour violon (éditées chez Salabert), mais également quelques danses espagnoles (tango, paso doble) et un recueil de pièces pour piano édité chez Maurer (Belgique) et Noël (Paris). Chez Lemoine figurent aussi et toujours au catalogue ses 2 Pièces de style ancien et son Travail pratique des gammes, pour violon.

[ Retour ]

16) Pierre Pavie (1905-1972), élève de Maurice Sergent et d'Abel Decaux, ainsi que du CNSM de Paris, tint durant 47 ans (1923-1970) les claviers de l'orgue de l'église St-Pierre-St-Paul de Colombes (Hauts-de-Seine). Il avait épousé Marguerite Decaux, la fille de son professeur Abel Decaux (1869-1943), un ancien élève de Massenet, Widor et Guilmant, qui enseigna également l'orgue, non seulement à la Schola Cantorum (1897), à l'Ecole César-Franck (1935) et à l'Institut Grégorien, mais également à la célèbre Eastman School of Music de Rochester (USA), où il avait succédé, en 1923, à Joseph Bonnet. Abel Decaux fut aussi organiste du Sacré-Cœur de Montmartre (1903-1923). D'une modestie excessive, Pierre Pavie n'a voulu léguer aucune de ses compositions à la postérité ! C'est ainsi qu'il détruisit notamment une magnifique Missa in honorem Sancti Petri, pour choeurs, instruments à cordes et orgue, qui avait été interprétée, entre autres, lors d'un concert à l'église Sainte-Marie-des-Vallées de Colombes, où il était aussi maître de chapelle...

[ Retour ]

17) Voir infra, le chapitre consacré à l'histoire des orgues d'Argenteuil.

[ Retour ]

18) Geneviève Sedant-Ragon avait succédé en 1939 à Mme Quidet, une ancienne élève de René Duhamel, organiste de l'église Saint-Aignan de Chartres et autrefois élève de l'Ecole Niedermeyer (1896-1902). Elle avait été obligée de quitter Argenteuil pour se rendre à Maintenon (Eure-et-Loir) au chevet de sa mère malade.

[ Retour ]

19) Pour plus de précisions sur ces faits, se reporter au livre de souvenirs de Guy de Lioncourt, intitulé " Un témoignage sur la musique au XXe siècle " (Paris, l'Arche de Noé, 1956), que nous a d'ailleurs si aimablement communiqué son gendre, Jacques Berthier, voilà quelques années.

[ Retour ]

20) Louis d'Arnal de Serres (1864-1942), élève de César Franck au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris (1885-1888), professeur à la Schola, puis successeur en décembre 1931 de Vincent d'Indy à la direction de cette école, est l'auteur de musique symphonique, de mélodies, de choeurs et de musique religieuse principalement édités chez Salabert, Rouart et aux Editions de la Schola. Il fut également un certain temps, dans le courant des années vingt, organiste de l'église catholique anglaise St-Joseph, sise 50 avenue Hoche.

[ Retour ]

21) Docteur en droit (1898) Marcel Labey (1875-1968) fut notamment élève de composition de Vincent d'Indy à la Schola Cantorum, auquel il succéda comme directeur, en même temps que Louis de Serres. Secrétaire de la Société Nationale de Musique pendant près de 50 ans, il a laissé de la musique pour piano, des symphonies, des mélodies, un drame Bérengère... Son épouse, Charlotte Sohy-Labey (1887-1956), élève de Marty, Guilmant, Vierne et d'Indy est l'auteur de messes, mélodies, pièces pour piano, trios, quatuors à cordes, ainsi qu'une symphonie et un drame lyrique L'Esclave couronnée.

[ Retour ]

22) Guy de Lioncourt, ancien élève de la Schola (1904-1916), où il avait eu pour professeurs Léon Saint-Réquier (harmonie), Amédée Gastoué (grégorien), Albert Roussel (contrepoint), Vincent d'Indy (composition), Charles Pineau (orgue), F. Mondain (hautbois) et Louis de Serres (déclamation lyrique), succéda à son maître Vincent d'Indy au cours de composition de la Schola, en 1932. Il poursuivit ses mêmes activités à l'Ecole César-Franck. Il a composé des drames ou contes lyriques ou liturgiques : Jean de la lune, La belle au bois dormant, Le Mystère de l'Emmanuel, Les dix Lépreux..., des cycles de mélodies, des choeurs, motets, cantiques, une Messe en si mineur, pour 4 voix mixtes, et des pièces pour orgue, ainsi que de la musique de chambre. Son catalogue comporte plus de 130 numéros d'opus. En 1912, il épousait Claire de Pampelonne, une nièce de Vincent d'Indy. L'une de leurs 4 filles, Germaine, épousa à son tour (1946) l'organiste Jacques Berthier (1923-1994), fils du fondateur de la Manécanterie des Petits Chanteurs à la Croix de Bois, et père de Vincent Berthier de Lioncourt, actuel directeur du Centre international de Musique baroque de Versailles.

[ Retour ]

23) René Malherbe (1898-1969), ancien élève de la Schola, puis de Gigout et Dupré au CNSM, organiste de Notre-Dame-de-la-Croix, puis maître de chapelle de St-Pierre-du-Gros-Caillou à Paris, fut un fervent grégorien. Il compte également parmi ses autres élèves d'improvisation Michel Chapuis.

[ Retour ]

24) Albert Bertelin (1872-1951) fit ses études avec R. Pugno, Th. Dubois, C.M. Widor et Massenet au CNSM. Second Prix de Rome en 1902, membre du jury des examens du Conservatoire de Paris, lauréat de l'Académie des Beaux-Arts, il est l'auteur notamment d'un Traité de contrepoint modal et tonal, ainsi que d'un Traité de composition musicale. On lui doit aussi plusieurs compositions musicales, dont un Choral pour orchestre, un opéra Goïtza, des sonates, trio, quintettes, des oeuvres religieuses, des mélodies soignées et une cantate la Légende de Lorely, pour soprano solo et orchestre, sur un poème de Maurice Chassang.

[ Retour ]

25) René Alix (1907-1966), après des études d'orgue auprès de Marcel Lanquetuit et Louis Vierne, travailla l'harmonie, le contrepoint et la fugue avec J. Déré et G. Caussade, et la composition avec A. Bertelin. Organiste de Notre-Dame à Sotteville-les-Rouen dès l'âge de 11 ans, puis de St-Michel du Havre (1928), il devint par la suite suppléant du grand-orgue de Notre-Dame de Paris. Chef des choeurs de l'ORTF, il prit la direction de l'Ecole César-Franck, en 1955. Il a écrit des oeuvres pour orchestre, de la musique chorale et vocale, dont une Messe pour soli, choeurs et orchestre, une autre Messe matutinale a capella et un oratorio Les très Saintes Heures de Jeanne d'Arc, de la musique de chambre et instrumentale, ainsi qu'un opéra-comique Yolande.

[ Retour ]

26) Jean de Valois (1886-1970), professeur de chant grégorien à la Schola, puis à l'Ecole César-Franck, collaborateur de plusieurs revues : La Petite Maîtrise, la Tribune de St-Gervais et Musique et Liturgie, a été organiste à St-Philippe-du-Roule (suppléant d'Henri Mulet), puis à St-Eustache (suppléant de Joseph Bonnet et d'André Marchal), avant d'être nommé, en 1938, maître de chapelle de l'église de la Madeleine. Parmi ses compositions on relève une messe ainsi que de nombreux motets et cantiques.

[ Retour ]

27) Ancienne élève de la Schola (A. Gastoué, A. Roussel, A. Groz, V. d'Indy), Melle Suzanne Guillemot, née vers 1893, a succédé à Mme C. Jumel dans sa classe de grégorien à la Schola Cantorum avant d'exercer les mêmes fonctions à l'Ecole C. Franck.

[ Retour ]

28) Paule Piédelièvre (1902-1964), diplômée de piano 2e degré (1918), musique de chambre (1918), contrepoint (1919), chant grégorien (1920), orgue 2e degré (1921), composition (Vincent d'Indy, puis Guy de Lioncourt, 1932) à la Schola, devint dans cette école professeur de piano dès 1922, avant de l'être à l'Ecole C. Franck. Bien que remarquable pianiste, elle était également organiste et a exercé durant de nombreuses années à l'église des Etrangers à Paris (St-Ignace). Guy de Lioncourt lui a dédié sa Fugue et fantaisie pour piano qu'elle interprétait souvent avec beaucoup de talent.

[ Retour ]

29) Pierre Chatton, prix de composition en 1949 (classe de Guy de Lioncourt), sera par la suite directeur de la Société Motet et Madrigal à Lausanne (Suisse).

[ Retour ]

30) Simone Micheau est actuellement organiste de l'église Ste-Radegonde à Poitiers. Elle a épousé Jean-Albert Villard (voir infra note 32).

[ Retour ]

31) Geneviève Gosset-Brugère, prix de déclamation lyrique avec la mention très bien en 1949, a fait plus tard une importante carrière de chanteuse, particulièrement au sein des choeurs de la Maison de la Radio.

[ Retour ]

32) Jean-Albert Villard, après avoir été accompagnateur à St-Leu-St-Gilles et à ND-des-Blancs-Manteaux à Paris, est de nos jours titulaire de la cathédrale St-Pierre de Poitiers, et ce depuis 1949. Il est également membre rapporteur de la commission des orgues classées monuments historiques et président de l'Association Henri Cliquot, fondée en 1949. Avec son épouse, Simone Micheau, ils sont les parents d'Alain Villard, également organiste.

[ Retour ]

33) Jeanne Joulain, prix de composition en 1947 (classe de Guy de Lioncourt), 1er prix d'orgue au CNSM en 1952 (classe de Marcel Dupré) sera ensuite professeur aux conservatoires de Lille et d'Amiens, organiste à la collégiale St-Pierre de Douai, puis de l'église St-Maurice de Lille (1954).

[ Retour ]

34) Elisabeth Bretschneider ( ? -1972), prix de composition en 1948 (classe de Guy de Lioncourt) a été organiste des églises Ste-Geneviève et ND-du-Perpétuel-Secours d'Asnières.

[ Retour ]

35) Antoinette Labye, prix de déclamation lyrique en 1947 (classe de Guy de Lioncourt) fit ensuite une carrière de chanteuse.

[ Retour ]

36) Denise Rouquette épousera plus tard Michel Chapuis, organiste renommé, titulaire de la classe d'orgue du CNSM de Paris (1986 à 1995).

[ Retour ]

Elisabeth

HAVARD DE LA MONTAGNE

à l'orgue et au

clavecin

Je voudrais aujourd'hui faire revivre par ces quelques

pages Elisabeth à l'orgue dans son rôle liturgique ou de concertiste, Elisabeth

au clavecin à travers sa carrière, trop brève, hélas ! mais si riche et si remplie,

reflet de sa personnalité et de son tempérament.

Organiste

liturgiste

Toute jeune encore, elle a une dizaine d'années,

étudiant déjà le piano, Elisabeth assiste bien souvent aux offices chantés à la

basilique d'Argenteuil, sagement assise sur le banc de l'orgue, aux côtés de

son père alors organiste de chœur et maître de chapelle, entourée de la

chorale. L'orgue et les chœurs la captivent et décideront de sa carrière

d'organiste : jusqu'au bout, elle ne cessera de manifester son attachement à la

musique sacrée, à la belle liturgie pour elle inséparables de la prière la plus

fervente et la plus sincère.

Vers l'âge de quatorze ans, tout en continuant

le piano, Elisabeth commence l'étude de l'orgue avec un professeur, Pierre

Pavie, ancien élève de Louis Vierne, qui, très vite, insiste autant sur la

technique de l'instrument que sur l'art d'accompagner le chant grégorien ou les

chœurs polyphoniques et sur les capacités et les connaissances nécessaires au

service de l'office liturgique. Elle n'a pas dix-sept ans lorsque le grand

orgue de la Basilique d’Argenteuil devient vacant : sa candidature est acceptée

et toute intimidée par le trac que déjà elle surmonte, elle se produit pour la

première fois en public lors des cérémonies de la Communion Solennelle, après

avoir minutieusement mis au point le programme avec son professeur sur ce grand

orgue. C'était en I944, Argenteuil venait d'être cruellement bombardée et la

Basilique avait subi d’importants dégâts.

Lorsqu'Elisabeth devient élève de l'Ecole César

Franck à partir de 1946, elle bénéficiera non seulement d'un enseignement très

approfondi mais aussi d'une ambiance musicale particulièrement chaleureuse et

très favorable à la musique liturgique. A côté des classes d'orgue, de piano,

d'harmonie, de contrepoint, de composition, les cours de chant grégorien

occupent une place de choix. C'est là que nous devions nous rencontrer pour ne

plus nous quitter durant trente-trois années. C'est là aussi que pendant le

cours magistral de Jean de Valois, un hasard un peu guidé nous ayant, elle et

moi, placés côte à côte, le Maître, à brûle-pourpoint, demandait à l'un de nous

deux de bien vouloir résumer ses dernières paroles, interrompant ainsi, sans

doute involontairement, notre conversation chuchotée en duo et nous laissant

bien embarrassés et quelque peu penauds.

Parallèlement à ses études musicales qu'elle

mène avec passion, Elisabeth assume donc ses fonctions d'organiste à la

Basilique d'Argenteuil où, pour les services de semaine, elle a également la

responsabilité des programmes vocaux ainsi. Tout en tenant les claviers du

grand orgue ou de l'orgue de chœur, elle dirige en même temps un ensemble vocal

et parfois instrumental plus ou moins étoffé selon les circonstances, à une

époque où la vraie musique tenait sa place légitime, c'est à dire éminente,

dans les offices et où la responsabilité en incombait à de vrais musiciens dans

la majorité des églises.

Déjà son répertoire à l'orgue, bien qu'encore

restreint, se révèle très éclectique et le mieux possible adapté à l'esprit de

la liturgie. Dans les programmes de chant, elle cherche toujours à allier la

musique authentique au caractère indiscutablement religieux. Par ailleurs, les

dimanches et jours de fête, elle fait durant l'office des allées et venues

entre le grand orgue qu'elle joue en soliste et l'orgue de chœur pour

accompagner la chorale.

En octobre 1948, Elisabeth se marie. Notre

union parfaite sera cimentée par une collaboration étroite dans notre vie

professionnelle qui sera constamment menée à deux. Ses activités d'organiste

liturgiste vont s'étendre, se diversifier, notre "champ d'action"

s'étant doublé et devenant commun d'une part, et, d'autre part, les occasions

de se produire ailleurs se multipliant progressivement ; l'évolution de notre

carrière commune s'élargissant peu à peu.

A peine libéré de mon service militaire, nous

devions donc nous marier. Catastrophe ! L'avant-veille de la date fixée, je

reçois un rappel aux armées pour cause de grèves générales. Une permission de

trois jours me fut alors "aimablement" accordée pour mon mariage.

Toutefois, étant affecté à Paris et bénéficiant de beaucoup de liberté, cette

situation militaire toute provisoire me permettait de regagner notre domicile

tout nouveau chaque soir et même de pouvoir profiter bien souvent dans la

journée de quelques heures que je consacrais à Elisabeth, à mes études ou à des

services joués à l'orgue. C'est pendant cette période de deux mois qu'Elisabeth

me remplaça en semaine à Sainte-Marie des Batignolles, dans le dix-septième

arrondissement, où je venais d'être nommé.

Ainsi Elisabeth pendant de nombreuses années va

souvent se retrouver aux trois claviers de l'orgue de Sainte-Marie pour des

offices importants : c'est là que je fais mes premières armes de maître de

chapelle tandis qu'elle accompagne les chœurs et l'ensemble instrumental. Nous

élaborons ensemble les programmes, nous faisant part de nos trouvailles, de nos

idées, harmonisant le choix des pièces d'orgue qui lui reviennent et des

oeuvres chorales. Et c'est dès cette époque que nous prendrons l'habitude et

ressentirons un besoin d'opérer ensemble...

Dans cette église, nous devions bénéficier

durant plusieurs années de l'état d'esprit d'un curé très favorable à la

musique et aimant les belles cérémonies qui attiraient une foule de fidèles.

Elisabeth se libérait alors, pour ces occasions, de son service à la Basilique d’Argenteuil

; les fêtes patronales de la paroisse, le centenaire des Batignolles nous

donnèrent notamment le privilège de monter, tous les deux, des programmes

magnifiques avec des effectifs importants que nous préparions ensemble avec une

foi commune et un enthousiasme égal qui nous rapprochaient de plus en plus l'un

de l'autre.

Au cours des cérémonies de la fête de

l'Immaculée Conception de 1952, Elisabeth se dépensa tant et déploya une telle

vélocité au pédalier de l'orgue qu'elle mit au monde, le surlendemain, un

superbe bébé, notre deuxième enfant, un garçon, avec trois semaines d’avance !

Le programme de cette journée du 7 décembre était ainsi composé : à 09h45 :

Campra (Messe), J.S. Bach, Vierne ; à 17h30 : Palestrina, Gretchaninoff,

Dumont, Fauré, Haendel, J.S. Bach.

Pour les fêtes du Centenaire des Batignolles,

l'orgue sous les doigts d'Elisabeth résonna jusque dans le joli square tout

voisin, la cérémonie étant retransmise par haut-parleur à l'intention de la foule

massée à l'extérieur de l'église.

C'est un peu dans les mêmes conditions

qu'Elisabeth se produira, à l'église Sainte-Odile (Paris XVIIe), entre 1953 et 1966

; puis ce sera la Madeleine dont nous reparlerons, où les circonstances et les

conditions favoriseront encore notre collaboration plus unie et plus étroite

que jamais avec des possibilités plus étendues. Par ailleurs, Elisabeth, en

plus des concerts qui seront évoqués plus loin, eut souvent l'occasion

d'assurer des services liturgiques dans de nombreuses églises où parfois aussi

nous oeuvrions ensemble. A Genève même durant trois étés consécutifs, assurant

un remplacement les dimanches, elle conquit le clergé de la Paroisse du

Sacré-Coeur par sa simplicité, son talent et la souplesse avec laquelle elle se

pliait aux habitudes locales.

Elisabeth prenait le plus grand soin pour

établir ses programmes : non seulement elle cherchait une unité dans le choix

des oeuvres et des compositeurs mais, de plus, elle se faisait un devoir de

prévoir une ou plusieurs pièces écrites sur le thème principal de la liturgie

du jour.

Lorsque, dans la plupart des églises, déferla

au cours des années soixante ce massacre de la musique et de la liturgie et que

le chant grégorien et les polyphonies, sous l'impulsion d'un clergé sectaire et

sans culture, cédèrent la place à d'insipides cantiques plus ou moins

bêtifiants, Elisabeth ne se laissant nullement intimider par ce déferlement

imposé sous couvert d'une obéissance scrupuleuse à la réforme liturgique de

Vatican II,- en réalité complètement déformée et rabaissée au plus bas niveau-,

maintint coûte que coûte ses commentaires liturgiques à l'orgue : elle souffrit

de cette démolition organisée, elle se battit mais dès lors, ces thèmes si

évocateurs, grâce à elle, conservaient une atmosphère priante que les fidèles

savaient apprécier et qui faisait apparaître plus pauvre encore ce festival de

cantiques -selon sa propre expression- qu'était devenue la plupart des

cérémonies.

Elisabeth ne laissait donc rien au hasard dans

la préparation des offices. Il arriva souvent, entre 1969 et 1979, qu'elle soit

tenue, étant suppléante, d'assurer tout le service du grand orgue à la

Madeleine durant cinq à six semaines de suite : service assez lourd puisque, en

plus des services éventuels de mariage et d'enterrement, le grand orgue à la

Madeleine participe à la messe du samedi soir, à deux messes le dimanche dont

la grand’messe avec les chœurs et le petit orgue, et à une messe du dimanche

soir. Elisabeth ne manquait jamais de venir alors un ou deux soirs par semaine,

l'église étant fermée au public, pour la mise au point d'un programme qu'elle

avait choisi soigneusement en vue du dimanche suivant et pour préparer avec une

grande minutie et beaucoup de goût les registrations.

Plus encore que dans d'autres églises, elle ne

perdait jamais de vue que de très nombreux fidèles recherchaient en venant

assister à ces offices à la Madeleine, une atmosphère de prière favorisée et

rehaussée par la musique dont ils avaient besoin. D'ailleurs, à l'inverse de

quelques-uns de ses collègues qui estiment, non sans vanité, que les auditeurs

doivent s'honorer de les écouter, elle considéra jusqu'au bout, malgré son

talent, que c'était pour elle un honneur et un privilège de jouer sur un si bel

instrument et dans une église où la musique a toujours occupé une place

éminente et dans laquelle des fidèles et des mélomanes viennent de tous les

quartiers de Paris, de banlieue et de tous les pays du monde pour écouter cette

musique et retrouver des offices de haute tenue.

Elisabeth improvisait assez peu, préférant

d'une manière habituelle jouer des pièces écrites parfaitement adaptées à

l'office. Toutefois, son bagage musical et son métier lui permettaient

d'improviser très correctement et avec expression les interludes ou

commentaires brefs indispensables au déroulement musical de toute cérémonie.

Nous avons vu dans l'article du bulletin n°6

évoquant le rôle d'Elisabeth dans "Les Heures de Musique à la

Madeleine" combien son répertoire était varié. Ajoutons qu'elle ne

montrait aucun sectarisme. Certes, elle avait des auteurs préférés : Bach,

auquel elle revenait sans cesse si volontiers, Franck, Mendelssohn, Schumann,

Vierne, Dupré, les baroques allemands ou italiens mais elle n'hésitait jamais à

jouer des auteurs peu connus (Krebs, Walter...) ou même passés de mode. Ainsi,

bien avant le retour actuel en faveur des symphonistes du début du siècle, elle

fit découvrir ou redécouvrir des oeuvres de Guilmant, Widor, Gigout et d'autres

encore.

Dans son répertoire figuraient aussi quelques

transcriptions pour orgue : c'est une question dont nous parlions souvent tous

deux. Lorsque nous débutions dans la carrière de musicien, on se montrait,

parmi les organistes, assez intransigeant, voire même méprisant au sujet des

transcriptions d'œuvres adaptées à l'orgue. Il est vrai que, au début de notre

siècle, quelques abus dans ce sens avaient même atteint le ridicule ! Par la

suite, c'est à dire, depuis les années 1960 environ on est revenu à de

nombreuses transcriptions, -peut-être avec à nouveau un peu d'exagération-,

mais, toutefois avec beaucoup de goût (par exemple le répertoire pour orgue et

trompette tant à la mode). Quoi qu'il en soit, Elisabeth, depuis longtemps,

jouait parfois des transcriptions dont certaines qu'elle adaptait elle-même à

l'orgue très adroitement et avec un goût extrême : la Suite en sol mineur

de Haendel pour clavecin, un Concerto de Vivaldi, un autre pour hautbois

de Marcello, le Prélude n°1 de Rachmaninoff (d'après Vierne), l'Adagio

de Barber et d'autres oeuvres encore comme les Feux d'artifice de

Haendel dont malicieusement elle joua un fragment le 14 Juillet 1974 qui, cette

année-là, tombait un dimanche.

Elisabeth s'intéressa aussi beaucoup à la

liturgie synagogale. Elle s'y donna avec beaucoup de ferveur car elle eut, à de

nombreuses reprises, l'occasion d'accompagner les offices du Chabbat et des

cérémonies de mariages à la synagogue de la rue Copernic à Paris XVIe.

Plusieurs années durant, et jusqu'en 1979, elle accompagna et dirigea les longs

et beaux offices de Roch Hachana et Kippour si importants dans la liturgie

israélite : elle avait parfaitement assimilé le déroulement et la signification

de ces offices dont elle admirait la grandeur et la profondeur ; elle s'y

donnait avec autant de ferveur que s'il s'était agi de sa propre religion. Là

encore, pour alterner avec les chœurs ou les récitatifs qu'elle accompagnait,

elle savait choisir de courtes pièces d'orgue s'intégrant bien dans l'esprit de

la liturgie hébraïque.

Elisabeth aimait profondément la voix chantée

et particulièrement le chant choral, et c'est pourquoi elle se plaisait tant

aussi à accompagner les chœurs ou réaliser le continuo d'une oeuvre chorale et

le faisait avec tant de goût et d'efficacité. Il est certain qu'une simple

partie d'accompagnement acquérait sous ses doigts un relief particulier et

qu'elle soutenait merveilleusement le chœur ou les solistes : de nombreux

enregistrements en font foi. Son intérêt pour cette participation au chœur

demeurait le même aussi bien dans les offices liturgiques qu'aux concerts.

Lorsque, à l'église de la Madeleine, elle était

au grand orgue pour la grand'messe tandis que je dirigeais les Chœurs

accompagnés par le petit orgue, elle me téléphonait toujours de la tribune pour

que je transmette ses compliments aux choristes ou pour me demander une

précision sur l'œuvre interprétée ou pour me dire son enthousiasme ou encore

pour me signaler un déséquilibre dans les pupitres : elle écoutait, et prenait

ensuite d'autant plus de plaisir à intervenir aux claviers du grand orgue. De

même, lorsqu'elle avait terminé son morceau, je lui téléphonais à mon tour pour

la complimenter, lui livrer mes impressions et mon sentiment sur son

interprétation.

Interprétation, style

II est certain que la musique contient un

aspect subjectif et que sa valeur intrinsèque n'est pas toujours seule en cause

dans notre appréciation et dans l'admiration qu'elle peut susciter en chacun

d'entre nous. Telle circonstance extérieure, tel souvenir, tel rapprochement,

telle évocation accompagnant une audition peuvent, en effet, suffire à nous

faire aimer davantage une oeuvre que, sans cette influence, nous n'aurions

peut-être même pas remarquée.

II est donc probable que les interprétations

d'Elisabeth, son style, l'ensemble de son répertoire m'ont conquis parce qu'ils

émanaient d'elle et qu'elle était en cause : je ne le nie pas. Pourtant, que de

fois ai-je entendu des jugements éloquents et admiratifs sur son jeu ! Que de

fois, à la Madeleine ou ailleurs, des auditeurs, des fidèles m'ont-ils dit

avoir reconnu, sans la voir évidemment, que c'était elle qui avait joué au

grand orgue. Que de fois aussi me suis-je obligé à une attitude objective en

l'écoutant et parfois même en mettant avec elle au point des programmes.

De quoi donc était fait son jeu ? Clarté,

finesse, délicatesse, rythme et aussi grandeur, chaleur, intériorité et

sentiments sont les mots qui dépeignent le mieux son style ; un style aérien

grâce à un phrasé aéré. Cela s'explique mieux quand on sait qu'elle ne cherchait

jamais à briller mais bien plus, à toucher l'auditeur ; quelle que fut l'œuvre

qu'elle interprétait, elle désirait avant tout communiquer à l'auditoire ce

qu'elle-même avait ressenti dans cette musique : ainsi, pour elle,

l'interprétation passait avant l'interprète. C'est pour ces mêmes motifs

qu'elle savait si bien s'intégrer dans la liturgie, exprimer par l'orgue le

sens d'une célébration ou encore créer, au cours d'un concert une ambiance,

pleine d'émotion, de ferveur et de sérénité si favorables à l'audition

musicale.

Concertiste

Elisabeth participe à son premier concert

public en 1949 avec l'orchestre de la Société Jean-Philippe Rameau, dirigé par

Georges Fizet. Notre premier concert en commun eut lieu le 26 avril 1953 en

l'église Sainte-Marie des Batignolles : nous avions une cinquantaine d'années à

nous deux... Son dernier concert, qui nous réunit encore, aura lieu le 18

décembre 1979, à la Madeleine. Entre 1950 et 1965, Elisabeth, tout en

continuant ses services d'église, donna très peu de concerts, se consacrant

davantage à ses enfants, nés en 1949, 1952, 1956, 1957 et à leur éducation. Par

la suite, les réformes mal comprises et mal appliquées de la liturgie

proscrivent la vraie musique dans les églises et particulièrement à la

Basilique d'Argenteuil où la chorale n'est plus admise et le grand orgue peu à

peu va tomber en ruine.

C'est alors que, ses enfants devenant plus

grands, elle oriente à nouveau sa carrière vers le concert. C'est à cette

époque qu'elle se remet avec ardeur à l'étude du clavecin sous la direction de

Marguerite Roesgen-Champion, musicienne et professeur remarquable, qui la prit

en affection et composa à son intention plusieurs pages qu'elle lui dédia.

Dès lors, et jusqu'à la fin de sa vie,

Elisabeth ne cessa de se produire en concert soit à l'orgue soit au clavecin,

en soliste ou en duo, avec orchestre ou avec chœur, tout en continuant

d'assurer un service liturgique important à la Basilique d'Argenteuil et

surtout à la Madeleine. Que le programme lui fut imposé ou qu'elle l'ait

elle-même établi, elle préparait ses concerts avec le même enthousiasme et la

même rigueur que pour préparer les offices liturgiques. Ce qui m'étonna et me

ravit toujours, c'est qu'elle ne semblait jamais peiner et gardait constamment

l'esprit libre et décontracté, ne se "paniquant" jamais, abandonnant

les claviers de l'orgue ou du clavecin au cours de ses répétitions chez elle,

pour accomplir, s'il le fallait, une tâche domestique ou se soumettre à une

obligation familiale avec la même aisance, ou simplement pour se délasser.

J'ai dit combien Elisabeth aimait accompagner

les voix et surtout les chœurs ; elle aimait tout autant se fondre dans

l'orchestre ; elle en ressentait une joie qui émanait d'elle et qui était

communicative. L'une des violonistes de notre ensemble m'a, ainsi, écrit ces

lignes : "Madame Havard de la Montagne, par sa présence à l'orgue,

communiquait un lien enthousiaste entre la chorale et l'orchestre!"

Plusieurs chefs de chœur ou chefs d'orchestre

avec qui elle travailla ont éprouvé les mêmes sentiments ; moi le premier, bien

sûr, pour qui elle transfigurait toute exécution interprétée ensemble et qui

maintenant, ne parviens pas à combler le vide qu'elle a laissé dans l'Ensemble

choral et instrumental malgré l'amitié et l'affection si précieuse qui

m'entourent dans les chœurs et dans l'orchestre. En réalité, lorsqu'elle

faisait donc de la musique d'ensemble, ses partenaires goûtaient pleinement ses

qualités évoquées par tant d'amis dans les lettres qu'ils m'ont adressées après

sa disparition et dont les termes ont été, pour la plupart, reproduits dans le

bulletin n° 2 : "Lumineuse, enthousiaste, souriante, fine, dynamique,

pleine de vie, chaleureuse, pleine de talent, rayonnante, modeste,

bienveillante, spirituelle, ouverte, compréhensive."

Même fondue dans l'orchestre et les chœurs, sa

personnalité, sa musicalité touchaient les auditeurs. C'est le Chanoine Thorel,

curé de l'église de la Madeleine, qui l'évoquait en ces termes au cours de son

homélie lors des obsèques : " j'avoue que là où je préférais encore

entendre Madame Havard de la Montagne, c'était au cours de nos concerts

spirituels, quand elle jouait si admirablement et avec tant de pureté à son

clavecin..." Pour se convaincre de tout ce qu'Elisabeth savait apporter dans

ses accompagnements ou ses continuos, il suffit de la réécouter à l'orgue,

grâce aux enregistrements, dans tel grand-motet de Campra, de Delalande ou de

Caldara, dans l'Oratorio de Noël de Saint-Saëns ou la-Messe en si

de Bach, dans telles pages de Franck ou de Fauré, dans tel fragment de la Création

de Haydn ou du Messie de Haendel ou encore dans l'Adagio

d'Albinoni, ou encore accompagnant le Rallye Louvarts ou le Débuché de Paris :

ces sonneurs de trompe, elle les avait conquis comme elle avait conquis les jeunes

musiciens de l'Ensemble de Musique ancienne de Bury auxquels elle se joignit si

souvent.

Comment ne pas rappeler aussi son rôle dans

l'enregistrement du Requiem de Gounod : la directrice des Disques Arion

remarqua et apprécia tant ses qualités d'accompagnatrice qu'elle désira

effectuer un second disque avec elle où elle aurait à l'orgue une place encore

plus importante... Elisabeth devait hélas nous quitter avant la réalisation de

ce projet.

Au clavecin, lorsqu'elle est encore avec le

chœur et l'orchestre ou même l'orchestre seul, on retrouve toute sa délicatesse

à travers son jeu, son esprit, son sens du rythme et de la mélodie

particulièrement dans le Duetto de la Cantate 78 de Bach, dans l'Ode

à Sainte Cécile de Purcell et ses émouvantes variations pour le clavecin,

dans le Magnificat de Vivaldi, dans un Concerto de Marcello, dans

le Canon de Pachelbel, dans la Passion selon Saint-Jean de Bach...

Concertiste

et Soliste

Elisabeth eut de nombreuses occasions, surtout

à partir de 1965, de se produire au concert en soliste soit à l'orgue soit au

clavecin. Elle gardait néanmoins une préférence certaine pour l'orgue qui, nous

l'avons vu, l'avait attirée si jeune et qui, étant donné son rôle d'instrument

liturgique auquel elle se dévouait si souvent, lui apportait un plus grand

pouvoir d'évocation. Il est certain, toutefois, que le toucher du clavecin qui

lui convenait si bien influença son toucher de l'orgue, lui donnant une

précision, une clarté, une légèreté très personnelles.

A l'orgue comme au clavecin, elle interprétait

souvent, à la demande du chef de chœur ou du chef d'orchestre, une oeuvre ou

deux dans le cours d'un programme réservé en majeure partie à des oeuvres

chorales ou de musique de chambre-qu'elle accompagnait aussi, comme ce fut le

cas, par exemple, dans la série "Une heure de Musique à la

Madeleine". Mais elle donna toute sa mesure dans plusieurs récitals et

concerts d'inauguration d'orgues. Ses programmes étaient alors très variés et,

pour les établir, elle tenait compte non seulement des possibilités et du

caractère de l'instrument mais aussi du public qu'elle s'attendait à

rencontrer, s'efforçant à tout prix de ne pas l'ennuyer et prévoyant,

disait-elle, que ses auditeurs ne se composeraient pas tellement de savants

musiciens mais plutôt d'une majorité de mélomanes modestes et sincères. Parmi

ces pièces les plus admirables qu'elle interprétait avec tant de sentiments je

ne résiste pas à en citer quelques-unes : de Bach le Prélude et fugue en si

mineur, La Fantaisie en sol mineur, les Chorals les plus

méditatifs, la Sinfonia de la 29e Cantate dans laquelle la

difficile partie d'orgue est accompagnée par l'orchestre, la Sonate en mi

bémol, de Vivaldi le Concerto en ré mineur, de Haendel le Concerto

en si bémol, les Noëls variés de Balbastre, de Daquin, de Corette,

plusieurs pages de Buxtehude, de Mendelssohn (la Sonate n°5, le Prélude

et fugue en ut) de Schumann les Canons, de Clérambault la Suite

du deuxième ton, certains Chorals de Brahms, de Franck le Cantabile

et le Troisième Choral, de Widor l'Allegro Cantabile de la 1ère

Symphonie et la Toccata en fa, Les Toccata de Boëllmann et de

Gigout, de Vierne le Scherzetto et l'Allegro vivace de la 1ère

Symphonie et d'autres pages encore, de Dupré le Chemin de la Croix,

la Berceuse Bretonne, Cortège et Litanies, le Psaume 136

de Léonce de Saint-Martin, les Préludes-Chorals de Jeanne Demessieux, le

Prélude en ut dièse mineur de Rachmaninoff... et bien d'autres

oeuvres parmi lesquelles mon Esquisse qu'elle jouait avec tant de

sentiments.

Plusieurs

de ces récitals demeurent dans bien des mémoires, pas seulement la mienne : La

Madeleine en décembre 1971 et octobre 1974, la Basilique d'Argenteuil à maintes

reprises et, en particulier, pour l'inauguration du grand orgue, la Collégiale

de Poissy, l'église Sainte-Odile à Paris, l'inauguration de l'orgue de Trouville,

de l'orgue de Viarmes.

Au clavecin, en soliste, nous l'avons vu,

Elisabeth se produisit souvent au cours de concerts de musique de chambre qui

devaient la conduire jusqu'en Allemagne. C'est ainsi qu'elle put interpréter

avec tant de finesse et goût, par exemple, le Concerto en fa mineur de

J.S. Bach, le Concerto en mi bémol de K.Ph.E. Bach, le Concerto en ré

mineur de Corrette, celui de Haydn. Sans l'orchestre, son répertoire était vaste

et varié allant de la Renaissance aux auteurs contemporains. Elle savait

instinctivement suivre le chef d'orchestre tout en imposant avec souplesse sa

propre interprétation de l'œuvre : j'ai eu le bonheur et la chance d'éprouver

cela moi-même puisque, bien souvent, je dirigeais l'ensemble tandis qu'elle

était au clavier.

C'est en duo toutefois qu'Elisabeth se

produisit le plus fréquemment au clavecin. En 1969, elle décidait d'attirer

l'attention des Argenteuillais sur le grand orgue de la Basilique qui peu à peu

tombait en ruine : ce grand orgue était pratiquement muet, elle donna, en cette

Basilique, au clavecin un "joint-récital" avec le guitariste Blas

Sanchez au profit de la restauration de cet instrument.

C'est ainsi que nous vint l'idée de créer

bientôt "L'Ensemble Cembalo-Chitarra" avec Elisabeth au clavecin et

Nisso Bitran à la guitare. Ce duo original devait se produire de nombreuses

fois à Paris, en banlieue, en province, jusqu'au départ de Nisso Bitran en

1974, avec un répertoire qui s'augmentait de jour en jour après de nombreuses

recherches et de nombreuses découvertes, avec aussi des transcriptions que

j'écrivais pour ces deux instruments. L'union de ces instruments, clavecin et

guitare, constituait une expérience séduisante et pleine d'intérêt : ici les

cordes sont pincées par des languettes de cuir fixées à l'extrémité des

sautereaux, là les six cordes sont pincées directement par les doigts du

guitariste. La précision du clavecin s'accommode merveilleusement des

résonances plus douces et cajoleuses de la guitare.

L'Ensemble Cembalo-Chitarra donna aussi de

nombreuses séances dans des lycées et des collèges dans le cadre des activités

culturelles des élèves qui découvraient avec intérêt les possibilités de ces

deux instruments réunis et posaient force questions à nos musiciens.

Voici quelques titres de leur répertoire : Sonate

de Lauffensteiner, Sonate de Pasquini, Concerto de Soler, Divertimento

de Wagenseil, Concerto en ut du duc de Saxe-Weimar, Prélude et fugue

en ut de Bach, Divertimento de Weber, Sonate en ré de

Carulli, Fantaisie de Joaquin Rodrigo, Fantaisie de

Castelnuovo-Tedesco, Tango de Marguerite Roesgen-Champion...

Nous

avions fait l'acquisition d'un clavecin, protégé d'une housse rembourrée pour

pouvoir le transporter nous-mêmes : ce déménagement nous entraînait

régulièrement, Elisabeth et moi, dans un fou-rire irrésistible et inexplicable

au moment précis où nous devions faire travailler puissamment nos muscles pour

enfourner les soixante-quinze kilos de l'instrument délicat dans la voiture ou

le hisser sur la galerie toit ! Ces récitals nous procurèrent aussi la joie de

collaborer tous deux d'une autre manière, d'une part en mettant sur pied ce

répertoire de duos et, d'autre part, par le fait que j'accompagnais la plupart

du temps l'Ensemble Cembalo-Chitarra pour le présenter au public et commenter

le récital.

Il en fut de même pour moi lorsque, en 1974,

Elisabeth demanda à Jacqueline Bender de former un duo clavecin et harpe

celtique qui devait devenir le "Duo harpe et clavecin de Paris".

Nouvelle recherche en commun de partitions, nouveau labeur, nouveaux récitals.

L'accord entre les deux artistes, l'une si brune et l'autre si blonde, était

parfait et le travail très poussé et très sérieux des répétitions était parsemé

de bons mots, de fines plaisanteries et d'éclats de rire. D'emblée Elisabeth et

Jacqueline avaient réalisé une entente réjouissante au bénéfice de la musique

qu'elles interprétaient et aussi d'une amitié merveilleuse. Cette expérience

nous enchantait tous les trois et c'est pour ce Duo original que j'eus

l'avantage d'écrire la Suite en couleur dont l'interprétation me combla

bien souvent. Leur répertoire séduisit et enchanta de nombreux publics, en

particulier, avec ces oeuvres : Danses du XVIème siècle, Sonate

de Jean Baur, Duetto de Dussek, Sonate de Jean-Christian Bach, Concerto

de Soler, Chanson Joyeuse de Marguerite Roesgen-Champion.

Le Duo harpe et clavecin de Paris devait se

produire en public jusqu'à ce que l'abominable maladie ait eu raison des forces

de notre claveciniste.

Au cours du concert "Une Heure de Musique

à la Madeleine" d'octobre 1976, Elisabeth au clavecin joua aussi en duo,

mais cette fois avec l'orgue (de chœur) tenu par Odile Pierre. Nous avions

loué, pour parfaire l'équilibre des deux instruments, un grand clavecin, comme

il nous arrivait parfois de le faire lors des concerts que nous donnions dans

ce grand vaisseau de la Madeleine. C'est avec la même séduction, la même

clarté, la même finesse, les mêmes sentiments que, ce soir-là, Elisabeth

interpréta une transcription très habile de la Sonate en trio en mi

bémol de Jean-Sébastien Bach, une Sonate de Pasquini, un Concerto

de Jean-Christian Bach, un Concerto de Soler.

Le dernier grand récital de clavecin que donna

Elisabeth en soliste eut lieu en juillet 1978 à Buzenval devant un public très

averti et compétent de professeurs de musique réunis en congrès. Ce fut un

grand succès et une soirée au cours de laquelle, une fois de plus, Elisabeth

créa par la musique et par ses interprétations si chaleureuses une atmosphère

d'intense sérénité et d'irrésistible séduction. Le programme réunissait

principalement les titres suivants :

Sœur Monique, F. Couperin

Rondeau, M. Marais

Rondeau des songes, J.Ph. Rameau

Rigaudon, L.C. Daquin

Allemande, J.S. Bach

Prélude et fugue, J.S. Bach

Fantaisie, G.P. Telemann

Suite en do, H. Purcell

Suite en sol, G.F. Haendel

Sicilienne, A. Scarlatti

Sonate en ré, I. Albeniz

Etude de sonorité, M. Roesgen-Champion

Impromptu n°2, B. Martinu

Cette soirée fut un succès, Elisabeth était rayonnante

et d'un calme serein. Bien qu'averti déjà par les médecins, je me refusais à

croire ce soir-là comme dans tous ces moments où elle se surpassait, que ses

jours étaient comptés et que l'affreuse et sournoise maladie l'emporterait

irrémédiablement.

Et pourtant, elle dût abandonner le clavecin

après en avoir joué encore une dernière fois en février 1979 à la Madeleine

dans des oeuvres de Purcell, Vivaldi et Marc-Antoine Charpentier. Mais, grâce à

une adresse miraculeuse et une volonté de fer elle put jouer de l'orgue jusqu'à

trois semaines avant de mourir.

Ses derniers concerts -nos derniers concerts-

eurent lieu le 29 novembre 1979 à la Basilique d'Argenteuil, avec les Chœurs et

l'ensemble instrumental de la Madeleine, et les 23 octobre, 27 novembre et 18

décembre à l'église de la Madeleine. Ce 18 Décembre 1979, elle joua d'une

manière exquise, particulièrement dans l'Oratorio de Noël de Saint-Saëns

qui comporte maints passages d'orgue en soliste.

Les 24 et 25 décembre, à la Basilique

d'Argenteuil elle joua à la Messe de Minuit et aux messes du jour de Noël. Le

Dimanche 30 décembre elle assura le service du grand-orgue à la Madeleine aux

messes du matin et à celle du soir. Ce fut la dernière fois qu'elle s'assit à

ses claviers.

Après

un court séjour en Haute-Savoie pour le Nouvel-An, au "Point

d'Orgue", son chalet qu'elle aima tant aussi et qui pour moi est devenu

comme un musée où je retrouve sa présence, dominant le Lac Leman et les

montagnes, ses forces l'abandonnèrent et trois semaines plus tard, Elisabeth

s'endormait pour le point d'orgue de l'Eternité....

Joachim Havard de la Montagne

(1982)

Elisabeth

HAVARD DE LA MONTAGNE

et « une heure

de musique à la madeleine »

De janvier 1974 (date de la création de "Une Heure de

Musique") au 18 décembre 1979 où Elisabeth s'y fit entendre pour la

dernière fois, soixante concerts ont été organisés dans cette série (un mardi

par mois, de 18h30 à 19h30) les Chœurs et l'Ensemble Instrumental de la Madeleine

s'y sont produits trente-six fois, des formations étrangères à la Madeleine

dix-huit fois et six de ces "Heures" ont été réservées au Grand

Orgue.

Elisabeth y a participé trente-trois fois au grand orgue ou

à l'orgue de chœur ou au clavecin, en soliste ou en accompagnatrice, avec les Chœurs

de la Madeleine ou avec d'autres formations. Ainsi s'est- elle révélée avec

talent dans des interprétations les plus variées, allant d'une Pavane de Pierre Attaingnant (16ème siècle) pour orgue et instruments anciens

à la Suite en

Couleur de son

mari pour harpe et clavecin, en passant par l'Oratorio de Noël de Saint-Saëns dans la partie d'orgue, l'Ode à Sainte-Cécile de Purcell dans la partie de clavecin, la

Sinfonia de la 29ème

Cantate de J.S. BACH

pour orgue solo, accompagnée par l'orchestre, le Largo de Kryjanowsky ou le Prélude de Rachmaninoff pour grand orgue, la Symphonie de chasse de Mouret pour orgue et trompes de

chasse, une Sonate de Pasquini pour orgue et clavecin, le

célèbre Alléluia du Messie Haendel, le Magnificat de Jean-Christian Bach pour chœur, soli, clavecin et

orchestre, le Geistliched

Lied de Brahms

pour chœur et orgue, le difficile et magnifique Concerto en fa mineur pour clavecin et orchestre de J.S. Bach

ou celui de Karl-Philippe-Emmanuel Bach, un Prélude de Saint-Saëns au grand orgue, le fameux

choral Jésus, que

ma joie demeure, le Tu es Petrus de Gabriel Fauré dans sa version pour chœur et deux

orgues, plusieurs Cantates de Bach dont elle réalisait le continuo au clavecin ou à l’orgue ou encore les Variations de Carulli pour clavecin et guitare...

Peu de musiciens peuvent se flatter de se produire dans un

répertoire aussi éclectique : elle le possédait sur le bout des doigts, ne

laissant jamais voir le travail de préparation que cela avait pu exiger, comme

pour aider l’auditeur et ses partenaires à en goûter davantage la beauté. Elisabeth

jouait à ses claviers avec une grande ferveur et un plaisir évident, faisant

preuve d’un style très personnel et délicat que beaucoup avaient appris à

reconnaître et à aimer.

Il est intéressant de citer, en annexe, toutes les œuvres

que cette artiste eut ainsi l’occasion d’interpréter au cours de la série des

"Heures de musique à la Madeleine" pour pouvoir mesurer avec quelle

facilité elle savait s’adapter à toutes les musiques quels qu’en fussent leur

auteur ou leur époque. Mais n'oublions pas que s’y ajoutait encore un vaste

répertoire de pièces d'orgue de Couperin à Messiaen ou de clavecin de Daquin à

Poulenc qu'elle exécutait dans ses fonctions d’organiste liturgique ou au cours

d'autres concerts et récitals.

Ainsi, à la Madeleine, tel jour nous la trouvons en soliste

au grand orgue interprétant une œuvre d’un musicien russe, le lendemain, elle

réalise, au clavecin, le continuo d'une œuvre d’un compositeur anglais, puis

nous la découvrons à l'orgue accompagnant les chœurs dans un motet italien.

Plus tard, en soliste, à son clavecin elle dialogue avec l’orchestre dans un

concerto de l'Ecole allemande. Peu après, nous la retrouvons aux claviers du

grand orgue accompagnant un chœur de trois cent cinquante choristes qui

chantent des polyphonies de France, de Hollande, d'Italie, de Russie... Et puis

encore, en duo avec la harpe ou la guitare elle joue, au clavecin, des œuvres

très variées et souvent inédites. Enfin, la voici à nouveau à l’orgue

accompagnant des trompes de chasse, au clavecin avec des instruments anciens, une

nouvelle fois au grand orgue jouant des compositions romantiques françaises et

étrangères, et même, rythmant au tambourin un Noël contemporain.

J. et D.H.M. (1982)

les

œuvres interprétées

Ne sont mentionnées ici que les œuvres au cours

desquelles l’artiste s’est produite soit en soliste, soit avec le concours des

formations suivantes :

Les Chœurs et l’Ensemble Instrumental de la

Madeleine (25 fois)

La Chorale Tchaïkovsky

L'Ensemble Choral et Instrumental de Poissy

Le Collegium Musicum Amstelodamense

Le Choeur Arménien de Paris

"Sipan-Komitas"

L'Ensemble Cembalo-Chitarra

Le Duo Harpe et Clavecin de Paris

L'Ensemble de Cuivres Pierre Soufflet

Le Rallye Louvarts de Paris

Le Débuché de Paris

En duo clavecin et orgue (avec Odile Pierre à

l'orgue)

L'Ensemble d'Instruments Anciens de Bury

(l’intégralité

de tous les concerts organisés dans cette série et des œuvres jouées est

consultable ici : http://www.musimem.com/heure_de_musique.htm

)

26

février 1974 CLAVECIN

ET GUITARE

Prélude

et fugue en ut,

duo clavecin et guitare, Jean-Sébastien Bach

Concerto

en ut,

duo clavecin et guitare, Duc de Saxe-Weimar, transcription Joachim Havard de la

Montagne

Sonate

en la,

clavecin et guitare, Wolff Jacob Lauffensteiner

Concerto

en fa mineur

pour clavecin et orchestre, Jean-Sébastien Bach

Thème

et Variations,

clavecin et guitare, Ferdinand Carulli

Concerto

en sol

pour clavecin, guitare et orchestre, Antonio Vivaldi

12 mars 1974 MUSIQUE BAROQUE

Credo, chœur, orchestre et clavecin, Antonio Vivaldi

Psaume de louange, chœur, orchestre et

clavecin, Georg Philipp Telemann

Psaume 117, chœur, orchestre et clavecin, Georg

Philipp Telemann

21 mai 1974 JEAN-SEBASTIEN BACH

Cantate BWV 78 Jesu, der du meine Seele (fragments :

chœur, duetto, choral), chœur, orchestre, clavecin et orgue

Cantate BWV 142 Uns ist ein Kind geboren

(fragments : solo basse, chœur, solo ténor, chœur final), chœur,

orchestre, clavecin et orgue

22 octobre 1974 HOMMAGE A GABRIEL FAURE

Sonate n° 2 (Grave, Adagio), grand orgue, Félix

Mendelssohn

Prélude en ré mineur, grand orgue, Camille

Saint-Saëns (dédié à Gabriel Fauré)

Esquisse, grand orgue, Joachim Havard de la Montagne

Tu es Petrus, chœur et deux orgues, Gabriel Fauré

19 novembre 1974 BACH – VIVALDI

Concerto en do mineur pour cordes et

clavecin, Antonio Vivaldi

Magnificat, chœur, orchestre, clavecin et orgue,

Antonio Vivaldi

25 février 1975 CLASSIQUES FRANCAIS

Alma Redemptoris, chœur, orchestre et

clavecin, Marc Antoine Charpentier

Germinavit radix Jesse, chœur, orchestre et

clavecin, Louis Nicolas Clérambault

Concerto en ré mineur pour clavecin et

orchestre, Michel Corrette

Quam dilecta, chœur, orchestre et clavecin, André

Campra

Venite exultemus, chœur, orchestre et

clavecin, Michel Richard Delalande

18 mars 1975 CHORALIES (360 exécutants)

Laudate Dominum, chœur et grand orgue,

Gregor Aichinger

Canzon duodecimi toni, chœur et grand orgue,

Giovanni Gabrieli

Choral Jésus que ma joie demeure (extrait

de la Cantate 147), chœur et grand orgue, Jean-Sébastien Bach

Sicut locutus est (extrait du Magnificat),

chœur et grand orgue, Jean-Sébastien Bach

Choral final de la Passion selon Saint-Jean,

chœur et grand orgue, Jean-Sébastien Bach

27 mai 1975 AVANT JEAN-SEBASTIEN BACH

Scène biblique Oster Dialog, chœur, orchestre et

clavecin, Heinrich Schütz

Gloria (Messe en ré), chœur, orchestre et

clavecin, Johann Pachelbel

Canon, orchestre à cordes et clavecin, Johann

Pachelbel

Cantate Alles, was tut mit worten, chœur, orchestre

et clavecin, Dietrich Buxtehude

24 juin 1975 LES FILS DE BACH

Requiem (fragments), chœur, orchestre et clavecin,

Johann Christian Bach

Concerto en mi bémol pour clavecin et

orchestre, Carl Philipp Emmanuel Bach

Magnificat, chœur, orchestre, clavecin et orgue,

Johann Christian Bach

18 novembre 1975 HARPE ET CLAVECIN,

CHŒURS ET ARCHETS

Danse anglaise, harpe et clavecin,

XVIe siècle

Canzon septimi toni, cordes, harpe et

clavecin, Giovanni Gabrieli

Sonate n° 4, harpe et clavecin, Jean Baur

Motet Ich lasse dich nicht, chœur,

harpe, clavecin et cordes, Johann Christoph Bach

Duetto pour harpe et clavecin, Johann Ladislaus

Dussek

Chanson joyeuse, harpe et clavecin,

Marguerite Roesgen-Champion

Concerto en fa, harpe, clavecin,

harpe et cordes, Georg Friedrich Haendel

16 décembre 1975 CHANTONS NOEL

Pavane, orgue et instruments anciens, Pierre

Attaingnant

Noëls pour les instruments, orgue et instruments

anciens, Marc Antoine Charpentier

Pastorale, orgue et instruments anciens, Reinhard

Keiser

Pastorale, grand orgue, Louis Vierne

Trois Noëls, suite instrumentale et orgue

Bel astre que j’adore, choeur,

orgue et instruments, René Blin

Noël et danse de Bourgogne, chœur, orgue et

instruments anciens, XVIe siècle

20 janvier 1976 MUSIQUE RELIGIEUSE

RUSSE

Prélude en ré, op. 93, grand orgue, Alexandre

Glazounov

Largo, grand orgue, Ivan Kryjanowsky

10 février 1976 MUSIQUE RELIGIEUSE ET

ROMANTIQUES ETRANGERS

Sonate n° 5 (fragments), grand orgue, Félix

Mendelssohn

Etude en forme de Canon n° 2, grand orgue, Robert

Schumann

Prélude sur B.A.C.H., grand orgue, Franz

Liszt

Geitsliches Lied, chœur et deux orgues,

Johannes Brahms

Deux Préludes de Chorals, grand orgue, Johannes

Brahms

27 avril 1976 CLASSIQUES ITALIENS

I cieli immensi narrano, chœur et orgue,

Benedetto Marcello

Credo, chœur, orgue et orchestre, Antonio Vivaldi

Adagio, orgue et orchestre, Tomaso Albinoni

Laudate pueri Dominum, solo, chœur, orgue et

orchestre, Antonio Caldara

25 mai 1976 INAUGURATION DE L’ORGUE DE CHOEUR

Madrigal Viva la Musica, chœur, clavecin

et orgue, Giovanni Gabrieli

Concerto en fa n° 4, orgue, clavecin

et orchestre, Georg Friedrich Haendel

Magnificat, chœur, orchestre, clavecin et orgue,

Johann Christian Bach

22 juin 1976 CLASSIQUES ANGLAIS

Anthem O sing unto the Lord,