( reproduit in Musica, mars 1903, coll. D.H.M. ) DR

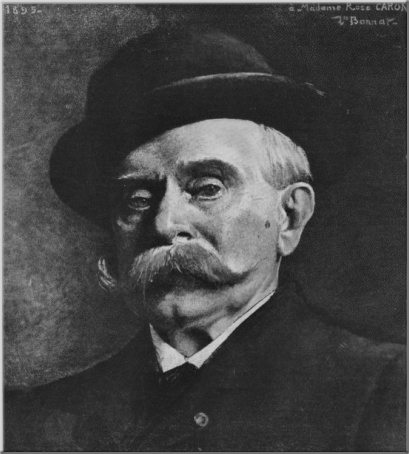

ERNEST REYER

(1823 – 1909)

|

| Ernest Reyer, portrait peint en 1895 par Léon Bonnat, pour Mme Rose Caron ( reproduit in Musica, mars 1903, coll. D.H.M. ) DR |

par Hugues Imbert

in Nouveaux profils de musiciens

(Paris, Fischbacher, 1892)

« Il y a une chose que j'aime beaucoup dans Leconte de Lisle, c'est son indifférence du succès ; cela est fort et prouve en sa faveur plus que bien des triomphes ».

Cette juste appréciation par G. Flaubert du tempérament de l'auteur des Poèmes barbares pourrait s'appliquer à Ernest Reyer. De sa tour d'ivoire il a pu contempler les grotesques débitant des insanités sur son maître Berlioz et sur lui ; il a vu, sans s'émouvoir, la haine de la gent lilliputienne pour tout ce qui est grand et robuste. Il a eu la fierté de lui-même, la conscience de sa force, une profonde conviction dans l'Art, une admiration du Beau ; rien n'a pu le faire dévier de sa route. Le succès est venu (et encore dans une certaine mesure), sans qu'il ait fait aucune courbette à la foule et, en cela, il a bien suivi l'exemple de Berlioz. Quelle profonde ironie, soulignant une grande vérité, dans ces lignes écrites par l'auteur de Sigurd à la fin de la préface de ses Notes de musique : « Aujourd'hui plus que jamais les musiciens ont des loisirs pour faire autre chose que de la musique ». Et celles-ci écrites le 5 mai l878 à l'occasion de la reprise de la Statue à l'Opéra-Comique : « La reprise de la Statue me vaudra la représentation de Sigurd à l'Opéra dans vingt ans. J'en suis d'autant plus certain, qu'à ce moment la l'Opéra aura changé de maître et que moi, très probablement, je serai mort ». Heureusement que la prédiction si pessimiste de Reyer ne se sera pas réalisée : Sigurd n'a pas attendu vingt ans pour être représenté, et l'auteur n'est pas mort, puisqu'il nous a donné Salammbo. Il est vrai que, pas plus que son maître Berlioz, Reyer n'a été gâté par les succès ; et il a du fort souvent aller cueillir à l'étranger les lauriers que lui refusait son pays. Puis, voyez quelle mauvaise étoile! Maître Wolfram, représenté le 20 mai 1854, disparut du répertoire, parce que l'auteur refusait à juste titre de consentir à la suppression des chœurs, qui lui avait été demandée. Sacountala, ballet en deux actes, monté sous la direction d'A. Royer à l'Opéra (14 juillet 1858), n'eut que quelques représentations, parce que la principale interprète, Mlle Ferraris, quitta Paris pour se rendre à Saint-Petersbourg; puis l'incendie des magasins de l'Opéra détruisit les décors. Erostrate, joué avec succès à Bade (23 août 1862), ne réussit pas à l'Opéra en 187l, par suite d'une cabale qui reprochait à Reyer d'avoir dédié son œuvre à la reine Augusta. Or cette dédicace date de 1862, et Reyer pouvait-il prévoir à cette époque les terribles évènements de 1870? Le grand succès de Sigurd à la Monnaie de Bruxelles finit par lui ouvrir les portes de l'Opéra ; mais la direction crut devoir servir, à petites doses, cette œuvre forte à ses abonnés.

Quant à Salammbo, on sait quelles difficultés surgirent entre les directeurs de l'Opéra et Ernest Reyer.

Un des motifs qui ont toujours tenu en garde le public français (nous parlons ici du public peu éclairé) contre Ernest Reyer, c'est l'admiration profonde, sans bornes, qu'il a eue de tout temps pour les chefs-d'oeuvre de l'école allemande, auxquels il se dit « redevable du peu qu'il sait ». Cette admiration, il l'a manifestée en toute occasion, même dans les situations les plus critiques. Nous nous souvenons encore avec quelle vivacité, avec quelle conviction il prononça, lors du banquet offert par souscription à M. Ch. Lamoureux, après l'interruption forcée des représentations de Lohengrin à l'Eden, le toast suivant :

« Mon cher Lamoureux,

« Nous vous devons, à vous qui nous avez fait applaudir, entouré de tout le prestige d'une exécution incomparable, l'un des chefs-d'œuvre de la musique moderne, nous vous devons une des plus grandes joies, une des émotions les plus vives que nous ayons jamais ressenties.

« Vous nous avez donné une fête superbe, que l’on a improprement appelée « une fête sans lendemain ».

« Peut-être cette fête mémorable n'aura-t-elle son lendemain que dans un avenir plus ou moins éloigné, mais elle l'aura, nous en sommes entièrement convaincus.

« Et voilà pourquoi il ne faut pas que la détermination que vous avez prise soit irrévocable.

« Voilà pourquoi, au nom de tous ceux qui sont ici et de tous ceux qui regrettent de n'être pas venus, je vous adjure de ne pas laisser tomber ce bâton de commandement que vous avez tenu d'une main si vaillante, si hardie. Les vrais artistes, les vrais amis de l'art, ceux qui ne nient ni le progrès ni la lumière sont avec vous. « Permettez-moi, mon cher Lamoureux, de mettre dans le toast que je vous porte un élan de reconnaissance, un témoignage de haute estime et de sincère amitié ».

Le curieux patriotisme que celui qui consisterait à proscrire les œuvres de maîtres tels que Gluck, Beethoven, Mendelssohn, Schumann, Brahms, Wagner, sous prétexte qu'ils sont Allemands! Ne fait-il pas plutôt acte de patriotisme celui qui tente d'élever le niveau de l'art en France, en donnant pour modèles à suivre les chefs-d'œuvre, à quelque nation qu'ils appartiennent!

Comme Berlioz, Reyer était donc un novateur, et il devait trouver des adversaires dans toute cette pléiade de dilettanti, qui ne veulent point être dérangés dans leurs habitudes routinières, ni être battus en brèche dans leur préférences.

A voir son attitude martiale, on pourrait s'attendre de la part de l'auteur de Sigurd à une critique flamboyante, tranchant les questions à coups de sabre, frappant d'estoc et de taille; on imaginerait une plume sinon trempée dans le fiel, du moins acérée comme celle de Berlioz. Il n'en est rien ; cette critique est vive, alerte, mais elle n'a rien d'agressif. Succédant, au Journal des Débats, à un lutteur comme Berlioz, Il a su, tout en enveloppant certains jugements d'habiles réticences, se montrer affable et bienveillant et ne point accumuler sur lui, comme son illustre devancier, les colères et les rancunes. Nous entretient-il d'Auber, il avance « qu'on a un peu exagéré en disant que M. Auber n'aimait pas sa musique et n'avait jamais eu, en composant, d'autre compagnon que l'ennui... Il n'a jamais connu, même en écrivant ses meilleurs ouvrages, cette folle ivresse qui s'empare à certains moments de l’âme du compositeur, du poète... » C'était dire qu'Auber composa toute sa vie par passe-temps et non par amour pour l'Art. Et certes rien n'est plus exact. — S'il met en relief le labeur colossal auquel s'est livré M. Fétis, il n'oublie pas de rappeler que « jamais écrivain ne fut si contredit dans ses opinions ni taxé d'autant d'erreurs ; évidemment son œuvre est trop vaste pour être parfaite... On a reproché également à M. Fétis, avec une justesse de raison que je ne veux point examiner, de n'avoir pas toujours été guidé par la conviction la plus sincère dans les appréciations de sa critique... » Lorsqu'à la mort de Rossini, il écrivit à son sujet quelques pages d'apologie, il fit preuve d'une suprême habileté en donnant comme conclusion à son étude un aveu formulé par l'auteur de Guillaume Tell lui-même : « La musique est un art fugitif ; ce qu'admirait un siècle, un autre siècle le dénigre, et le courant de la mode entraîne bien souvent avec lui ce qu'une génération croyait impérissable. J'espère pourtant que trois choses me survivront : le 3e acte d’Othello, le 2e de Guillaume Tell et le Barbier de Séville tout entier ». Et Ernest Reyer ajoute : « Avec quel sentiment d'amertume a-t-il dû formuler ce jugement sévère, le compositeur qui, dans l'espace d'une vingtaine d'années, a écrit plus de cinquante ouvrages ! » Parcourez dans ces Notes de musique, dans ses articles des Débats, les comptes-rendus qu'il a donnés lui-même de ses pièces, Maître Wolfram, la Statue, Erostrate, etc…! Vous verrez avec quelle habileté et quelle finesse il manie la plume.

Si nous avons donné quelques extraits des écrits de Reyer, c'est afin de bien préciser la manière dont il a entendu exercer son devoir de critique. Compositeur, il n'avait pas sa liberté entière d'action pour apprécier les productions de ses confrères ; avec son admiration pour les chefs-d'œuvre de l'école allemande, il ne pouvait éprouver une bien vive sympathie pour une série de musiciens qui tenaient en piètre estime ses œuvres de prédilection et qui composaient dans une toute autre donnée que lui. En prenant la succession de Berlioz aux Débats, il évita adroitement l'écueil sur lequel vont le plus souvent échouer les compositeurs qui font le métier de critique. Et cependant, tout en ménageant l'éloge et le blâme, il a hautement avoué ses préférences; il a eu surtout le courage de déclarer que nous n'étions point un peuple de musiciens, mais que nous pouvions le devenir.1 Lisez, dans ses Souvenirs d’Allemagne, les belles pages qu'il a consacrées à la glorification de l'Art musical! Voyez avec quelle autorité il a su donner les plus sages conseils au point de vue de l'éducation et développer cette thèse, si souvent prêchée et combattue tour à tour, que la musique devrait être la langue universelle, et qu'un peuple, tout en ayant sa musique nationale, a le devoir d'étudier et d'admirer ce qui se fait de bien ailleurs que chez lui! Parcourez ces pages attentivement et vous découvrirez toute la raison d'être d'Ernest Reyer ; ses théories sur l'art sont en parfait accord avec ses créations musicales; l'écrivain et le musicien ne font qu'un.

*

* *

Ernest Reyer appartient à l'Ecole de l'Art pour l'Art, celle à laquelle se rattache G. Flaubert. Il a, du reste, avec l'auteur de Salammbô, bien des points de ressemblance. Comme lui, il déteste cette bourgeoisie qui se complaît dans les banalités, dans le bavardage de l'antique vaudeville avec couplets. N'est-ce pas Flaubert qui, évoquant le souvenir de l'Opéra-Comique, à propos des romans d'Alexandre Dumas, a écrit ceci : « D'où vient le prodigieux succès des romans de Dumas? C'est qu'il ne faut pour les lire aucune initiation ; l'action en est amusante. On se distrait donc pendant qu'on les lit; puis, le livre fermé, comme aucune impression ne vous reste et que tout cela a passé comme de l'eau claire, on retourne à ses affaires. Charmant! La même critique est applicable à l'Opéra-Comique (genre français)2». Oui certes ; mais le malheur est que Flaubert s'est mis en contradiction avec lui-même, comme il l'était avec son milieu, en s'acharnant à la réalisation d'une œuvre (Madame Bovary) où il n'avait à peindre que les types les plus embourgeoisés de la création. C'est en lisant sa correspondance que l'on voit la peine qu'il se donna pour achever une œuvre, dont les figures diverses étaient précisément celles qu'il détestait le plus cordialement. La Tentation de Saint Antoine, Salammbô, la Légende de Saint Julien l'hospitalier, voilà des sujets qui convenaient à sa nature shakspearienne!

Ernest Reyer, lui, fut plus conséquent avec lui-même. Selam, Sacountala, la Statue, Erostrate, Sigurd, Salammbô, sont autant de sujets qui, par leur caractère élevé, devaient séduire, avant tout, le musicien épris de romantisme et d'orientalisme. Et, ici, nous retrouvons encore une analogie entre les tendances du musicien et celles du littérateur qui, à la suite de son voyage en Orient, avait subi le charme du pays du soleil et avouait que cette phrase de Rabelais lui trottait dans la tête : « L'Afrique apporte toujours quelque chose de nouveau ». Salammbô en fut bien la preuve et, après avoir si fortement passionné le créateur lui-même, cette étonnante figure carthaginoise devait hanter par contre-coup l'imagination du compositeur.

Ne serait-on pas amené à retrouver une sorte d'atavisme oriental chez cet homme, né sur les bords de la Méditerranée, dans cette ancienne colonie phocéenne, Marseille3, puis transféré dès l’âge de seize ans, en plein milieu oriental, en Algérie, où son oncle, Louis Farrenc, était alors trésorier-payeur dans la province de Constantine ? Tel qu'une plante qui se nourrit et se développe dans le sol où elle a pris racine, l'esprit grandit et se façonne dans le milieu où il se trouve placé dès le plus jeune âge. Les impressions qu'il en reçoit sont ineffaçables et se feront sentir dans tous les actes qui émaneront de lui, au fur et à mesure de sa croissance. Lorsque l’on voit Ernest Reyer choisir de préférence les sujets de ses créations musicales parmi les scènes inspirées par l'Orient, le psychologue doit se demander si cette préférence ne lui est pas venue inconsciemment par suite de cette loi mystérieuse de l’influence des milieux. Sa première œuvre importante est une ode-symphonie orientale, le Sélam, qu'écrivit pour lui le poète des Emaux et Camées, l'auteur de la Momie, l'orientaliste Théophile Gautier. C'est lui qui traça également, sur un sujet indien, le scénario de Sacountala, ballet en deux actes, qui fut représenté à l'Opéra le l4 juillet 1858. Dans la Statue, ne trouve-t-on pas tout a la fois la gaîté et la mélancolie de l'Orient, et Salammbô ne nous présente-t-elle pas les tableaux si caractéristiques de la vie carthaginoise ?

Et ce n'est point seulement dans ses aspirations littéraires, dans ses goûts pour l'orientalisme et les belles légendes d'antan, dans sa haine contre la bourgeoisie qu'existe une affinité très marquée entre Ernest Reyer et G. Flaubert. La ressemblance se poursuit jusque dans certaines attitudes du corps, certaines particularités physiques. « La façon d'aller et de venir de ce géant à longues moustaches, nous dit Paul Bourget dans son étude psychologique sur G. Flaubert, la forme de ses chapeaux, la coupe de ses pantalons à la hussarde, l'enflure de sa voix, surtout, et l'ampleur de ses gestes rappelaient, par une évidente analogie, le je ne sais quoi d'un peu théâtral, même dans la bonhomie, dernier reste d'un amour passionné du grandiose, qui éclate chez tous les survivants de cette époque, dont Frédérick fut l'acteur type ». Moins théâtral dans son attitude, plus modernisé dans sa tenue, Reyer, avec ses épaisses moustaches, la démarche un peu raide, la voix brève, le regard vif, le serrement de main brusque, qui lui donnent l'apparence d'un officier de cavalerie, est un diminutif de Flaubert. Il doit aimer ces belles et poétiques périodes des maîtres du Romantisme, que Flaubert débitait avec sa voix de tonnerre dans les réunions du restaurant Magny. C'est à ces maîtres, à Théophile Gautier, à Flaubert qu'il va demander ou qu'il emprunte la plupart des sujets à revêtir d'une trame musicale. En l872, il écrivait à un ami que Théophile Gautier s'était décidé à tailler un poème dramatique dans le beau roman carthaginois de Gustave Flaubert ; et il ajoutait: « Salammbô est en effet une œuvre qui, à part l’intérêt qu'elle peut avoir au théâtre, devait puissamment solliciter, tant par la nature du sujet que par les promesses d'une éblouissante mise en scène, un maître coloriste tel que Gautier ». Elle devait si fortement le tenter, lui aussi, cette Salammbô que, depuis l'exécution de Sigurd, elle a pris tous ses instants.

Coïncidence curieuse! c'est à un orientaliste pur, à Félicien David qu'il succède le 11 novembre 1876, comme académicien ; l'article nécrologique que Reyer avait consacré à l'auteur du Désert dans le Journal des Débats, quelques semaines avant son entrée à l'Institut, se terminait par ces lignes : « Félicien David était officier de la Légion d'honneur et membre de l'Institut, où il avait succédé à Hector Berlioz. Son fauteuil est vacant ; mais je voudrais bien savoir quel est celui d'entre nous qui, aspirant à prendre sa place, oserait se dire digne de le remplacer ». C'est au signataire même des lignes que l'on vient de lire qu'échut cet honneur et, sans vouloir être grand prophète, nous pensons que, malgré la note personnelle de Félicien David, la postérité assignera une place plus élevée à l'auteur de Sigurd et de Salammbô qu'à l'auteur du Désert et de Lalla Rouk. Certes, avec sa pureté de style, une certaine élégance de la forme, un charme mélodique inspiré par ses souvenirs de l’Orient, Félicien David restera, surtout avec son ode-symphonie le Désert, le créateur d'une forme particulière dans laquelle il chanta, le premier, « les couchers de soleil à travers les bois de palmiers, l’eau transparente du Nil reflétant les rayons argentés de la lune, les chansons des chameliers, la rêverie sous la tente, les danses des almées et la prière du Muezzin, le silence, l'immensité du désert, le simoun dispersant les longues caravanes ». Mais la force, la puissance lui manquent et, dans les œuvres postérieures, il ne resta pas à la hauteur qu'il avait atteinte avec le Désert ; nombre de chœurs sortis de sa plume n'ont d'autre valeur que l'habileté déployée à faire chanter les voix. Ils n'ont même absolument rien d'oriental et ne s'élèvent pas au-dessus de certains chœurs d'orphéon.

A cette tendance très marquée pour l’Orient s'arrête la similitude à signaler entre les deux compositeurs, Félicien David et Ernest Reyer.

Le premier était un musicien d'instinct, plutôt qu'un musicien façonné par l’étude. Sa muse était féminine et il a chanté l’Orient en contemplatif, en rêveur. Il a ressenti cette influence des pays chauds, cette morbidesse que nous avons été à même de constater sous les palmiers et les orangers de Blidah ; sa musique s'en est imprégnée et c'est la note qui domine dans ses œuvres, la seule peut-être qui ait une réelle valeur. Lorsqu'il a voulu employer la force, il s'est montré tout à fait inférieur. C'est qu'il ne s'était pas abreuvé à cette source féconde où vont puiser tous les grands musiciens. Parmi les maîtres allemands il connaissait surtout Haydn et Mozart; il était venu trop tôt pour avoir pu apprécier les œuvres grandioses de Beethoven, de Schumann et de Wagner!... Ajoutons que ses études de composition, d’instrumentation furent très superficielles, puisqu'il ne reçut que pendant dix-huit mois l'enseignement régulier de la composition. Enfin son tempérament ne comportait pas une bien grande envergure.

Le second a été, après Berlioz, celui parmi les compositeurs français qui, frappé des sévères beautés de la musique allemande, a cherché à unir la muse française à la muse d'outre-Rhin. C'est un admirateur de Beethoven, Schumann, Brahms, Wagner ; c'est surtout un disciple de Gluck et de Weber. On reconnaît dans toutes ses œuvres l'influence prépondérante que ces deux maîtres ont exercée sur lui ; le souffle de leur génie anime les grandes figures de Sigurd, de Brunehild, de Salammbô, Comme Berlioz, il a acquis, au contact de ces géants, une force, une puissance merveilleuse ; mais il est resté personnel et sa griffe se reconnaîtra toujours. Si, dès l'abord, il ne sut pas distinguer les beautés de Tristan et Yseult, si son admiration pour les œuvres du maître de Bayreuth s'arrêtait autrefois à Lohengrin, il n'en fut pas moins par la suite un des plus chauds partisans de R. Wagner. Il faut même rappeler ici ce qu'il écrivait à la suite de la représentation de Proserpine de Saint-Saëns : « Atteints de wagnérisme, nous le sommes à peu près tous, à des degrés différents peut-être; mais nous avons bu et nous boirons à la même source et la seule précaution à prendre est de n'y pas noyer notre personnalité ». Sa personnalité est assez grande pour qu'elle n'ait pas couru le danger signalé par lui-même. — Nous ajouterons que, si une affinité existe entre la musique de Reyer et celle d'un maître allemand, c'est plutôt avec celle de Weber qu'avec celle de R. Wagner.

Dans le principe, nous venons de l'indiquer, Ernest Reyer n'admirait pas Richard Wagner sans restriction et il faut lire, pour bien connaître son opinion, les pages qu'il lui a consacrées dans ses Souvenirs d’Allemagne4. II est juste de dire que ces pages datent de l'année l864 et qu'à cette époque on ne pouvait réellement apprécier que les œuvres exécutées dans leur entier, Rienzi, le Vaisseau-Fantôme, Tannhäuser et Lohengrin, tandis qu'on ne connaissait que par la lecture de la partition ou l'audition de morceaux fragmentés, les Nibelungen, Tristan et Yseult et les Maîtres-Chanteurs, II n'est donc pas surprenant que Reyer ait exprimé son opinion personnelle sur R. Wagner de la façon suivante : « Il y a en lui deux hommcs dont il semble que l'un cherche à faire oublier l'autre, et louer devant le maître Tannhœuser ou Lohengrin, c'est presque blâmer implicitement les Nibelungen et Tristan et Yseult ». Les innovations qu'avait fait pressentir Richard Wagner dans la préface de son poème des Nibelungen et qui avaient trait à la construction d'un théâtre spécial, en forme d'amphithéâtre, machiné uniquement en vue des exigences artistiques, ou l'orchestre serait soigneusement dérobé aux regards de l'auditoire, avaient soulevé quelques critiques de la part de l'auteur de Sigurd. L'invisibilité de l'orchestre lui paraissait difficile à réaliser. La construction du théâtre de Bayreuth, avec toutes les modifications si heureusement rêvées et mises à exécution par Richard Wagner, a répondu victorieusement aux réserves formulées dès le principe par Ernest Reyer et bien d'autres musiciens. C'est le théâtre-modèle par excellence et il serait à désirer qu'il fut adopté dans tous les grands centres artistiques ; mais le temps a marché et Wagner également. Des beautés gracieuses du Vaisseau-Fantôme, de Lohengrin il est passé aux beautés mâles des Nibelungen, de Parsifal. Et le public intelligent l'a suivi dans ce mouvement ascensionnel, comme il a suivi l'auteur de la Symphonie pastorale lorsqu'à l'apogée de sa carrière il produisit ces chefs-d'œuvre qui devancèrent leur siècle : la Symphonie avec chœur, la Messe en ré !

Ernest Reyer est un des rares écrivains, avec Adolphe Jullien, qui ait rendu justice, dès la première heure, à Robert Schumann. Sans être un enthousiaste, comme nous, des œuvres du maître de Zwickau, du chantre des larmes, il a su, dans ses Souvenirs d'Allemagne, lui donner une marque de vive sympathie et, s'appuyant sur certains passages de l'excellente notice biographique que lui a consacrée M. le baron Ernouf, il se demande s'il ne serait pas nécessaire de créer à Paris une société symphonique qui, sans parti pris d'école, ferait pour l’art en général ce que ses aînés ont fait pour une fraction des chefs-d'œuvre de l'ancienne école. Le vœu formé par Ernest Reyer en 1864 s'est réalisé, puisqu'à la suite de l'initiative prise par Seghers et Pasdeloup, deux nouvelles associations artistiques se sont créées, qui nous ont permis d'entendre et d'apprécier non seulement les œuvres de l'école française, mais celles des écoles allemande, russe, scandinave, etc... MM. Colonne et Lamoureux auront donc contribué, dans une certaine mesure, à nous faire aimer « les morts illustres et les vivants qui marchent sur leur trace » ; ils auront apporté une des assises de l'édifice du temple à élever pour former le goût et l'éducation du public en France.

Quant aux desiderata formulés par Reyer relativement à l'Académie Nationale de musique, ils sont loin d'être exaucés! On ne joue jamais à l'Opéra, Alceste, Armide, Orphée, Euryanthe, Obéron, Fidelio, les Troyens, Tannhœuser, Lohengrin, les Nibelungen, Parsifal ..., on exécute rarement Don Juan, Freischütz, Sigurd..., on ne nous a pas fait entendre Salammbô ! Mais nous possédons la Favorite, Lucie... et les dames du corps de ballet! Que voulez-vous de plus ?5

*

* *

L'orchestre d'Ernest Reyer est admirablement traité, a dit très justement M. Adolphe Jullien : « C'est par cette instrumentation sans pareille aujourd'hui, que Reyer a su nous dévoiler le plus profond de la pensée et du cœur de ses héros ». II est hors de doute que c'est en étudiant les chefs-d'œuvre des maîtres allemands, de Beethoven, de Weber surtout, que l'auteur de Sigurd a acquis cette science incomparable de l'emploi, de l'expression et de la valeur des instruments. Comme tout compositeur, il a ses préférences marquées pour certains groupes. Les flûtes, hautbois, clarinettes, bassons, le cor surtout, interviennent souvent dans ses partitions et il a su allier habilement leurs timbres à ceux des instruments à archets. Un instrument qu'il déteste profondément par exemple est le piston, qui remplace aujourd'hui si désavantageusement la trompette au timbre éclatant, et cela pour permettre aux exécutants d'éviter les couacs que leur inhabileté leur faisait commettre. L'adjonction des pistons aux trompettes et aux cors a introduit une vulgarité déplorable dans l'orchestre. Nous avons raconté, dans la biographie de René de Boisdeffre, certaine aventure plaisante qui dénote bien la nervosité de Reyer, lorsque les sons vulgaires du piston viennent frapper son oreille; nous reproduisons ici ce qu'il a écrit dans ses Souvenirs d'Allemagne au sujet de la suppression des trompettes et des cors :

« En Allemagne, bien plus que chez nous, le piston a fait son chemin, et presque tous les compositeurs, à l'exemple de M. Richard Wagner, ne se servent plus guère que de trompettes et de cors à pistons; le timbre et le caractère de ces instruments, ainsi modifiés, changent tout à fait la physionomie de l'orchestre ; les notes bouchées, écrites avec intention dans les partitions anciennes, sont maintenant presque toujours jouées en sons ouverts et l’on n'entend plus ces notes étincelantes de la trompette ordinaire qui étaient comme des points lumineux placés dans l’orchestre. On m'a souvent objecté que les pistons adaptés aux cors et aux trompettes, tout en simplifiant l'étude de ces instruments, leur donnaient plus de justesse et faisaient disparaître les dangers du couac. Les sectateurs du piston prétendent aussi que le compositeur était trop souvent gêné autrefois par la nécessité de faire changer de tons aux trompettes et aux cors, non seulement en passant d'un morceau à un autre, mais aussi dans le même morceau ; bien souvent aussi, il était arrêté au milieu d'une phrase par des notes manquant à la trompette et s'entendant à peine sur le cor, tandis qu'aujourd'hui, grâce au système des pistons, avec un cor en fa et un cornet en si b, on peut parcourir l'échelle chromatique de la gamme et aller d'un bout à l'autre d'une partition. Toutes ces objections et bien d'autres ne m'ont jamais convaincu : d'abord, l'instrumentiste qui joue faux s'en prend toujours à son instrument ; quant aux couacs (c'est le mot consacré), du moment que le danger d'en faire n'existe plus, il n'y a plus de talent à les éviter, et, pour ce qui est des changements de tons, j'avoue que, s'ils ont des inconvénients, ils ont du moins, particulièrement pour le cor, l'avantage de varier le timbre de l'instrument et d'offrir, par conséquent, de plus grandes ressources au compositeur. Que dirait Weber, qui s'est servi des cors d'une si merveilleuse façon, s'il entendait Freischütz ou Obéron exécutés par des cors en fa et tout en sons ouverts?... Sur les cors à pistons comme sur les cors ordinaires les notes bouchées peuvent se faire ; mais, ainsi que je l'ai dit plus haut, la plupart des instrumentistes ne les font pas. Je ne parle que de celles que le compositeur a écrites avec intention et pour des effets particuliers ; quant aux autres, la nécessité de les éviter ou d'en user sobrement obligeait le compositeur à une étude spéciale de l'instrument et le forçait à acquérir une expérience dont il n'a que faire aujourd'hui. Est-ce là un progrès, une amélioration? Je ne le pense pas. D'ailleurs, l'invention des pistons appliqués aux cors et aux trompettes n'est pas aussi récente qu'on le croit en général ; elle date presque du commencement de ce siècle : c'est Jean-Henri Stœlzel qui, en l806, eut l'idée de perfectionner les instruments de cuivre, en augmentant leur échelle diatonique et chromatique. « Il fit entendre à Breslau, en Silésie, un cor fabriqué d'après son nouveau système et sa découverte ayant été goûtée, disent MM. Escudier frères dans leur Dictionnaire de Musique, il la publia en 1814 ». Beethoven et Weber, qui étaient contemporains de Jean-Henri Stœlzel, ont peut-être goûté sa précieuse découverte, mais ils n'en ont pas profité.

« Les trombones à pistons que les allemands ont adoptés sont bien loin d'avoir l'éclat et le mordant des trombones à coulisses dont nous nous servons encore et que nous ferons bien de conserver le plus longtemps possible. Nous avons remplacé le trombone alto et le trombone basse par le trombone ténor ; il faut nous en tenir là. — A l'aide des pistons, il paraît qu'on peut arriver assez facilement à exécuter sur le trombone les variations les plus compliquées, par exemple celles que Paganini a composées sur le Carnaval de Venise. Je demanderai encore si c'est là un perfectionnement, si c'est là un progrès. Les pistons, en supposant qu'ils soient une ressource pour les maîtres, offrent au compositeur inexpérimenté des dangers qu'il ne sait pas toujours éviter et jamais nos orchestres n'ont été aussi bruyants et d'une aussi vulgaire sonorité que depuis que les cornets à pistons y chantent des cavatines.

« Il est fâcheux vraiment que l'invention des pistons ne puisse pas être appliquée aux instruments à percussion, aux timbales par exemple; mais un facteur célèbre a trouvé, dit-on, le moyen d'éviter au timbalier le travail que celui-ci est obligé de faire pour diminuer ou augmenter la tension de son instrument et il a inventé un jeu chromatique de timbales qui a l'avantage de tenir beaucoup moins de place dans l'orchestre que les quatre timbales dont s'est servi Meyerbeer dans Robert le Diable. Quant à la sonorité et aux qualités de timbre du nouvel instrument, ce sont choses secondaires.

« Certes, ce n'est pas de nos jours que Terpandre de Lesbos ou Thimothée de Milet seraient blâmés par nos éphores pour avoir ajouté de nouvelles cordes à leur lyre ».

Ces lignes nous laissent voir quel intérêt Reyer prend au choix des instruments, quelle étude patiente il en a faite. Et nous aurions pu citer bien d'autres pages des Notes de Musique, dans lesquelles il émet les idées les plus justes sur la nature, la valeur, l'emploi des divers instruments de l'orchestre. Il n'est plus le temps où un compositeur français considérait l'orchestration comme un hors-d'œuvre ; Berlioz, Gounod, Reyer, Saint-Saëns, Massenet, Fauré, Vincent d'Indy, Chabrier et presque toute la jeune école française ont senti quel avenir était réservé à l'instrumentation dans les oeuvres dramatiques et se sont préoccupés de la perfection à apporter aux nuances et aux timbres de l'orchestre. Le succès est venu couronner leurs efforts.

Ernest Reyer n'a pas été moins bien inspiré lorsque, suivant les exemples des grands maîtres, depuis Gluck jusqu'a Richard Wagner, il a fait choix de motifs caractéristiques pour dépeindre et accompagner chacun des héros de ses drames. Ces motifs, sans avoir pris une trop grande importance, sont habilement développés et toujours très justement appropriés au personnage qu'il représente, au souvenir qu'il évoque, au sentiment qu'il veut rendre. C'est principalement dans Sigurd et Salammbô que leur auteur en a fait un emploi judicieux.

Jetterons-nous une ombre sur le tableau, en rappelant ici les reproches qui ont été adressés à Ernest Reyer. On a parlé de fautes contre la grammaire! Mais les plus grands maîtres ont-ils toujours suivi les règles des traités d'harmonie ? Beethoven, le premier, Schumann, Brahms, Berlioz, R. Wagner et bien d'autres en musique, — Michel-Ange, Rembrandt, Delacroix, en peinture, — n'ont pas cru que le génie pouvait se règler sur des principes qui sont soumis, comme tout ici-bas, à des modifications successives. Ces grands créateurs, qui connaissaient parfaitement l’orthographe de leur art, pouvaient sans danger violer les fameux principes, lorsque le résultat devait aboutir à la création d'œuvres d'une conception et d'une expression élevées à la plus haute puissance.

Rappellerons-nous également qu'à l'exemple de Berlioz, Reyer n'a pas toujours été heureux dans l'emploi de certaines idées, de divers motifs qui sont loin d’être empreints de distinction. A côté de coups d’aile prodigieux se perçoivent malheureusement des affaissements, des laisser aller, des vulgarités qui se comprennent difficilement de la part d’un artiste dont la muse est si noble et si fière.

Et, il faut bien le dire, voilà un défaut commun à notre école française, que l’on ne trouve jamais dans les maîtres d'outre-Rhin. Lisez les pages dans lesquelles ils ont cherché à peindre des scènes populaires, de véritables kermesses, des refrains de chasseurs ou de soldats. Leur familiarité n'a jamais rien de vulgaire. Dans cette œuvre, merveilleux reflet des beautés de la nature, le Freischütz, des éclairs de franche gaîté la traversent ; mais Weber a su donner à ses chœurs de chasseurs, à la joie robuste des paysans, et même à la marche comique des ménétriers, un rehaut de grâce naïve. La Réunion joyeuse des Paysans, dans la Symphonie pastorale, avec ses refrains de musette confiés au hautbois et accompagnés par le basson, avec ses airs de danse campagnarde, n'est-elle pas une page d'un comique du meilleur aloi! Dans une œuvre moderne, les Maîtres Chanteurs, R. Wagner n'a-t-il pas su revêtir la trame musicale d'une distinction qui exclue tout apprêt et d'un goût raffiné, lorsqu'il a voulu représenter les scènes les plus joviales, les plus grotesques?

Avouons-le, Berlioz a possédé ce défaut de vulgarité peut-être plus que Reyer ; il est même surprenant qu'un critique comme lui, qui, pendant toute sa carrière, avait combattu les formes surannées, banales, ait osé écrire, lorsqu'il tenait la plume du compositeur, maintes pages qu'il aurait absolument condamnées comme critique et qu'il n'ait point été choqué des disparates existant dans telles ou telles de ses œuvres6. Il est vrai que, parfois, il s'élève si haut! Puis son coloris orchestral est si merveilleux qu'il arrive à atténuer la vulgarité du motif, en lui donnant une force, un sentiment intense!

Des œuvres de Reyer nous dirons peu de chose, le but de cette étude n'étant pas d'entrer dans l'examen approfondi des partitions du maître. D'autres critiques ont fait, du reste, ce travail avant nous et l'ont bien fait.

Donnons tout d'abord l'état chronologique des principales oeuvres :

1850 — Le Selam, d'après Théophile Gautier. Ode symphonique orientale pour chœur, soli et orchestre (5 avril l850).

1854 — Maître Wolfram, opéra en un acte, d'après le poème de Méry, en collaboration de Paul Bocage, Gautier, Louis de Cormenin, du Camp, du Locle, etc. (20 mai 1854).

1858 — Sacountala, ballet en deux actes, de Théophile Gautier. (Théâtre de l’Opéra,1 4 juillet 1858).

1861 — La Statue, poème de J. Barbier et M. Carré, opéra-comique en trois actes (Théâtre-Lyrique, 11 avril 1861).

1862 — Erostrate, opéra en deux actes, poème de Méry et d'Emilien Pacini (Théâtre de Bade, 23 août 1862).

1888 — Sigurd, poème d'Alfred Blau et de Camille du Locle, opéra en quatre actes (Théâtre de la Monnaie, à Bruxelles, l888).

1890 — Salammbô, opéra en cinq actes, livret de Camille du Locle, d'après Gustave Flaubert (Théâtre de la Monnaie, à Bruxelles, 10 février 1890).

|

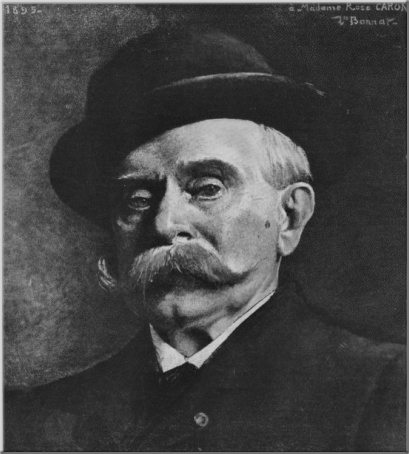

| Ernest Reyer, vers 1890 ( eau-forte par A. et E. Burney, in Nouveaux profils de musiciens, Paris, Fischbacher, 1892, coll. Max Méreaux ) DR |

Ernest Reyer a composé en outre un certain nombre de morceaux détachés et de divers caractères, qui sont beaucoup moins connus que ses œuvres dramatiques.

C'est à un de ces morceaux que se rapporte l'anecdote racontée par G. Flaubert dans une lettre adressée par lui à Mme Louise Collet7, et que nous reproduisons à titre de curiosité :

« Tu sais ou ne sais pas que Reyer avait écrit à Bouilhet pour lui demander la permission de mettre en musique sa pièce à Rachel « Je ne suis pas le Christ », permission qui fut accordée. Samedi, Bouilhet a reçu cela, qui a pour titre Rédemption (invention de l'éditeur ou du compositeur, lesquels du reste ont écrit tous les deux une lettre fort polie à Bouilhet) ; mais devine son ébahissement en voyant au plus haut de la feuille, au-dessus de la vignette, au-dessous du titre, cette dédicace: « A M. Maxime du Camp8 », Est-ce fort ? C'est si fort que ça n'a même aucun sens, puisque la pièce d'un bout à l'autre est adressée à quelqu'un et qu'elle portait, originairement, une dédicace qui en était tout le titre (celui de Rédemption le dénature même) ».

|

| Fragment de l'acte V du manuscrit autographe de Sigurd d'Ernest Reyer ( Musica, supplément, février 1907, coll. Max Méreaux ) DR |

Une des plus consciencieuses études consacrées à Ernest Reyer est celle que M. Henri de Curzon a faite de l'opéra de Sigurd. Dans les premiers chapitres de son livre, il a pris le soin de reconstituer la légende du héros franc, d'après les traditions primitives (l’Edda). Il a su faire venir en lumière cette mâle figure de Sigurd, nous raconter sa vie si remplie en exploits, sa bravoure, ses amours avec la divine Valkirie Brunehild, sa fin tragique..... Nous admirons en effet, dans cette antique légende, connue seulement des érudits, à défaut de l'intérêt du style, de la simplicité des épisodes, la forme pleine de poésie, la grandeur farouche mêlée à la naïveté et surtout un sentiment éminemment héroïque. — Dans la partie de l'ouvrage consacrée à l'analyse de l'opéra de Reyer, il a suivi pas à pas la poésie et a su faire ressortir les plus belles pages de l'œuvre. L'alliance étroite de la musique et des paroles, l'originalité et la variété, aussi bien dans le choix des idées que dans les intonations et le rythme, la préoccupation de bien saisir la situation dans son ensemble, de la serrer de près, enfin l'habileté de l'instrumentation et l'emploi des motifs caractéristiques sont autant de remarques des plus justes faites par l'auteur. C'est parce qu'elle renferme les qualités essentielles, — d'une part l'originalité, la sincérité, la personnalité, l'heureux choix des idées, — et d'autre part l'observation absolue et intelligente des caractères et des situations, que l'œuvre d'Ernest Reyer a atteint magnifiquement le but.

Comme préface à Salammbô, nous aurions à narrer les divers incidents qui ont précédé son émigration à Bruxelles. — Ce serait peut-être un peu long et fastidieux. Nous nous contenterons de rappeler que, dans une lettre rendue publique et adressée au Figaro, M. Ritt, un des directeurs de l'Opéra, avait laissé entendre que, si Salammbô n'était pas exécutée a Paris, c'était Reyer qui devait en assumer la responsabilité, attendu qu'il aurait répondu par un refus catégorique aux offres qui lui avaient été faites. — De sa bonne plume, Reyer riposta immédiatement par la lettre suivante envoyée au Figaro :

Paris, 11 juillet 1889.

« Mon cher Prével, »

« Il faut que j'aie la mémoire bien courte ou bien affaiblie, car je ne me souviens nullement des choses aimables, cordiales, gracieuses, affectueuses et très flatteuses que m'aurait dites M. Ritt à propos de Salammbô le lendemain de la répétition générale de Sigurd. Ce jour là, moi étant « très nerveux » et M. Ritt ayant ses nerfs, il fut question entre nous de tout autre chose que de Salammbô. Ce n'est que plusieurs mois après, pendant une visite que je faisais aux directeurs de l'Opéra — probablement pour leur demander s'ils etaient toujours aussi satisfaits des recettes de Sigurd — que M. Ritt dit à brûle-pourpoint : « Et Salammbô ?..... » A quoi je repondis «sèchement» (c'est bien possible) : « Salammbô, c'est pour Bruxelles ». Et ce fut tout. Je crois cependant (il y a des moments ou la mémoire me revient) que M. Ritt ajouta : « Vous avez choisi la un drôle de sujet ; j'ai essayé de lire le roman de Flaubert et je n'ai pu aller plus loin que le premier chapitre ».

« M. Ritt — et c'est là son excuse — était tout absorbé par la Dame de Monsoreau.

« Maintenant, comment expliquer que, ayant reçu de sérieuses propositions de la part des directeurs de l'Opéra, je sois allé faire une démarche auprès de M. Larroumet et de M. Lockroy pour leur dire qu'avant de répondre aux directeurs du Théâtre de la Monnaie, MM. Dupont et Lapissida, qui me demandaient ma partition, je désirais savoir si Salammbô avait quelque chance d'être jouée à l'Opéra ?

« Et comment et pourquoi, tout dernièrement encore, avant de rien conclure avec MM. Stoumon et Calabrési, redevenus directeurs du Théâtre de la Monnaie, ai-je renouvelé la même démarche auprès de M. Constans et avec le même succès ?

« Je n'ai nullement soulevé « l'incident Salammbô » et n'ai aucune envie de voir se prolonger une polémique qui, dans les circonstances actuelles, ne peut aboutir à rien. Mais je ne veux pas laisser dire ni laisser croire que c'est sans avoir fait la moindre tentative pour être joué à Paris que je me suis décidé à donner la primeur de mon opéra « à l'étranger ».

« Je retournerai donc à Bruxelles, où j'ai été si bien accueilli une première fois et où je serai heureux de retrouver des directeurs avec lesquels j'ai, depuis dix ans, les relations les plus courtoises, les plus amicales; des directeurs qui, faisant toujours passer la question d'art avant la question d’argent, se sont empressés d'engager Mme Rose Caron pour créer le principal rôle dans mon nouvel ouvrage.

« Je tiens beaucoup à Mme Rose Caron. Et qui sait si, un jour, Mme Caron, Salammbô et moi, nous ne nous retrouverons pas à l'Opéra.

« Comme le disait si bien le « lecteur assidu » du Figaro : « Tout arrive ».

« Bien cordialement.

E. reyer ».

Salammbo a en effet été exécutée au Théâtre de la Monnaie à Bruxelles, le 10 février 1890; on sait avec quel succès. L'émotion qu'elle a soulevée dans le public et dans la presse, avant même son apparition sur la scène, indique bien le vif intérêt qu'une œuvre de cette envergure devait inspirer, autant par l'élévation du sujet dû à la plume si colorée de Flaubert que par la valeur du compositeur, qui avait eu la grande idée d'en donner une traduction aussi littérale que possible. Et, à ce sujet, nous devons faire, dès le principe, une réserve.

Nous ne pensons pas que le roman de Salammbô eut du être pris pour sujet d'opéra. Les merveilleux et multiples tableaux de la vie carthaginoise, si bien dépeints par le style imagé de Flaubert, pouvaient-ils venir en lumière à la scène ? Le librettiste, M. Camille du Locle, devait-il s'attarder à toutes les scènes de détail au préjudice de l’exposition du drame, dont les grandes lignes doivent se percevoir sur le théâtre et ne pas être noyés dans les accessoires ? A-t-il bien su exposer l'état d'âme de ses personnages? La figure énigmatique de Salammbô a-t-elle été bien comprise ? Dans le roman, la fille d'Hamilcar le traverse comme une illuminée, comme une physionomie d'autant plus troublante qu'elle ne révèle pas son secret. Le point d'interrogation subsiste jusqu'à la phrase dernière de l'œuvre : « Salammbô se leva comme son époux, avec une coupe à la main, afin de boire aussi. Elle retomba la tête en arrière, par dessus le dossier du trône, — blême, roidie, les lèvres ouvertes, — et ses cheveux dénoués pendaient jusqu'à terre. — Ainsi mourut la fille d'Hamilcar pour avoir touché au manteau de Tânit ».

Elle emporte son secret dans la tombe.

M. Camille du Locle en a fait une amoureuse ordinaire de théâtre, qui se laisse deviner dès les premières scènes et qui se tue à la dernière.

L'œuvre si personnelle de Gustave Flaubert, au lieu d'être adaptée pour le théâtre, sous la forme d'un opéra, n'aurait-elle pas gagné à être transformée en drame, avec musique de scène, comme Manfred de Schumann, Egmont de Beethoven, — ou encore, purement et simplement, en poème symphonique et choral, comme la Damnation de Faust de Berlioz ? En présence de l'œuvre, telle que nous l'ont donnée Camille du Locle et Ernest Reyer, on serait tenté de répondre affirmativement.

Et cependant, la conception du musicien s'élève très haut dans l'échelle de l'art. Si les souvenirs grandioses des scènes si bien dépeintes par Flaubert nuisent à certaines parties de l'ouvrage, si la couleur locale fait un peu défaut, si les paysages de Carthage avec leurs teintes si chaudes ont été tracés d'un pinceau léger, si surtout certains épisodes du drame, très vigoureux dans l'œuvre primitive, ont pâli dans la traduction musicale, — si, d'autre part, le musicien a abusé de certaines formules harmoniques, telles que la tierce et la sixte, qui nous ramènent un peu en arrière, à Spontini par exemple, — il n'est pas moins vrai que, dans son ensemble, l'opéra de Salammbô est une œuvre forte. Des scènes comme celle du temple de Tânit, avec ses chœurs psalmodiés, les beaux duos entre Salammbô et le grand-prêtre Schahabarim, entre elle et Matho, — le merveilleux tableau de la terrasse de Mégara, le plus poétique de la partition, — le beau duo d'amour, sous la tente de Matho, dans lequel le musicien a su éviter toute sensualité, et qui est peut-être le point culminant de l'opéra, constituent une conception des plus idéalement élevées.

*

* *

Ernest Reyer a toujours professé pour son maître Berlioz une admiration et un respect que le temps n'a jamais affaiblis. Pendant la vie du Maître, il a proclamé hautement son génie et a prédit le succès qu'obtiendraient un jour des œuvres, comme la Damnation de Faust, les Troyens, l'Enfance du Christ, Roméo et Juliette. Il n'a cessé de réclamer l'exécution de ces maîtresses pages, où se révèlent les aspirations les plus élevées, les enthousiasmes, les découragements, les cris de passion et de désespoir et aussi les descriptions d'une poésie intense. Son appel a été entendu, sinon pendant la vie, du moins après la mort de celui dont l'âme fut si vaillante, l'esprit si étincelant et si mâle, de celui auquel ne s'appliqua jamais plus justement cette formule : « La lame a usé le fourreau ! »

Aux heures de tristesse, il fut son consolateur et, lorsque les premiers symptômes de la mort se manifestèrent, il ne quitta pas son chevet.

Ce grand enthousiasme pour Berlioz et son œuvre, il le laissa déborder dans l'éloquent et vibrant discours qu'il prononça le 17 octobre 1886, lors de ç'inauguration de la statue du maître dauphinois sur la place Vintimille. Il faut lire ce beau plaidoyer pour voir avec quelle autorité et quelle maîtrise il parle des choses de l’art et comment il a su assigner à l'auteur de la Damnation de Faust sa place dans l'histoire. La péroraison est triomphante: .

« Le voilà debout et rayonnant sur son piédestal de granit, l'éminent artiste, le Maître pour lequel nous avons combattu, nous aussi, et que nous avons aimé. Bonn a la statue de Beethoven, Salzbourg celle de Mozart, Dresde celle de Weber ; nous avons, nous, la statue de Berlioz. Soyons heureux et fiers de la posséder enfin et remercions ceux qui nous ont aides à élever ce monument, à rendre cet éclatant hommage à la gloire d'un musicien français, au traducteur inspiré de Shakespeare et de Virgile, au digne continuateur de Gluck et de Beethoven, à l'un des plus illustres compositeurs de tous les temps, au plus extraordinaire peut-être qui ait jamais existé9 » .

On sait que, dans son testament, Berlioz n'oublia pas Reyer. Il lui laissa son Paul et Virginie, annoté par lui et dont les marges sont littéralement couvertes de remarques et d'exclamations. La page finale du volume porte cette annotation de la main de Berlioz : « En somme, livre sublime, déchirant, délicieux, mais qui rendrait athée, si on ne l'était pas. H. B. »10 .

Berlioz avait-il pressenti que Reyer serait, après sa mort, le continuateur de ses idées, le propagateur de ses admirations et de ses haines ? Il faut le croire et même n'en pas douter ; car il avait pu l'apprécier à sa juste valeur et il savait qu’il appartenait à cette famille très restreinte des artistes qui adorent et respectent leur art. Comme écrivain, il aura donc, tout en mettant une sourdine à ses antipathies, propagé, comme son maître, la bonne parole et défendu avec une conviction inébranlable la cause de l’Art le plus élevé. Comme compositeur il n'aura pas suivi la même voie que lui avait ouverte Berlioz, en ce sens qu'il s'est voué bien plutôt à l'opéra qu'à la symphonic avec chœur ou sans chœur. Des œuvres comme la Damnation de Faust, Roméo et Juliette, Harold en Italie, l’Enfance du Christ, la Symphonie fantastique sont du domaine des concerts et non de celui du théâtre ; elles indiquent bien clairement les tendances de Berlioz et lui constituent une place à part dans la famille des grands musiciens. L'heureux mélange de l'élément lyrique et de l’élément descriptif, avec leurs divers effets de contraste, n'aura jamais reçu d'application plus élevée et plus juste.

A part son ode-symphonie, le Selam, Reyer n'a composé que des œuvres destinées au théâtre. Il n'a jamais songé à la symphonie, à la musique de chambre, aux oratorios. Dans sa musique de scène, il a poursuivi la mise en pratique des théories développées par Gluck dans sa belle préface d'Alceste, reprises par Weber, Berlioz et amplifiées par Richard Wagner. Comme ce dernier, Reyer a avoué hautement son admiration pour Gluck et Weber. II reconnaît que plus d'une page de ses œuvres porte la trace de cette admiration, et cet aveu ne fait qu'ajouter un fleuron de plus à sa gloire.

Producteur peu fécond, il a préféré la qualité a la quantité. Il prend tout son temps pour élaborer et instrumenter ses compositions ; c’est lui-même qui nous a fait cette révélation, lorsque voulant mettre en musique la Romance des Larmes, ajoutée après coup par M. Camille du Locle pour M. Bouhy dans Maître Wolfram, il nous dit: « La musique a été écrite et instrumentée en quelques heures, contrairement à mes habitudes ». Les phases diverses par lesquelles a passé Salammbô indiquent également le temps fort long que l'auteur a mis à concevoir son œuvre, a l'écrire et à l'instrumenter. Dans son Etude sur Henri VIII, M. E. Hippeau se demandait si, en raison des innovations discrètes introduites par Saint-Saëns dans cet opéra, il n'y avait pas lieu de proclamer que son auteur serait peut-être celui qui nous apporterait l'œuvre d'art attendue, c'est-à-dire le véritable drame lyrique moderne. Etant admis que l'œuvre colossale de Richard Wagner pourra difficilement en France remplacer l'opéra, mais que cependant ce dernier arrivera peu a peu à se transformer sous l'influence de plus en plus profonde des idées wagnériennes, il nous semble qu'Ernest Reyer possède plus que Saint-Saëns l'envergure nécessaire pour entrer hardiment dans la nouvelle voie.

Hugues Imbert (1842-1905)

____________

critique musical

directeur du Guide musical1) N'est-ce pas l'auteur de Sigurd qui traça un jour sur un album les lignes suivantes : « Les italiens et les Allemands aiment la musique ; les Français ne la détestent pas. » [ Retour ]

2) Correspondance de G. Flaubert, 2e série, page 249. [ Retour ]

3) [Ernest Rey, dit ] Ernest Reyer est né à Marseille, le 1er décembre 1823. [Il est décédé le 15 janvier 1909 au Lavandou –83-] [ Retour ]

4) Notes de Musique, pages 126 à 132. [ Retour ]

5) Ceci était écrit avant le 1er janvier 1892. [ Retour ]

6) Citons au hasard : l’Allegro, Quitte-nous dès ce soir, dans La prise de Troie ; — le duo, Quand des sommets de la montagne, dans Benvenuto ; — telle Coda de ses ouvertures, etc. [ Retour ]

7) Correspondance de G. Flaubert, 2e série, 1850-1854, page 220. [ Retour ]

8) On sait quelle animosité professait G. Flaubert à l'égard de son ancien ami, Maxime du Camp, depuis les conseils que lui avaient adressés ce dernier et qu'il avait pris en fort mauvaise part (Voir dans la Correspondance de G. Flaubert, 2e série, les deux lettres datées de l'année 1852, pages 11 7 et 122). [ Retour ]

9) Le discours prononcé par lui le jour de l'inauguration de la statue de Berlioz à la Côte-Saint-André (Isère), le dimanche 28 septembre 1890, n'a pas été moins chaleureux. [ Retour ]

10) Cette note a été reproduite en fac-similé dans le remarquable ouvrage de M. A. Jullien sur H. Berlioz. [ Retour ]